VANITY INTERVIEW ⑤ BGM

インタビュアー 嘉ノ海 幹彦

『BGM/Back Ground Music』のマスターテープ

『家具の音楽-その有用性について』

今回は白石隆之へのインタビュー。白石君と話をするのは40年ぶりだ。彼はあれから音楽を作り続けている現役のミュージシャンでもあり、感慨深いものがある。昨年の『Missing Link』に続き、今年は『Anthologia』をStudio Muleよりリリースしている。

そんな彼が、当時何を考えていて、そして今の時代の中で音楽を通して何を考えどのように読み取っているのか。耳という器官は眼球と違い塞いでも常に音は聴こえる。音そのものは気付きの現象であり、生活の中での音楽とは、そして音楽の有用性とは。今の時代にあえて問いたい。

==========================================

現在の白石隆之の活動に関してはこちらのホームページを是非アクセスして頂きたい。

https://www.takayukishiraishi.com

Studio Muleよりリリースしたアーカイブ・シリーズの配給元であるドイツのKOMPAKTのページはこちらを参照

BGM以降の白石隆之の活動の紹介されており、VANITY RECORDSのことにも触れられている。

https://kompakt.fm/releases/anthologia

BGM以降の作品はこちら(SoundCloud)から聴くことができる。

さて、白石隆之と話してみよう。

————————————————————–

当時デモテープと一緒に送ったBGMのアーティスト写真

●さて白石君と呼ばせて頂きます。というか今でも君の事は憶えています。『Back Ground Music』のレコーディングの際にもスタジオで立ち合ったし、コジマ録音からレコードが納品された後にジャケットを糊付けして出荷しました。そもそもVanityからリリースされたのはどのような経緯だったのですか?

☆記憶を辿りつつ、ちょっと手前の話から…。僕は中学に入った頃から輸入盤店に通ってレコードを買ってはいたものの、なかなか自分にしっくり来るものが無く、とりあえず洋楽(死語ですね)の全体像を掴む為に色んなジャンルのものを勉強みたいな感じで聴いていたのですが、中学2年の時にパンクと出会って、あぁこれは自分達のムーブメントだと感じてのめり込みました。

でも僕の興味はどちらかというとパンクのデザイン面や、メジャーの作品とは異なる荒い録音(音質以外にもリハーサルテープのような雑な終わり方とか)の感触だったりしたので、3コードのロックンロールを自分でやるという気持ちにはならなかったのですが、その直後に今で言うポストパンク、ノーウェーブ、インダストリアル・ミュージックが表出して来て、別にワンコードでも構わないし、特にルールなんて無いのだと感じ、1979年に入った頃、カセットテープレコーダーで録音を始めました(特に、その頃出た『No New York』を聴いたのが大きなキッカだと思います)。楽器が少し出来る友達や、その友達の友達にフレーズやパターンを口で説明し「ヘタにオカズとか要らないからシンプルに反復して欲しい」と言って録音して来たドラムやベースの上に自分で音を重ねて行くというのがその頃の基本的な作業パターンです。

そんな感じで、ほぼまともな音楽的知識も無いまま試行錯誤しつつ色々作ってみたのですが、従来のロック的なパフォーマンスが苦手だった為ライブハウスに出る気にはならず(そもそもバンドではないですし)、それよりも録音芸術としてのレコードの方に興味があったので、どうしようかと思っていた頃、当時ほぼ毎号買っていた『ロック・マガジン』が運営するVanity Recordsがパンク以降の音に移行したことを知り、何はともあれ送ってみたという流れです。それが1980年の2月くらいだったかと(その時は高2でした)。早々に阿木さんからアルバムを出したいという電話が来て、一旦レコーディングの日取りも決まった後に少し延期させてくれとの連絡があり、結局1980年の7月に楽器を弾いてもらうメンツを連れて新幹線で東京から大阪へ行き、スタジオに入って1日でレコーディングしました。

☆余談ですが、テープを送る数ヶ月前、地元の飯田橋の本屋で僕が立読みしている時、たまたま嘉ノ海さんがロックマガジンの営業に来て、僕が声をかけて喫茶店で少し話しをしたことをさっき思い出しました。

●そのことは僕も覚えている。飯田橋にあった今はなき文鳥堂という本屋ですね。白石君は学生服だったよね。さすがに会話の詳細は憶えていないけど、音楽のことや作品を作っていることも話していた。当時はまだ東京の『ロック・マガジン』千駄ヶ谷事務所があり、名刺を持って書店回りをしていた時期だった。その時の会話の内容は覚えている?

☆文鳥堂は小さい出版社の個性的な本や雑誌も置いていたので、学校の帰りにほぼ毎日寄っていました。嘉ノ海さんが文鳥堂の店員と話している映像と喫茶店の中の映像は断片的ですが頭の中に割とハッキリ残っていますよ。会話の内容に関しては僕も朧げです。

●記憶は常に変化する幻影だからね。さて話を戻そうか。ブライアン・イーノプロデュースの『No New York』には僕も衝撃を受けました。リリースは1978年ですね。この作品には布石があって、まず1975年-1978年の「Obscure Rcords」で実験音楽そのものを問い直した。並行して1977年にソロ・アルバム『Before and After Science』のリリースとニューヨーク・パンクのトーキング・ヘッズのプロデュース。そして同時期の1978年に「Ambient Music」というコンセプトでイーノ版「家具の音楽」としての『Music For Airport』を発表している。

☆ポップミュージックと実験音楽の間を行き来する当時のイーノの振れ幅の大きい動きには非常に刺激をうけたし、彼のおかげで知った音楽も多いです。オブスキュアや『Music For Airport』と平行して『No New York』をプロデュースする辺り、イーノは信用出来るなと思いました。BGMはポストパンクやノーウェーブへのリアルタイムのリアクションでしたが、1970年代半ばから1981年頃までのイーノの動きから受けた影響は、BGMを終了させた以降の自分の核になっているように思います。自分にとってイーノとコニー・プランクは大きい存在ですね。

●なるほど。そのような状況の中で「YMO」の『BGM』に先駆けて、BGMの『Back Ground Music』が1980年9月にリリースされたんだね。「YMO」のコンセプトがどうなのか知らないけど、君の方が早いよね(笑)。

いずれにしても当時、僕らは音楽の流れの中で同時代性を感じていた。だから『ロック・マガジン』でもエリック・サティの「FurnitureMusic」すなわち「家具の音楽」を編集したんだ。

ところでB.G.Mの由来は?どんなこと考えていたの?

☆例えばマーク・スチュワート達が自分達のバンドにTHE POP GROUPと名付けたことと同じような意味合いですね。皮肉でもあり、同時に真でもあるという。実際に自分達が生活している背景で鳴っている音…地下鉄の走行音、隣の部屋から漏れて来る話し声、遠くから聴こえる工事現場の反響音などなど、それこそが都市で暮らす自分にとってのBGMであるという意味を込めて付けました。BGMのアルバムに収録した曲の中で具体音(ガレージで録音した足音)を使用したのは”Mix”だけですが、楽器パートと同じ要素として具体音を使うというのは元々BGMのコンセプトでもあり、もっとそこを押し出すべきだったなと思います。レコーディングの時にも色々な音を録ったテープを持って行ったものの時間が無くて色々試すことが出来ず、そこは非常に残念に思っています。

●そうか。B.G.Mは「家具の音楽」と捉えていたけど、まさしくエリック・サティ的な諧謔的なネーミングだ。誤解している人が多いけど、「家具の音楽」は環境音楽とは根本が違うから。でも色んな音を録音して予め用意していたのは今はじめて知った。レコーディングを通していろいろ試したかったんだね。

☆まぁ若くて未熟だったし反省点が多くて、つい最近までBGMのことは記憶から消していた感じなんですけど、この時の体験が、自分の頭の中のイメージを正確に音化するにはエンジニアリングも含めて自分でコントロールするべきだということを真剣に模索するキッカケになったのは事実ですし、あれが今も音楽を続けている自分にとっての起点だと思ってます。因みに1986年以降の自分の作品でサンプリングを使うのも、当時テープを使用したことの延長です。

●じゃあ改めて僕も立ち合った「記憶から消していた」大阪のスタジオ・サウンドクリエイトでのレコーディングについて聞きたいんだけど(笑)。録音時、白石君は高校生だけど他のメンバーもそう?

☆そうです。全員学年は同じで当時は高3ですね。レコーディングの時、僕は17歳でした。

●メンバーのHarunobu Kawashima、Kenichi Ebisawa、Syuichi HashimotoはBGM以外に音楽活動してますか?

☆川島は後にDer Zibetというバンドのベーシストとしてメジャーで活動していましたが、他の2人は特にやってないんじゃないかと思います。川島は小中と同じ学校なんですが、EbisawaとHashimotoは川島の高校の同級生で、僕が川島に「ドラムを叩ける人とシンセ持ってる知り合いいない?」という話をしたら連れて来た2人です。ヴァニティのレコーディングの話が来てから声をかけたんじゃなかったかと思います。正直言ってBGMはバンドではなく、打ち込みで曲を完成させるのが未だ難しい時代に僕がイメージした音をカタチにする為の非常にエゴイスティックなものでした。実際に音楽的イメージをそれなりに共有出来ていたのは川島だけですね。他の2人には感謝していますが、レコーディング当日を入れて数回しか会ってないと思います。

●このレコーディング・メンバーでライヴとか演奏活動は行った?

☆いいえ。

●数回しか会ってないメンバーだとバンドとは言えないよね。

ところで、プロデューサーとしての阿木さんの役割はどんなものでしたか?

☆僕自身マルチトラックのレコーディングの手順も良く分かっていない状態だったので、ただでさえ余裕が無かった上に、レコーディング中、阿木さんが「君は音楽で何がやりたいんだ?」「君にとって音楽は何なんだ?」など非常に根源的な問いかけを浴びせながらガンガン圧をかけて来た為、更にテンパって大変でした(笑)。ドラムの音処理についてなどエンジニアの人に諸々質問しながら作りたかったのですけど、そういう雰囲気でもなく、とにかく僕としてはタイトなスケジュールの中でやれることをどうにかやり、僕が行き詰まった時には阿木さんも幾つかアイディアを出してくれて、何とか纏めた感じです。そんな感じでしたが諸々勉強にはなったし、機会をくれた阿木さんには感謝しています。

●当日、サウンドクリエイションで阿木さんがその話をしていたのを憶えているよ(笑)。費用的にも1日しかスタジオを使えなかったので、緊張感が半端なかった。その中で『BGM/Back Ground Music』は出来上がった。1980年はVanity Recordsにとって『乗物図鑑/あがた森魚』『R.N.A.O Meet P.O.P.O/RNA ORGANISM』『SYMPATHY NERVOUS/SYMPATHY NERVOUS』『Ready Made/Normal Brain』『2LP MUSIC/V.A.』のLPと『Polaroid/Sympathy Nervous』『Hide & Seek/Mad Tea Party』『You’ll No So Wit/Perfect Mother』の7″シングルが連続的にリリースされ一番動きのあった年だった。

ところで音楽とは違う質問なんだけど、7″シングル『Hide & Seek/Mad Tea Party』と『You’ll No So Wit/Perfect Mother』のスリーヴ写真は白石君が撮った写真って聞いたんだけど。

☆そうです。何故かクレジットが抜けていますが『Polaroid/Sympathy Nervous』のシングルも僕の撮影した写真です。あれらの写真はそもそも僕がBGMのデモテープと一緒にヴァニティに送ったもので、それをあの3枚のシングルに使用するという話は一切されないまま、店頭に並んでいるのを見て初めて知りました(笑)。

●全く知らなかったけど、そうだったんだ。そのあたり当時は普通にいい加減でした。僕も少しは関係があったので申し訳ない。しかし阿木さんは送られてきたモノや編集室にあったモノは素材としてしか見てなかった。だからいい素材を使って素敵なデザインして何が悪いっていうことになる(笑)。

話をもどそう。『ロック・マガジン』はいつから読んでいましたか?好きだった(気に入っていた)号は何号でしょうか?

☆最初に『ロック・マガジン』を買ったのはジョニー・ロットンとシドの合田佐和子さんによる鉛筆画が表紙の号だったかと。New York Rocker誌の翻訳やロンドン在住の羽田明子さんによるインタビューが多数掲載されていたA4の28号から33号までは、自分がBGMのことで関わった時期でもあり印象深いのですけど、紙の選別も含めて最も手作業感が強まった81年の35号から41号が特に本というモノとして気に入ってます。

●A4からB5サイズの時期は『ロック・マガジン』と出合って編集にも関わっていた時期と重なる。今でもその辺りの『ロック・マガジン』に愛着があるし、新しい音楽の動きがあるたびに版形も含め激しく変化していった。

ところで、当時聴いていた音楽は?叉影響を受けたアーティストやレーベルは?

☆1980年辺りに絞ってみると、アーティスト、グループとしては、PIL、DNA、元WIREのGraham LewisとBruce GilbertによるDomeやCupolなどのプロジェクト、This Heat、New Age Steppers、4人組の頃のDAFなどなど。あと並行してENOのソロやJon Hasselなど。

レーベルだと、前述のDomeの2人が運営していたDome Recordsの独特のこもった音質と、それに呼応するザラついたデザインセンスが印象に残っています。基本的に自分達の作品をリリースする為の非常にプライベートなレーベルでありつつ、ストリートで自作楽器を演奏していたMichael O’Sheaに声をかけてリリースするような自由さもイイなと。

————————————————————–

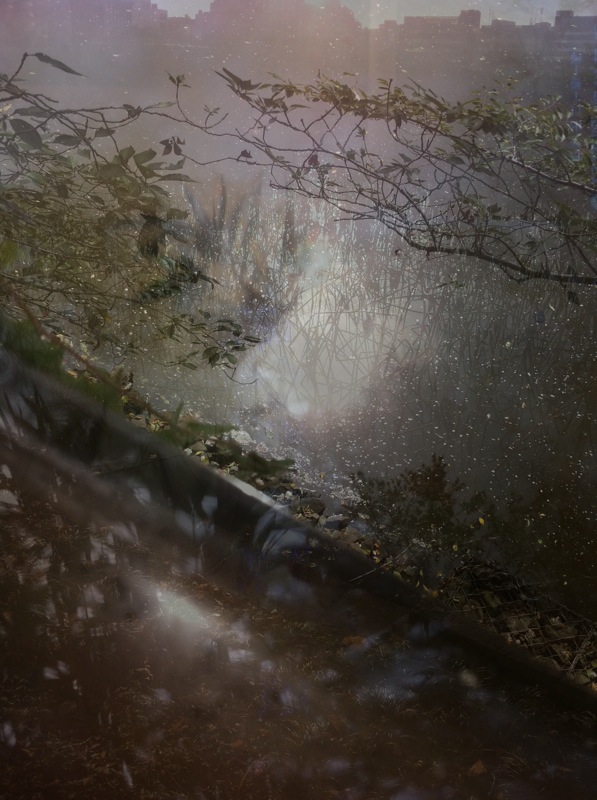

白石隆之撮影 ZINE『dʌ́b』より

※白石隆之のルーツに関しては、今年の7月にオーストラリアのネット・メディア、Low End Theoristsからオファーされ、「影響を受けた音楽」というテーマで作ったSpotifyのプレイリストがあるので、こちらを参照願いたい。

またLow End Theoristsの記事はこちらを参照。

https://www.lowendtheorists.com/playlists/takayuki-shiraishi-selects-his-biggest-musical-influences

————————————————————–

●DomeやCupolは工業神秘主義音楽。羽田明子のインタビュー記事もあったし『ロック・マガジン』で紹介したミュージシャンですね。上げてくれた音楽は極めて同時代性を感じる。

逆に現在関心があるアーティストはいますか?

☆思うところがあり、一昨年くらいからクラブでDJするのをやめてからは半分意識的にあまり音楽を聴かないようにしていたのですが、今年からは数ヶ月ごとにレコード屋のサイトをハシゴして新譜を片っ端からチェックすることはやってます。以前は12インチ中心に買ってましたが、今はLP中心に変化していますね。

ここのところ気になっているコトというと、ウガンダのレーベルNyege Nyege Tapes周辺のアフリカのアンダーグラウンドなシーン経由で出て来るMetal PreyersやNihiloxicaなどの動きです。アフリカの呪術的な要素と現在のインダストリアルでエレクトロニックなテイストの音が融合した謂わばアフリカン・ゴシックと言うべきもので、久々に興味深い動きだなと思ってます。アフリカの音楽への西洋からの返答に対する更なる返答という感じで、音的にはCanや23Skidoo、そのCanのドラムのJakiが晩年に遺したコラボ作とかにも通じるものがあり、影響は巡り巡るものだなと改めて思いました。その他で今年聴いて印象に残ったアルバムというとMinaeMinae『Gestrüpp』、 Roméo Poirier『Hotel Nota』、Hiele『Stadspark』とかでしょうか。それぞれ独特の捻れたウネリをもっているところがイイなと思います。

●その辺りは全く知らないけど、呪術とインダストリアルって工業神秘主義的なんだろうか。一度探ってみようと思います。それらの中から2020年の音楽をどのように読み取っていますか?(ヴェイパーウェイブなどの動きも含めて)

☆今年の初頭であれば、前の質問で答えたアフリカのアンダーグラウンドシーンのように欧米以外の様々な地域から従来のイメージを覆す音が更に出て来るだろうとか大雑把な答えをしていたと思います。新型コロナが出て来て、今後マーケットに限らず、それぞれの地域の音楽性にも大なり小なり影響を及ぼすであろうし、それは一体どのような変化なのだろうかとか考えつつ、自分自身も当事者なので2020年を読み取る余裕などなく混乱の真ん中にいます。

ヴェイパーウェイブについては、きっとアノ辺の音を指すんだろうなとボンヤリ横目で見ていたような認識しかないのですが、独特のノスタルジーとかネットとの関係の深さも含めて、その背景については少し興味はありましたし、ちょっと前に色々と論じる対象となっていたのは理解出来るのですけれど、自分にとって快楽を得られるタイプの音楽では無かったですね。ヴェイパーウェイブというと2012年くらい?のイメージですが、その頃はレギュラーパーティーを持っていたし、抽象度高めなディープハウスやテンポの遅い分類しにくいテクノとかを混ぜて如何に客をグルーヴの中に巻き込むかということを試していたので。

●人と社会との関係性についての質問です。現在の後期資本主義的社会をどのように感じていますか?

☆資本主義の拡大と、人種の分断、差別、格差は結果的にひとつのパッケージになっていたと思うのですが、非常にグロテスクで息がし辛い社会が出来上がってしまったなと思います。現在は新コロナによって、その歪さが炙り出されている状況で、今後この資本主義社会がどのように変化するのか、変わらないのか、更に加速するのか。とりあえず個人としては安易なニヒリズムに落ち入らず、少しでもマシな社会になるよう日常の中で考え、声を上げていかないといけないなと至極シンプルに思う今日この頃です。自分だけ居心地が良い社会というのは存在しないので。あとネット社会というか、ネットに関しては可能性を感じながら日常的に「気持ち悪いなぁ」と思いながら使ってます。

●今後の活動のプランを教えてください。

☆昨年8月に1980年代後半の未発表曲をまとめた『Missing Link』、10月にBGMのヴァイナル・リイシュー、今年の5月に1990年代前半に制作した曲からピックアップした『Anthologia』という僕の音楽的変遷を辿るStudio Muleからのアーカイブ・シリーズ(配給はドイツのKompakt)をひと段落させ、現在は、自分がここ数年撮影して来た多重露光の写真作品を編集したZINEと、A面に2020年の新曲、B面に1986年の未発表曲を収録した7inchレコードをセットにした dʌ́b[ダブ] というタイトルの作品を製作中です。これは同時にスタートさせる HERE. という名の僕のプライベート・レーベルからリリースします。大体今年の12月くらいになるかと。

ネット配信も利用はしますが、一方で「取り出す」「ページをめくる」など、触れることを意識したフィジカルなモノを作りたいという欲求が自分の中で強くなって来ているので、それを具現化して行ければと思いますし、別にコンセプチュアルなものにする気はないですが、「A面とB面」とか「音質と収録時間の関係」とか「傷がつく」とか「絡まる」とか、それぞれのメディアの特徴を考えながら遊べればと思います。あと昨年に過去作のアーカイブ化作業をする中で、40年前から現在に至る時間の流れが一旦リセットされ、過去も現在も関係なく並列されたような感覚になったのですが、その辺りも反映されることになるでしょう。

曲作りやリリースに関しては、ここ10年くらいずっとモチベーションが上がらず腰が重くなっていたのですけど、結局のところ一寸先は闇だし、予想を立てても大体外れるものなので、足取り軽めにやっていこうというのが今後の指針です。

●これからの音楽芸術はどのようになっていくと思いますか?音楽を制作するに当たりどのようなことを考えていますか?また白石隆之にとって音楽とは?阿木さんみたいなってきた(笑)。

☆これからの音楽芸術がどうなっていくかという問いは大き過ぎて答えは出ませんが、この先も音楽は生命体のように変化し続けるだろうし、その潮流に巻き込まれることを楽しみたいと思います。自分にとって音楽とは何か?ということについては常に考えているとも言えますし、同時に考え過ぎないようにもしています。言うならば自分にとって音楽は、この世界の本当のカタチを探知する為のソナーみたいなものだと思ってます。まぁ、とにかく精神的にも肉体的にもサヴァイブ出来ればと思います。

●アーティストの役割は、時代を歴史に関連付けて少し未来を見せることだと思っています。

このことと関連があるんだけど、最後の質問です。新型コロナ・ウイルス=パンデミックの同時代に対してどのような感想をお持ちでしょうか?生きている間にこのような時代(世界が民族や言語を超えて同時に同じ惨禍にある)と対峙することは、幸運にも(失礼)そうそうあることではありません。

☆こんなにあっさりと社会を劇的に変化させる存在が出て来たことに驚きました。人と人との距離を引き離して密接なコミュニケーションをさせないようにするしつこさを思うと、このウイルス自身に何か特別な意思でもあるのでは?とか馬鹿な妄想をしてしまいます。とは言え、人類は今まで何度もパンデミックを通過して来たわけですし、こういう変化はやはり唐突に容赦なく当たり前にやって来るものなんだなと小さい溜息をつきつつ、それでも続く日々を過ごしてます。まぁ人間の経済活動が止まった状態の方が人間以外の存在は生きやすいだろうし、4月の緊急事態宣言の時の、人が殆ど出歩いていない東京の街なかの光景を見て「これはこれで落ち着くな」と思ったのも事実ではありますが…。しかし、なかなか巧妙に人間の心理面をついて来るウイルスですね。何やら色々と試されているような気分です。

●人間の身体の中には常に内なるものとしてのウイルスが存在しているし、生命の進化(変容)と関係があるのかも知れない。音楽そのものがウイルス的機能を持ったものであるとすれば、音楽における有用性とは逸早く察知反応し時代に働きかける恩寵だと思ってます。恩寵とは新しい世界を見せてくれて、同時に危機意識に働きかけてくれる気配みたいなものじゃないかな。

==========================================

白石隆之撮影 ZINE『dʌ́b』より

▼インタビューを終わって

☆嘉ノ海さんとのやりとりによって自分の頭の中の区画整理がちょっと出来たような気がします。今回色々と当時を思い出したりしつつも懐かしいという感情が全く湧かないのは、あの地点から続く延長線上に今の自分がいるからなのでしょう。

最後にちょっと阿木さんのことを。僕の90年代以降の音楽的変遷というとデトロイトテクノ、アンビエントハウス、ブレイクビーツ、アブストラクト・ヒップホップ、エレクトロニカ、レフトフィールドなハウスなどなど、そこから更に続くという感じなのですが、辿ってみると90年代以降の阿木さんも似たような弧を描いて流れていたんだなと思います(阿木さんがハードコアテクノからガバに行った期間とストレートなジャズに行った期間は除きますけど)。90年代初頭、僕が後にR&S傘下のApolloからリリースされることになる曲を作っていた頃、阿木さんが無謀にも大阪でM2というテクノオンリーのクラブを始めてDJもやっていると知り、ちょっと驚きました。その後、大阪に遊びに行った時にM2で10年ぶりに再会し、その数年後に彼の次の店、カフェブルーに呼ばれてDJをしたのですが、阿木さんと言葉を交わしたのはそれが最後になります。正直言って阿木さんのクラブミュージック以降の音楽の捉え方にはかなり違和感を感じる部分もありますが、80年代辺りで止まったままの人が多い中、亡くなるまでひとつの場所に留まらず自分のやり方を貫いたのだなと。まぁ色んな人に迷惑かけながらでしょうけど、諸々含めて阿木さんらしい一生だったのではないかと、そう思います。

●インタビューを終わって

答えにくい質問もあったかも知れないけど、答えてくれてありがとう。白石君がどのようなことを考えていてこれからどのように継続的に動こうとしているのかわかった気がした。メールインタビューの最中に君の『Missing Link』と『Anthologia』を阿木さん晩年の「場所」であるenvironment 0g [zero-gauge] エンヴァイロメント ゼロジー [ゼロゲージ]の音響システム で聴いた。引き継いだ今のオーナーである平野隼也君が「めちゃくちゃカッコいいですね」と言ってた。僕はこの色彩を帯びた作品を聴きながら0gの壁に映った音の影を見つめていた。しかし不思議と懐かしいとかそんな感情はわかなかった。白石君、今度大阪に来る機会があれば是非一緒に行きましょう。

本当にこれからの音楽活動を楽しみにしています。次回はメールじゃなくてゆっくり話をしようね。

==========================================

白石隆之撮影 ZINE『dʌ́b』より

『Missing Link』(2019)と『Anthologia』(2020)について・・・・・白石隆之

『Missing Link』は、ニューウェイブが失速し、一方でON-U周辺とヒップホップの接点からTackheadみたいなものが生まれたり、ノイズ系がアンビエントや宗教音楽的な方向に行ったりと、次の予兆を感じさせつつも混沌とした1980年代後半の空気の中で録音していた作品をまとめた未発表曲集で、『Anthologia』は、僕が80年代末にデトロイトテクノやシカゴハウスと出会い、そのエッセンスを吸収した後、定型にとらわれずに自分なりの表現に辿り着こうと様々な実験をしていた頃(1990-1996)の曲をコンパイルしたものです(8曲中3曲は未発表、5曲は90年代の後半にリリースされました)。

これらのアーカイブをリリースすることになったキッカケ自体は自発的なものではなく、多分に受動的なものでした。背景として、海外の音楽マニアやバイヤーによる80年代の日本の音楽の発掘ブームが2010年代初頭辺りからあり、その対象は所謂シティポップとアンビエント/ニューエイジ系がメインで様々な作品がリイシューされましたが、いつしか音源の掘り起こしは80年代の日本のニューウェイブやエクスペリメンタルな音楽にも拡がり、Vanity Recordsのリイシューに対する海外からの注目もそういう流れのひとつと言えます。

僕自身はその辺りの発掘/リイシューのブームに興味は無かったし、距離を置いていたのですが、2018年にStudio Mule(母体はヨーロッパでの評価を確立している日本のダンスミュージック・レーベル Mule Musiqで、Studio Muleは日本の音楽の再発をメインとしたサブレーベル)からオファーを受け、最初は余り積極的になれなかったものの、とりあえず放置していた大量のDATやカセットを引っ張り出し、ひとつずつ聴き直す作業を続けていくうちに、当時の自分がやろうとしたこと、その後の自分に繋がっていくこと、その後捨てたもの、ずっと一貫して底に在るものなどが色々と客観的に見えて来た感じがして、BGMから始まる自分のキャリアを点ではなく線として流れが分かるように海外に示しておく良いタイミングだと思い直し、前向きにアーカイブ作業をした次第です。

2000年代にリリースしたアルバム『Slow Shoutin’』『S as in Soul.』や、今回のアーカイブからハズしたアンビエント/エクスペリメンタル系の作品なども、今後、新しい制作と平行してカタチに出来ればと思っています。

==========================================

BGMのデモテープ

VANITY0008『BGM/Back Ground Music』1980/09

白石隆之の作品。まだ高校生だった彼は大阪に来てVanity Records作品の多くをレコーディングしたサウンドクリエイションにおいて1日で録音した。

『ロック・マガジン』では「家具の音楽」を特集していたが、「家具の音楽」とは、元々フランスのベル・エポック時代の作曲家エリック・サティが「家具のように、そこにあっても日常生活を邪魔しない音楽、意識的に聴かれることのない音楽」をコンセプトとしていたものだ。「家具の音楽」の思想はその後ブライアン・イーノによって「Ambient Music」へと昇華させた。

Vanity Recordsの『BGM/Back Ground Music』(1980/09)もこの系譜に位置される。

1980年代以降音楽が新たな展開を見せる前夜に出された「Erik Satie Funiture Music特集」号(1980/11)では、サティの音楽や思想そのものの捉えなおしを行い、工業神秘主義音楽などオルタネイティヴな世界への準備を行ったのである。

その展開としての”Back Ground Music”は、ブルガリアの思想家エリアス・カネッティ『群集と権力』で記述されているアーケードの中の群集、大衆の中に存在する潜在意識、意識下で蠢く醒めた欲望機械のための音楽だ。群集の複数の足音は、ある瞬間から創発性をおび時代の意味深長なリズムとなり、体内整流音楽へと変化する。『BGM』は突如として身体に現れる創発性の音楽として意識された。

ちなみに同じタイトルの「YMO」の『BGM』は1981年3月にリリースされたが、全く異なる音楽である。

【Vanity Recordsと『ロック・マガジン』1978-1981より】