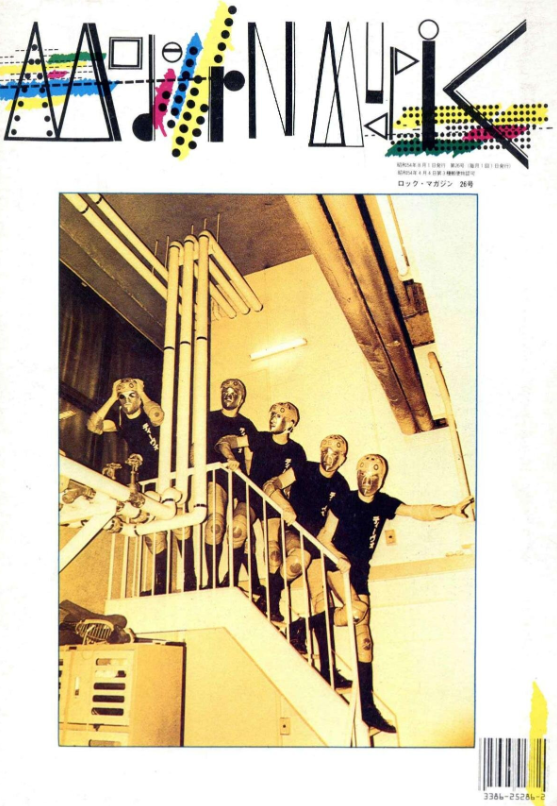

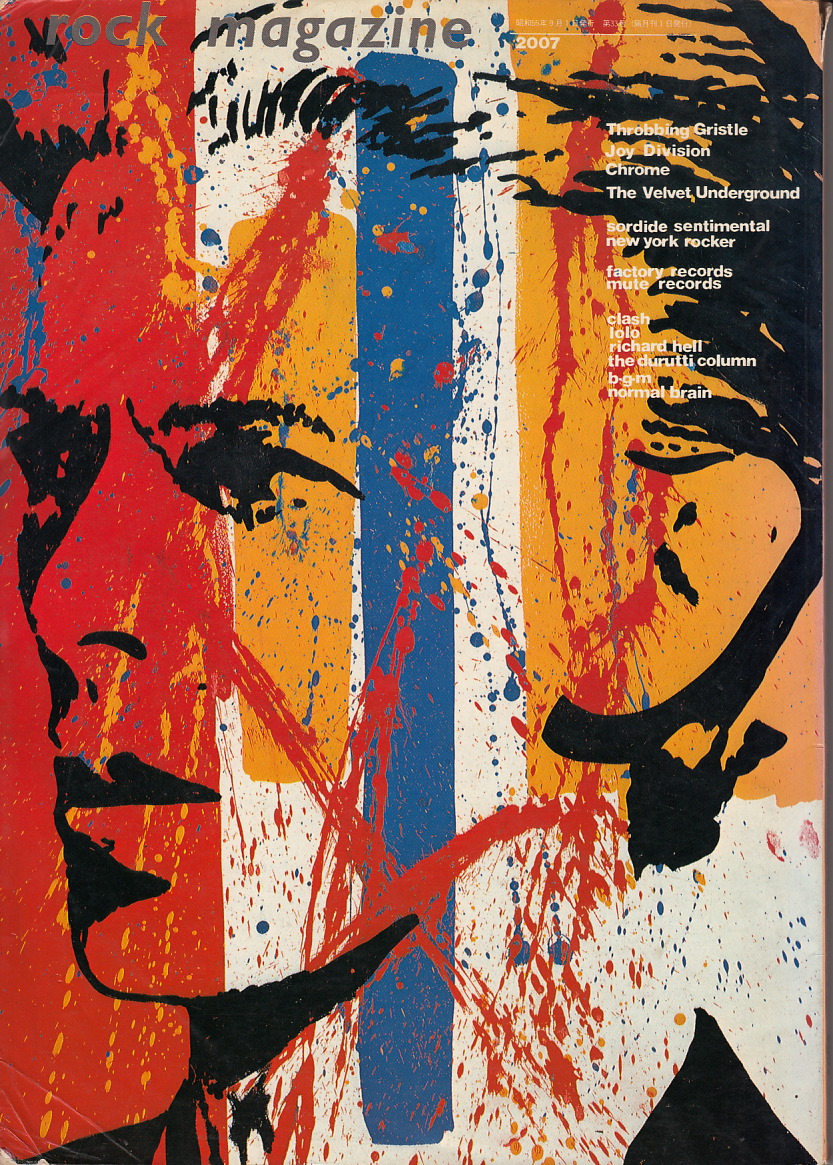

ロックマガジン26号発行後の翌々月10月にvanity第4弾としてTolerance「Anonym」がリリースされた時期となりますが、この号はテクノ・ポップ 〜 モダーン・ミュージックのカタログ本として発行されました。このシリーズは5回を予定しております。

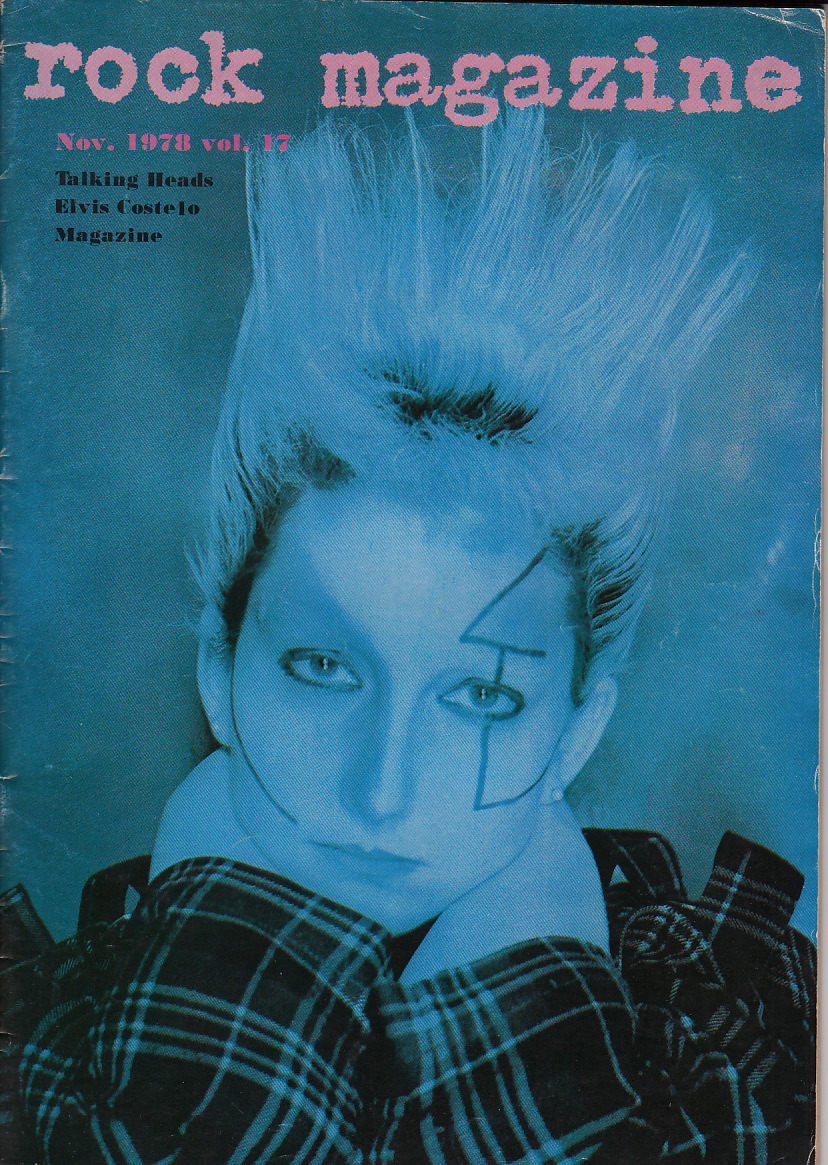

ロックマガジン創刊2号(1976年5月1日) 。

抜粋した記事は日本のロック・ミュージシャン・インタビューで当時メジャーからアルバム・リリースしているアーティスト達に阿木譲氏がインタビューしている特集記事となります。

特にファーイースト・ファミリー・バンドの宮下フミオ(後に宮下富実夫名義)のインタビューはかなり示唆に富む内容だと思います。メジャーレーベルからのリリースですがヴァージンレコードのレコーディングスタジオ代や渡航費などアーティスト自身が負担している流れは本当に色々考えさせられるものがあり、約50年前のインタビューで宮下フミオ27歳でした。

そして阿木譲氏のエッセイ「サイボーグ・ジャガー論」も抜粋してアップしました。阿木譲の「ロック=思想」が読み取ることができるかと思います。阿木譲32歳、実生活では決して手に入れることはできませんでした。

尚、今回で最終回となりますが「vanity recordsとロックマガジン」をテーマにリリースしていた時期に発行されたロックマガジン数冊をアップさせていただきます。7月からのスタートを予定しております。ありがとうございました。

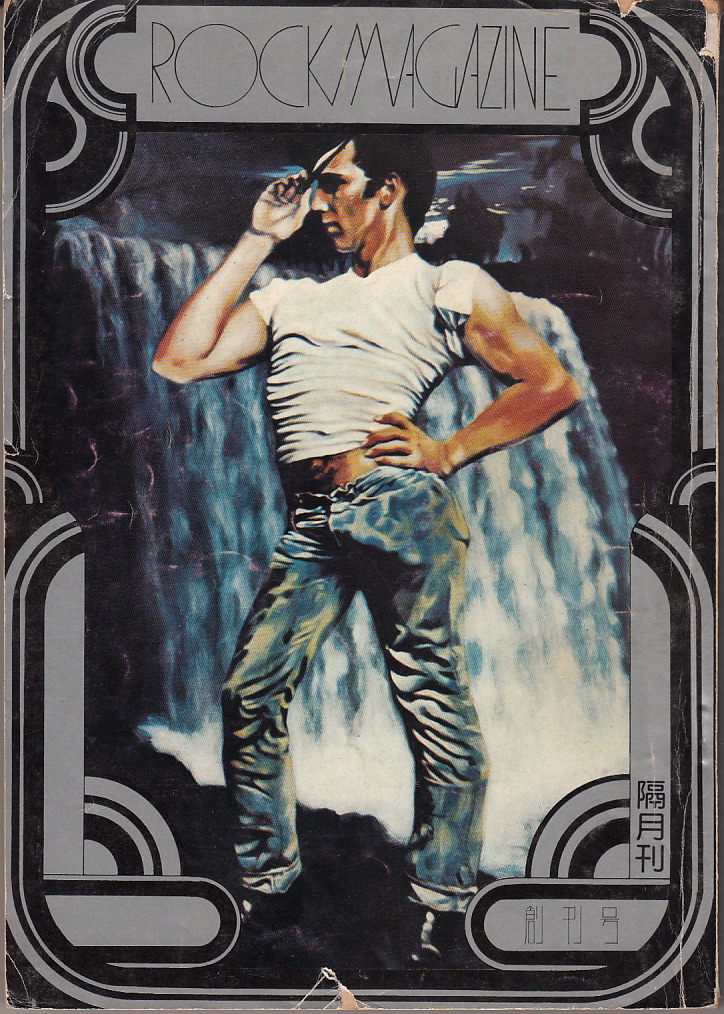

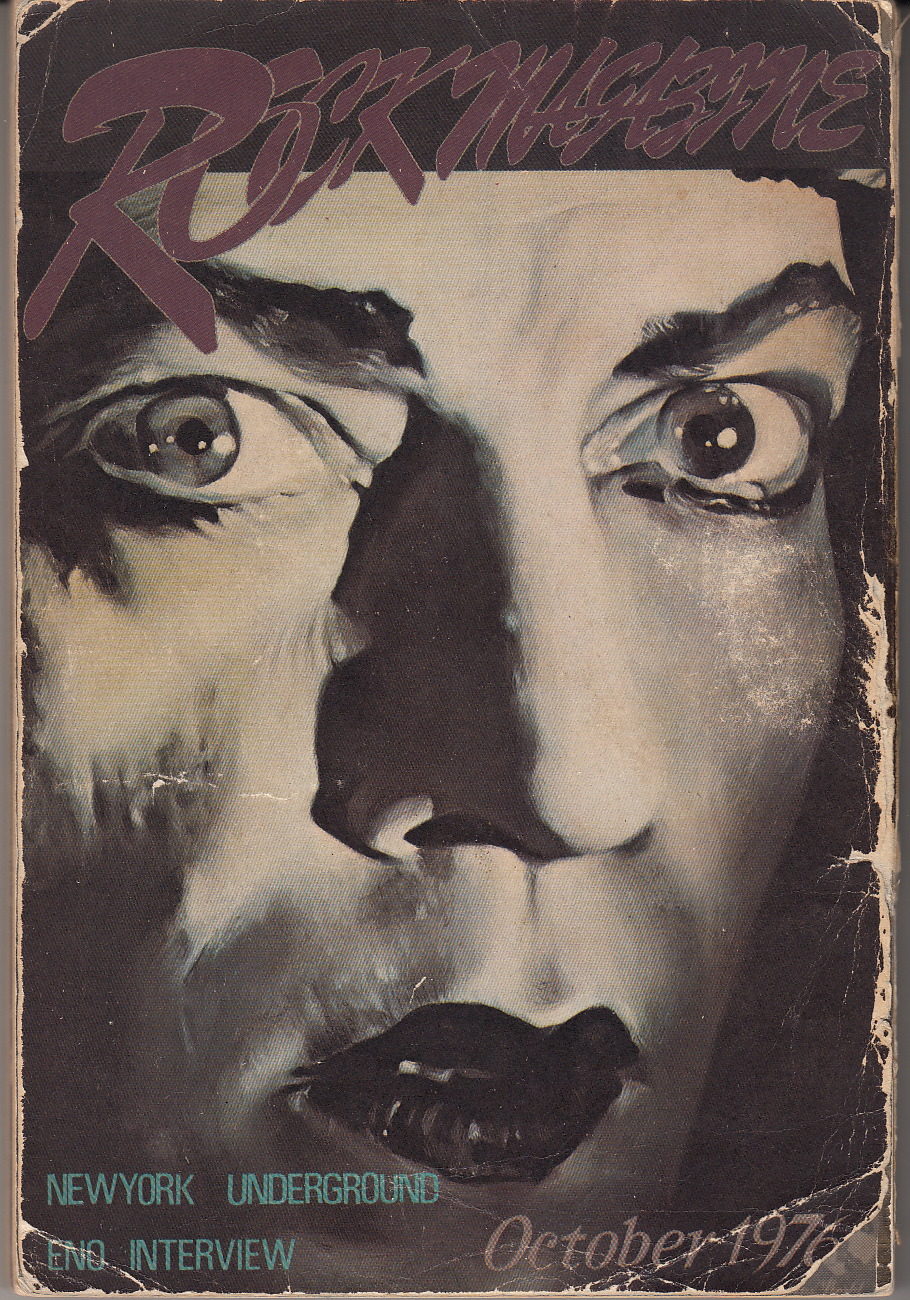

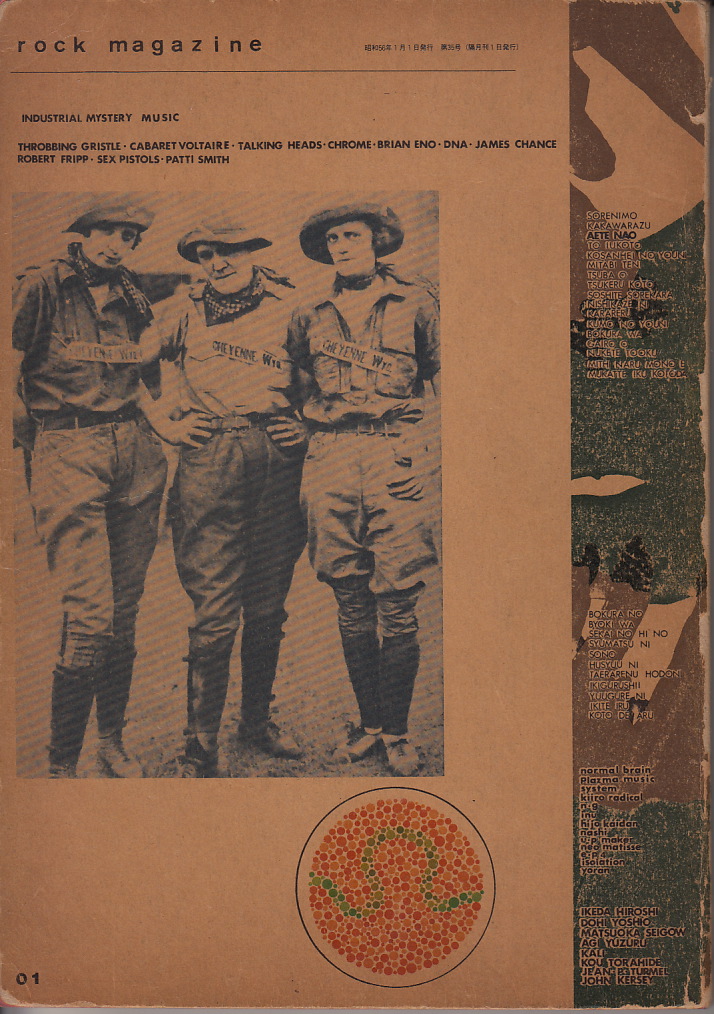

ロックマガジン創刊号(1976年3月1日)。

抜粋した記事はレコード・ディレクター・インタビューで大手レコード会社の洋楽担当ディレクターに阿木譲氏がインタビューしている特集記事となります。

おそらくロックマガジンの広告営業を兼ねた流れではあるとは思いますが阿木譲氏のロックに対する思想を読み取ることができ、この2年後にvanityを展開する必然性が分かるかと思います。

インタビューの中でも当時ビートルズ、ジョン、ポール、ジョージ、リンゴのソロ・アルバムなどを担当されていた東芝EMIの石坂敬一氏(後にユニバーサル・ミュージックからワーナー・ミュージック・ジャパンのCEOを歴任)に裸のラリーズのリリース・オファーをしている流れは今でも楽しめる内容だと思います。

ちなみに阿木譲氏は1967年から1968年にかけて同じ東芝レコードから6枚のシングル盤(青春歌謡、聴いた感じだと演歌寄り)をリリースしており自由にも程がある時代ではありました。

次回、part 4(最終回) は6月25日に公開予定です。

R.N.A. ORGANISM

R.N.A.O Meets P.O.P.O [Analog]

¥5,500 (with tax)

MYK035

2024年5月15日

仕様:LPレコード(1枚組)

インサート付属

Amazon https://amzn.to/4djL4qr

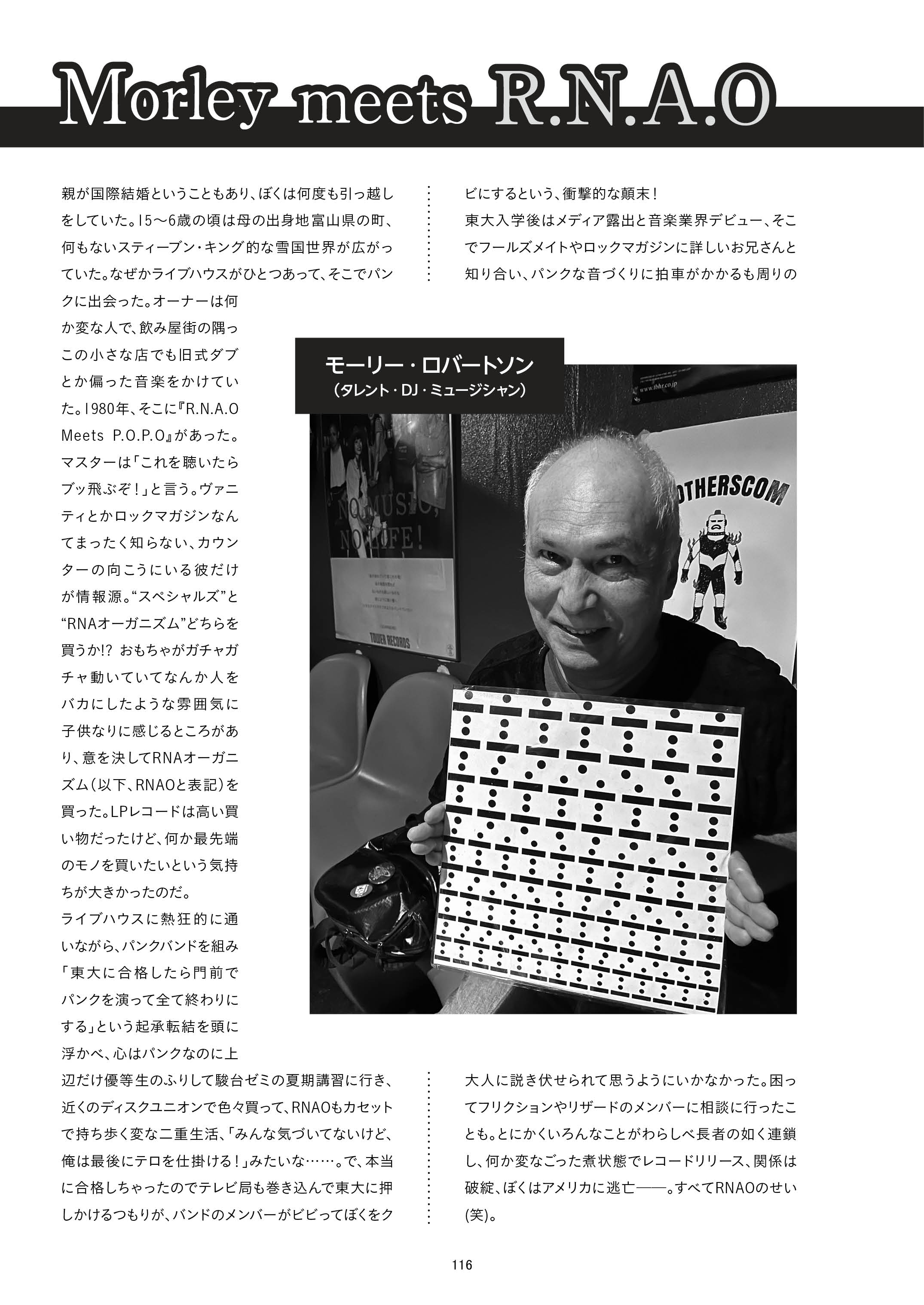

佐藤薫(EP-4)プロデュースによるR.N.A.オーガニズムをニューヨークのレーベルMesh-Keyより1980年vanity recordsからリリースされた『R.N.A.O Meets P.O.P.O』がヴァイナルリイシュー。オリジナルマスターテープからStephan Mathieuによるリマスタリングでの高品質レコードプレスと佐藤薫によるエッセイが掲載されたインサートが付属されています。

<作品概要>

後にEP-4の主導者として世に知られることとなる佐藤薫がプロデューサーとして関わった謎多きユニットR.N.A. Organismが、1980年5月にVanity Recordsよりリリースしたデビューアルバム。メンバーのクレジットは0123、Chance、Zeroという記号的なもので、デモはロンドンからエアメールで送られ、ライブの際には現場に姿を現さず送り付けたテープを再生させるなど、素性を明かさず周囲を煙に巻く戦略性が徹底されている。音楽的な特徴としてはパンク以降な感触のギターやベース、ファンク、レゲエ、ダブ由来のエフェクト、そしてリズムマシンの使用などが挙げられ、同時代のThe Pop Group、またはCabaret VoltaireやThrobbing Gristleなどのインダストリアルとの共時性を感じさせる。しかしながら様々な音楽要素が互いのアクティブ性を増幅させる饗宴的な融合を示すThe Pop Groupに比すると、RNAOのサウンドはルーツを異にする個々の要素がそのフレームを保ったまま並列される印象が強く、リズムマシンの使用も相まって冷たい明瞭さを露にする。また電子的な音響工作やリズムマシンの使用といった側面を共に有するCabaret VoltaireやThrobbing Gristleに比しても、RNAOは(彼らの場合はファンクやレゲエに紐づく)引用の要素を、コラージュ的手法だけでなく楽器演奏(ギターやベース)の次元でもクリアに感じさせる点で差異が際立つ。本作のリリースと近い時期にオープンされ、佐藤薫らが拠点としていた京都河原町の「クラブ・モダーン」では、当時の先端であるニューウェイヴとアフリカの民族音楽などが並列され、客はそれで踊っていたことが伝えられているが、本作にはそういった機能性への独自の視点だけに収斂され切らない気怠いアンサンブル感覚や音響工作への欲望も捉えられており、その掴み難いバランスが謎であり最大の魅力だ。

よろすず

Track List:

1 Weimar 22

2 Howareyou, Whyou

3 After

4 Bring To Naught

5 Nativity

6 Yes, Every Africa Must Be Free Eternally

7 Say It Loud, I’m Dilettante, I’m Proud

8 Matrix

R.N.A. ORGANISM

『Unaffected Mixes plus』

¥4,400 (with tax)

SWDTR 11

2024年4月25日(再発決定!)

仕様: LP(2枚組) レコード

Amazon https://amzn.to/4aF2fRe

日本のオルタナティヴ・ミュージック黎明期を代表するユニットとして注目される”R.N.A.オーガニズム” の未発表ミックス音源集が2 L Pで発売!Vanityレーベルから1980年に発売された唯一のアルバム制作時の別ミックス/ヴァージョンが、40余年の眠りから今ついに目覚める……。アブストラクトでフリーキー、オリジナル盤とは異なるアスペクトでその全貌を明らかとしたヴァイナル決定盤!!

<作品概要>

終わりの見えないCOVID 禍の最中に送る2 枚組LP は、日本のポスト・パンク期を代表するユニットとして再評価の機運高まるR.N.A.オーガニズムの未発表ミックス音源集『Unaffected Mixes plus』だ。同ユニット唯一のLP『R.N.A.O Meets P.O.P.O』(Vanity 0006, 1980) では、都会的なアフォリズムとエレクトロ・ミニマリズムを背景として、様々なガジェットを用いたスーパーチープなオルタナ・ダブを展開。海外を中心に「日本の元祖ミュータント・ポップ」などと評され、Vanity 作品の再発も相まって話題となっていた。2020 年に同レーベルのボックスセット限定で未発表ミックス集『Unaffected Mixes』を発表し、単独での同作品発売が待たれていたが、収録トラックが多少異なる本作『Unaffected Mixesplus』という形でリヴァイス発売となった。※ φonon よりCD 決定盤『Unaffected Mixes ±』(SPF-022) も発売される。

一聴してわかるのが、Vanity のオリジナル盤LPとは印象がかなり異なることだ。当時スタジオで録音された多くの断片から、メンバー/プロデューサーによって切り貼りや編集が施されカセットテープに残されていたこれらの音源には、ユニットの方向性がよりヴィヴィッドに示されているのだろう。とはいえどちらも、70 年代後期から80 年代初頭に勃興した世界のインダストリアル・サウンドに共鳴するレシピから提供された貴重な記録となっており、COVID 渦中に混合雑音突然変異した無機的生命体からの箴言でもある。

「R.N.A. オーガニズムのサウンドには彼ら独自の皮肉なユーモアと冷め切ったミニマリズム、スキゾフレニックなサウンド・コラージュが錯綜している。」 ──野田 努

Track List:

A

01 Marcia su Roma

02 Substance Came from You (Singular)

03 After Post

04 Bring es zu Nichts

05 Geuliseudo Seongtanjeol

C

01 African Development of Mutation

02 Pravda Diletant

03 Matrixing Contagion

G

01 Vor 22

02 Substance Came from You (Plural)

03 Post Later

04 Naughty Astronaut

U

01 Nativita e Presepi

02 Codice sur Africa

03 I Dilettanti

04 Matriks Berjangkit

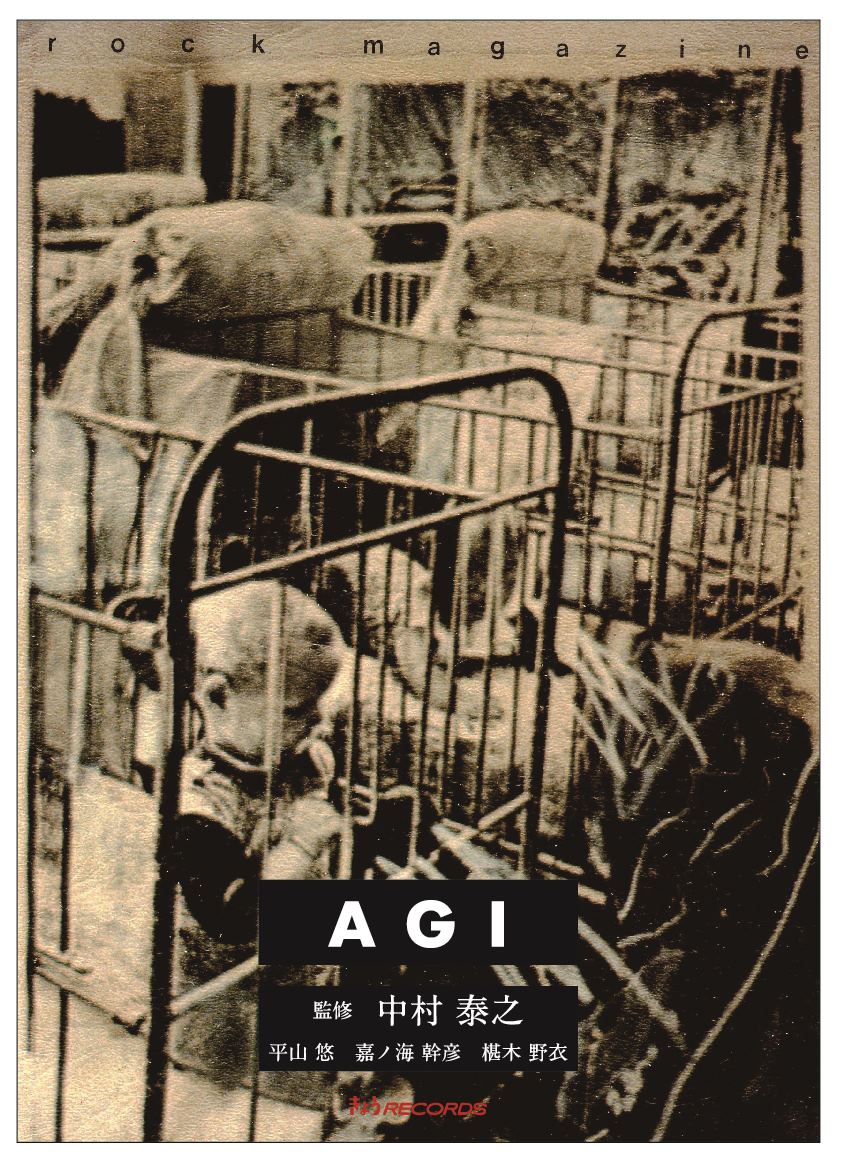

タイトル:AGI6 / MERZBOWⅣ

監修:中村 泰之

著:秋田昌美、川崎弘二、佐藤薫、モーリー・ロバートソン、

鈴木創士、森田潤、市田良彦、野田努、よろすず、久世、木澤佐登志

価格:¥2,860(税込)

ISBN:978-4-86400-047-5

発売日:2023年11月15日

版型:B5(257×182×13mm)

ページ数:本文208ページ(カラー32ページ)

製本:並製

発行元:きょうレコーズ

発売元:株式会社スタジオワープ

Amazon https://amzn.to/46MXm6X

<目次>

❖MERZBOW Ⅳ

01. メルツバウ フォトギャラリー / 秋田 昌美

02. メルツバウヒストリーインタビュー 第4回 2000年代以降 秋田昌美 / インタビュアー 川崎 弘二

❖NHKの電子音楽 Ⅳ

03. NHKの電子音楽 第4回 占領期編 1945年~1952年 / 川崎 弘二

❖R.N.A. Organism

04. R.N.A.ORGANISM『R.N.A.O Meets P.O.P.O』

05. Morley meets R.N.A.O / モーリー・ロバートソン

06. R.N.A. Organism アルバムレビュー / よろすず

07.「掴み難さ」の政治性 -R.N.A. Organismの戦略を巡って- / よろすず

08. ウイルスをつくる ~逆転写されたアナログ・テープ / 森田潤

09. 騒音書簡 / 市田良彦⇄鈴木創士

10. 甦る、伝説のエレクトロ・ノイズ・インダストリアル ─佐藤薫、インタヴュー / インタビュアー 野田努

11. R.N.A. ORGANISM 関連テキスト

12. R.N.A. ORGANISM フォトギャラリー / 佐藤薫

❖Vita Nova Sô-si Suzuki+Jun Morita

13. Vita Nova朗読 / Sô-si Suzuki+Jun Morita

14. 森田潤との共作について / 鈴木創士

❖1968

15. 破壊と修繕 ──ピンチョンとディック / 木澤佐登志

16. 1968年、音楽 / 鈴木創士

❖HIP HOP Ⅳ

17. ヒップホップ無神論 ~神学的基礎づけに抗して~ / 久世

<本文見本>

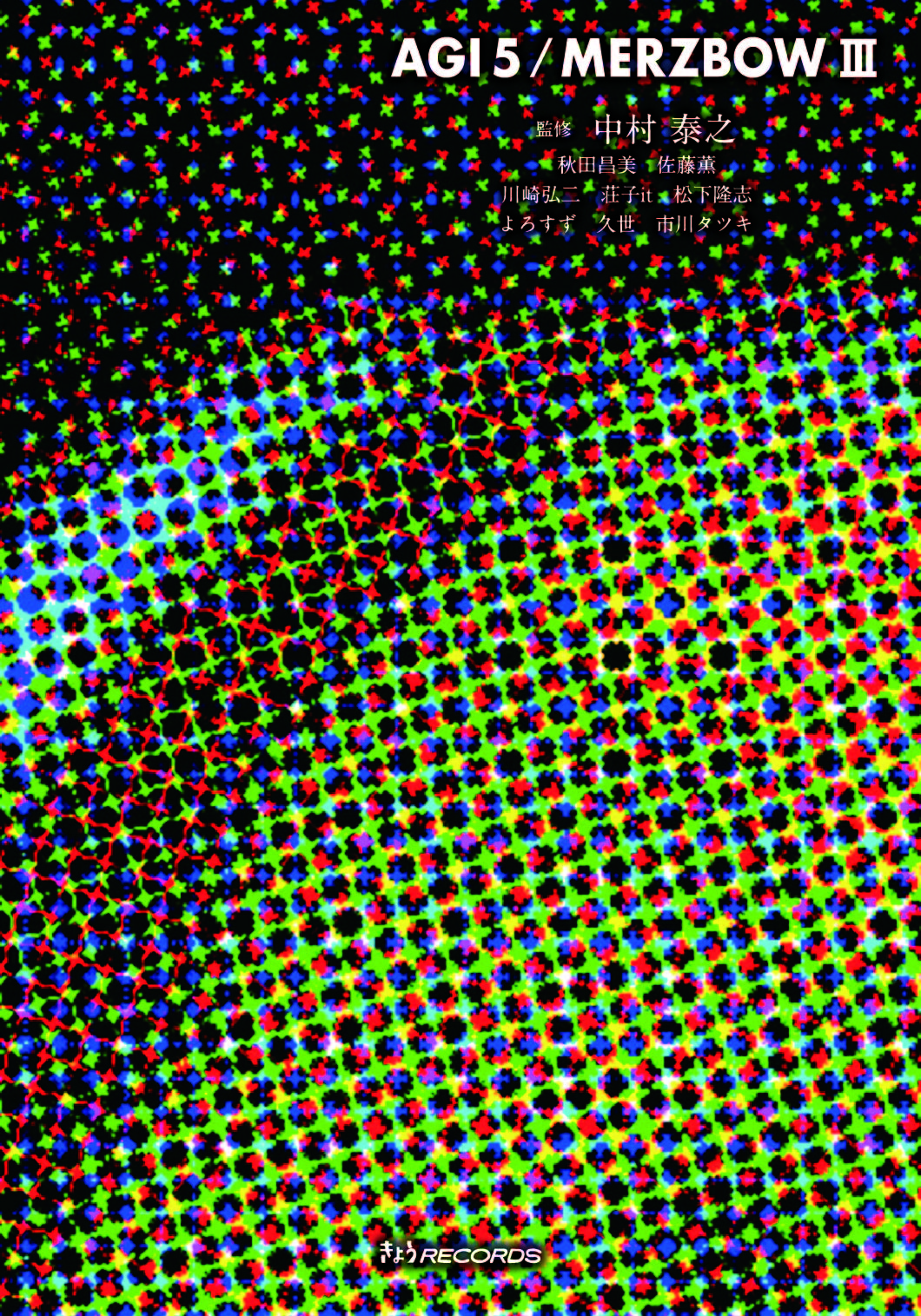

タイトル:AGI 5 / MERZBOWⅢ

監修:中村 泰之

著:秋田昌美、川崎弘二、佐藤薫、荘子it、松下隆志、

よろすず、久世、市川タツキ

価格:¥2,860(税込)

ISBN:978-4-86400-046-8

発売日:2023年6月30日

版型:B5(257×182×13mm)

ページ数:本文192ページ(カラー16ページ)

製本:並製

発行元:きょうレコーズ

発売元:株式会社スタジオワープ

Amazon https://amzn.to/3P9Fjlq

<目次>

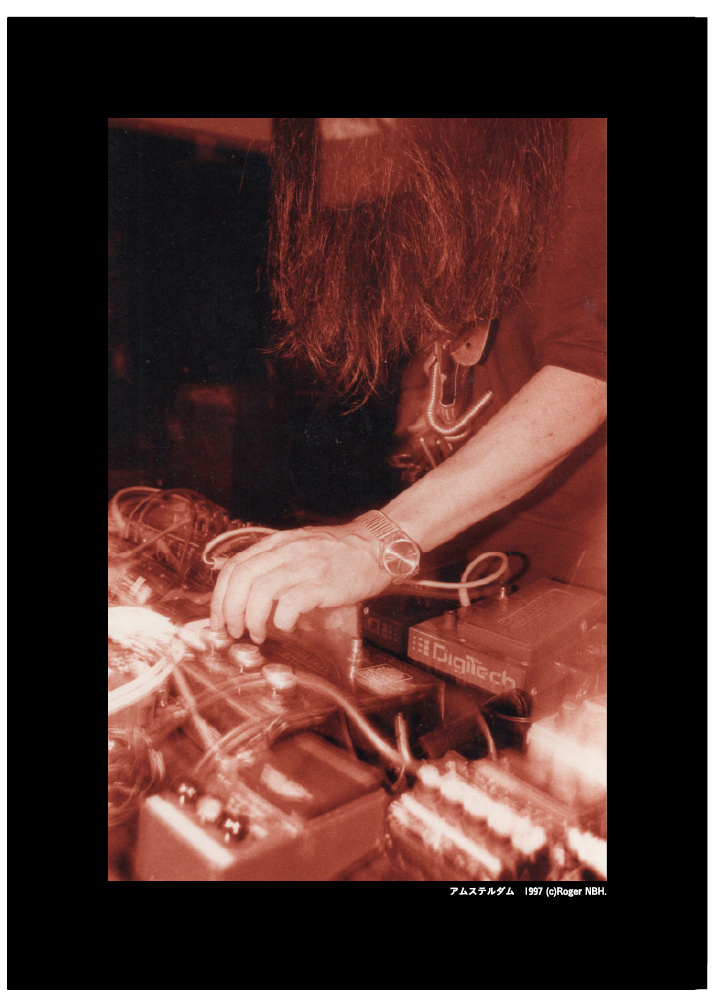

01. メルツバウ フォトギャラリー 秋田 昌美

02. メルツバウヒストリーインタビュー 第三回 1990年代 秋田昌美 インタビュアー 川崎 弘二

03. NHKの電子音楽 第3回 戦前/戦中編 1934年~1945年 川崎 弘二

04. tolerance 2023 Mesh-key Records

05. Fragments of recollection:TOLERANCE 佐藤 薫

06. Toleranceについて ~パンク以後、屹立、モノクロームからなる断想~ よろすず

07. Tolerance / Anonym / Divin REVIEWS By PHILIP SHERBURNE

08.「音楽家Stephan Mathieuの活動終了に寄せて

―A Young Person‘s Guide To Stephan Mathieu―」 よろすず

09. tolerance 5CD BOX きょうrecords

10. 荘子itインタビュー ~ダイナミズムを獲得するために~ インタビュアー 久世

11. ラッパーたちの戦争と平和 ──「2.24」以後のロシアの音楽表現をめぐって 松下隆志

12. 上昇する音楽 ―PeterParker69, Jeter & Y ohtrixpointnever 『deadpool』について― 市川タツキ―

<本文見本>

発売日:2023年7月12日(再発決定!)

定価:¥7,000(-税別)

品番:remodel 22

Amazon https://amzn.to/3OA3Gsq

仕様:□ポスター2 種

□ヴァニティ ロゴステッカー(大判)

□オリジナルボックス(135×135×22mm)

□CD5 枚組(紙ジャケット)BOX Set

□CD-1,2 はオリジナルマスターテープよりデジタルリマスタリング, オリジナルレコードジャケットを再現

□CD-3,4 はカセットテープよりデジタルリマスタリング

□CD-5 はソノシート(flexi disc)よりデジタルリマスタリング

—————–

tolerance

tolerance

CD-1 Anonym(79 年)

CD-2 Divin(81 年)

CD-3 Dose(80 年)

…未発表 初CD 化

CD-4 Demos(不明80 年頃)

…未発表 初CD 化

CD-5 Today’ s Thrill(80 年)

…初CD 化

remodel 22

12.Jul 2023 release

7.000yen+tax

—————–

阿木譲が主宰したヴァニティ・レコードから2枚のLPと1枚のソノシートをリリース、阿木自身がヴァニティ作品のフェヴァリットに挙げ、英エクスペリメンタル音楽の大御所ナース・ウィズ・ウーンドのリスニング・リストにも選出された丹下順子:トレーランス。未発表音源を含む集大成5枚組CDボックス。

<作品概要>

CD-1 Anonym

丹下が奏でるエレクトリック・ピアノ、シンセサイザー、簡素なエレクトロニクス、かぼそく呟くような朗読に加えて、吉川マサミのノイジーなスライド・ギターがゆっくりと渦巻きながら渾然一体となり、モノトーンで抽象音化されたアニムスが立ち現れるデビュー・アルバム。

CD-2 Divin

セカンド・アルバム。タイトルはフランス語で『神』の意味。前作で聞けたギターは後退、ドラムマシーンの躍動感とエレクトロニクスの律動が強調され、無機的で曇った空間にほのかな色彩感が加わり不思議な音響が創出される。T-5 では角谷美知夫(腐っていくテレパシーズ)の『ぼくはズルいロボット』の詩を流用。

CD-3 Dose(未発表)

阿木譲の所蔵品から発見されたカセットテープをデジタルリマスタリング。「Dose」とのみ記されており各曲名は不明。「Anonym」(79 年)と「Divin」(81 年)の中間に位置付けられる音楽性を持ち、1 枚のアルバムとしてほぼ完成している。

CD-4 Demo(未発表)

CD-3と同様、発掘カセットテープからの音源。荒涼としつつ何処か安らぎのある風景が走馬灯のように浮かんでは消える音のラフ・スケッチ。

CD-5 Today’ s Thrill(初CD 化)

ロックマガジン誌1980 年32号付録ソノシート(Vanity2005)として発表されたアルバム未収録曲。ソノシートから宇都宮泰がリマスタリング。

当誌読者の方から、誤記があると指摘を頂きました。読者及び関係者の皆様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げるとともに、ご指摘に対して感謝申し上げます。

『REVOLUTION+1 BOOK』 69ページの下から2段目の2行目の掲載内容に誤りがございましたので、 下記の通り訂正いたします。

誤記につきまして、謹んでお詫び申し上げます。

タイトル:AGI 4 ⁄ MERZBOWⅡ

監修:中村 泰之著:秋田 昌美、川崎 弘二、韻踏み夫、久世、つやちゃん

価格:¥2,750(税込)

ISBN:978-4-86400-044-4

発売日:2023 年 3 月 30 日

判型:B5 判(182×257×9mm)

ページ数:本文 144 ページ(カラー16 ページ)

製本:並製

発行元:きょうレコーズ

発売元:株式会社スタジオワープ

Amazon https://amzn.to/3kOAQru

<作品概要>

01.メルツバウ フォトギャラリー 秋田 昌美

02.メルツバウヒストリーインタビュー 第二回 1980年代 秋田昌美 インタビュアー 川崎 弘二

03.NHKの電子音楽 戦前編 第2回 1930年~1933年 川崎 弘二

04.日本語ラップの成立と「一人称の文化」 韻踏み夫 久世

05.ラップ・ミュージックの現在、失われた未来(?) つやちゃん 久世

06.私とカニエ・ウェスト、その葛藤 久世

07.Lil Uzi Ver「t Eternal Atake」という特異点 ~2022年USヒップホップにおける場所と身体、モチーフ、幽霊について~ 久世

08.ジム・オルークの電子音楽 川崎弘二 協力:阪本裕文

<本文見本>

タイトル:REVOLUTION+1 Book

監修:中村 泰之

著:足立 正生、浅野 典子、平野 悠、井上 淳一、宮台 真司、ダースレイダー、栗原 康、町山 智浩、木澤 佐登志、切通 理作、佐々木 敦、鈴木 創士、山崎 春美、赤坂 真理、加藤 梅造、嘉ノ海 幹彦、芥 正彦

価格:¥2,750(税込)

ISBN:978-4-86400-045-1

発売日:2022年3月20日

版型:四六判(127×188×20mm)

ページ数:本文304ページ

製本:並製

発行元:きょうレコーズ

発売元:株式会社スタジオワープ

Amazon https://amzn.to/3KuZTuh

<作品概要>

単行本「REVOLUTION+1 Book」

日本が誇る稀代のシュールレアリスト、足立正生監督6年ぶりの新作にして最大の問題作「 REVOLUTION+1」読本。

映画「REVOLUTION+1」をどう捉えるべきか?この映画が問うものを先鋭的な論者と共にこれから先を考えていきたい。

1939年生まれの足立監督が何よりも現役で映画を作り続け、なおかつ影響力のある作品を2023年に公開されている事実が本当に大きな大切なメッセージであり続けることを願って一冊の本にまとめています。

第一章

01. 重力と恩寵―『REVOLUTION+1』を巡る雑感 木澤 佐登志

02. +1とは何か? 佐々木 敦

第二章

03. 2022年9月26日 新宿 上映終了後~トークイベント

足立 正生×宮台 真司×ダースレイダー×井上 淳一

04. 2022年9月27日 渋谷 上映終了後~トークイベント

足立 正生×栗原 康×ダースレイダー×井上 淳一

05. 2022年9月28日 大阪 上映終了後~トークイベント

足立 正生×鈴木 創士×山崎 春美×赤坂 真理×井上 淳一

06. 『魂の震えは続く』 足立 正生

07. 「本当のREVOLUTIONが起こるまで

~『REVOLUTION+1』完成版を観て」 井上 淳一

08. 「映画コメント」 栗原 康

09. 「映画コメント Ⅱ」 ダースレイダー

10. 『歴史を逆撫でするものについての対話』 鈴木 創士×嘉ノ海 幹彦

第三章

11. 『REVOLUTION +1』(2022年09月27日収録) 町山 智浩×切通 理作

12. そして彼は「星」になった

~『REVOLUTION+1』完全版で見えてきたもの 切通 理作

13. 「胎児が密漁する時?」 町山 智浩

第四章

14. ラジオJAG vol.60「芥正彦/元・首相 殺害に想う」(2022年7月29日収録)

芥 正彦×浅野 典子

15. ラジオJAG『REVOLUTION+1』(2023年1月24日収録)

平野 悠×浅野 典子×加藤 梅造

16. ラジオJAG『足立正生 REVOLUTION+1』(2023年2月7日収録)

足立 正生×浅野 典子

第五章

17. 「つまらない社会に外はあるのか?」 足立 正生×宮台 真司

第六章

18. 「REVOLUTION+1」宣材資料 REVOLUTION+1 Film partners

タイトル:AGI 3 / MERZBOW

監修:中村 泰之

著:佐々木 敦、川崎 弘二、木澤 佐登志、よろすず、秋田 昌美、久世、大塚 勇樹、REVOLUTION+1、鈴木 創士、山崎 春美

価格:¥3,850(税込)

ISBN:978-4-86400-043-7

発売日:2022年12月15日

版型:B5(257×182×20mm)

ページ数:本文304ページ(カラー64ページ)

製本:並製

発行元:きょうレコーズ

発売元:株式会社スタジオワープ

Amazon https://amzn.to/3tLci3D

<作品概要>

01. メルツバウ フォトギャラリー 秋田 昌美

02. メルツバウヒストリーインタビュー 第一回 秋田昌美 インタビュアー 川崎 弘二

03. 大きな音と小さな音について 佐々木 敦

04. メルツバウとギター よろすず

05. ジ・アート・オブ・メルツバウ 秋田 昌美

06. 加速に抗う音楽たち ―リヴァーブが木霊するYouTubeの亡霊空間 木澤 佐登志

07. NHKの電子音楽 戦前編 第1回 1925年~1929年 川崎 弘二

08. ラップ・ミュージックの「反抗」とケンドリック・ラマーの「ユートピア」 久世

09. 象徴としてのプレイボーイ・カルティ 久世

10. 「Let It Be「」Runaway「」Alright」という内的闘争の帰結”かるみ”について 久世

11. ダークでアイロニカルなリアリスト

~Vince Staples「RAMONA PARK BROKE MY HEART」全曲解説 久世

12. アートとラップ、アートラップの再検討(Earl SweatshirtとBilly Woodsを例に) 久世

13. 音楽家Stephan Mathieuの活動終了に寄せて

―A Young Person ‘s Guide To Stephan Mathieu― よろすず

14. Molecule Plane – Apocrypha / Self-Liner Notes 大塚 勇樹

15. Loudness (Ab) Normalization 大塚 勇樹

16. スチール18 REVOLUTION+1 Film Partners

17. 足立正生監督を讃える 鈴木 創士

18. POE 山崎 春美

<本文見本>

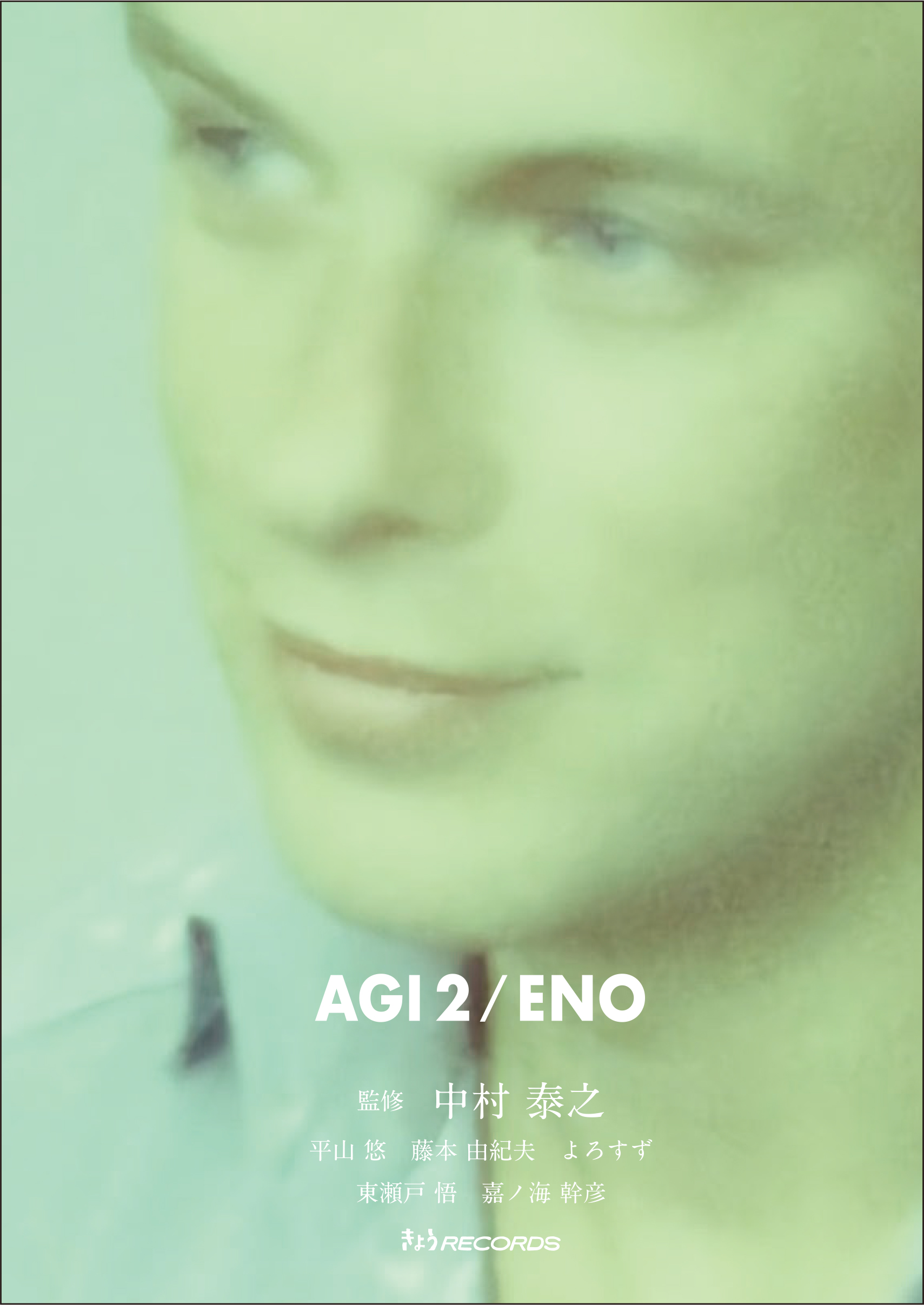

タイトル:AGI 2 / ENO

監修:中村 泰之

著:藤本 由紀夫、東瀬戸 悟、嘉ノ海 幹彦、平山 悠、よろすず

価格:¥3,850(税込)

ISBN:978-4-86400-042-0

発売日:2022年6月30日

版型:B5(257×182×20mm)

ページ数:本文304ページ(カラー16ページ)

製本:並製

初版特典:CD1枚組

発行元:きょうレコーズ

発売元:株式会社スタジオワープ

Amazon https://amzn.to/3wPXD9S

<作品概要>

「AGI 2 / ENO」1976年から1979年にかけて、日本でブライアン・イーノについて最も多くのことばを費やしてきたのは間違いなく阿木譲だ。本書では当時の『ロックマガジン』誌に掲載された阿木によるイーノに関する文章、レコード・レビュー、ライナー・ノーツなどを抜き出し、アーカイブすることを通して、阿木譲とイーノ、さらに音楽シーンの変遷にスポットを当ててみた。

40年以上前にイーノが提唱し、阿木を通して紹介された「オブスキュア」「アンビエント」といった言葉も既に広く定着し、その意味は拡張されながら変質している。時代背景と共にそれらが当初どういった形で伝えられたのか知る上で、阿木のテキストは貴重な資料だろう。

ー東瀬戸悟、本書より一部抜粋。

藤本由紀夫氏は1992年デンマークで開催された展覧会で同じ参加アーティストとしてブライアン・イーノとお会いしている事実もあり今回のインタビューはイーノを通してアートの本質まで言及されておりイーノが歴史化されるプロセスを理解することが出来ると思います。

本当に多くの気付きのある言説が含まれているインタビュー。

平山悠氏のテキスト、東瀬戸悟氏のインタビュー、よろすず氏の40タイトルに及ぶ1972~82年にリリースされたブライアン・イーノ関連のレコードレビューなど阿木譲とブライアン・イーノをテーマにイーノの創造の本質をわかりやすく解説。

01. フォトギャラリー

02. 『芸術は驚きと気付きを生み出す装置である』 藤本由紀夫とブライアン・イーノについて語る 藤本由紀夫×嘉ノ海幹彦

03. 『反応するアート・ロック的思考』 阿木譲とブライアン・イーノ 平山悠

04. 『ロックはスポンジだ』 ブライアン・イーノの変遷と阿木譲(『ロック・マガジン』)の変遷 東瀬戸悟×嘉ノ海幹彦

05. レコード・レビュー 40 よろすず

06. 「ジャズ的なるもの」からブリティッシュ・ロックの回顧 阿木譲ブログ(2008)

07. ブライアン・イーノ 日本盤レコード ライナーノーツ 阿木譲

08. 奥付

09. rock magazine 復刻版

表3. CDクレジット Vanity 2002 The Voice of Brian Eno 1979.8.6 at New York ロックマガジン28号1979.12.1 付録ソノシートのリイシュー盤

本文見本

『rock magazine 復刻版』 本文見本

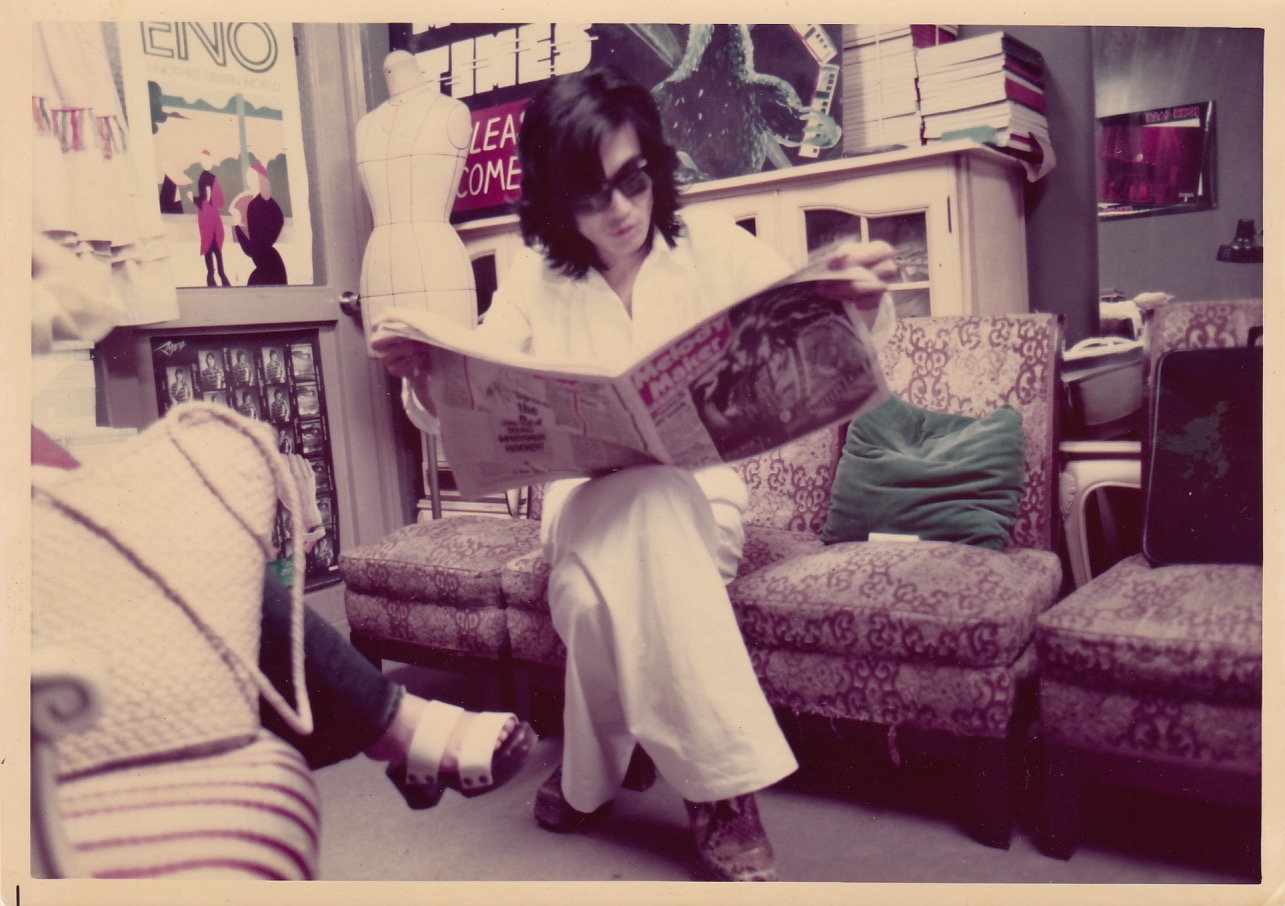

『阿木譲の光と影」シリーズ 第五弾 東瀬戸悟インタビュー Part 1

『阿木譲との出会いによる化学反応について』

第五弾は、forever recordsの東瀬戸悟。阿木譲と彼との関係は、近畿放送「fuzz box in」のリスナーより始まり、『ロック・マガジン』創刊号からの読者を経て、晩年まで続いていた。現在は残された遺品整理や管理を行っている。彼とは2018年に阿木さんが亡くなってから話をするようになった。店舗であるforever recordsを訪ねるたびに『ロック・マガジン』時代の予期せぬ出会いが起こり不思議な感覚に襲われることも多い。

彼は、時代により阿木譲とは関わりの濃淡はあるとはいえ最後は火葬まで立ち会うことになる。

まず2010年のremodel発足前夜までをPart 1としてお送りする。東瀬戸悟がロック・ミュージックに興味を持ち、ラジオ放送を通して阿木譲と出会い『ロック・マガジン』の読者となった経緯を聞いた。その後彼はレコード店での勤務を始め「音楽」と関わり続ける人生を選択する。その過程で実際に阿木さんとどのように関わっていたのか。その関わりを通してロック・ミュージックの変遷も語っていただいた。(嘉ノ海)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

forever records(東瀬戸悟)については、こちらのページにアクセスしていただきたい。

https://twitter.com/neuschnee_

https://foreverreco.thebase.in/

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/forever_records_osaka

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

《『ロック・マガジン』創刊号前史》

○僕が最初に阿木さんと出会ったのは1978年の『ロック・マガジン』が月刊の頃で、それまでは阿木譲とは何者でどんな経歴なのかも全然知らなかったんです。その意味では東瀬戸君の方がラジオも聞いていたし、先行しているわけですね。まずはその辺りからお聞きしたいです。今日はよろしくお願いします。

●こちらこそよろしくお願いします。最初に阿木譲を知ったのは、1975年の冬だったと思います。「fuzz box in」の放送が同年の春から始まっているんです。毎週水曜日20時からの放送でFMではなくAMです。しかも近畿放送(京都)は神戸や大阪からだと電波が入りにくくてちゃんと聞こえない。

ロック誌については、1972年から『MUSIC LIFE』や『音楽専科』を読み始めてました。当時は個性的な書き手が評論中心の本は、中村とうようさんの『ニュー・ミュージック・マガジン』(現・ミュージック・マガジン)か、渋谷陽一さんの『ロッキング・オン』ぐらいしかなかった。渋谷さんはNHKのラジオ番組『若いこだま』をもっていて、影響力も強かった。当時ブリティッシュ・ロック系の若手評論家としては渋谷さんと大貫憲章さんのふたりが双璧だったかな。

その頃に知り合いから近畿放送に変な番組があるということで阿木譲を知ることになるんです。友人の話では、DJがとても嫌な奴で気に入らない葉書が来ると読んでから文句をつけて破り捨てると(笑)。わざわざマイクの前でビリビリと(笑)。で、クイーンの『オペラ座の夜』のリリースが1975年の12月なんですが、日本盤発売前にその番組で全曲かけるということで初めて阿木譲の放送を聞きました。

○初めて阿木さんの声を聞いた印象は?何歳の時?

●ノイズだらけの電波の中から聞こえてくるぼそぼそと喋る人(笑)。15歳、高校一年の時です。

翌年の春に『ロック・マガジン』創刊号が店頭に並びました。すぐ買って読みました。変わっていて面白い本というのが第一印象。レコード・レビューにしてもフリップ&イーノ、クラフトワーク、カン、ピーター・ハミルとか、かなり尖っていて新しくて知らない音楽が多かったし、クイーンやキッスの漫画も載っている。『ロック・マガジン』で紹介しているレコードは輸入盤屋でしか手に入らないものが多かったけど、そんな音源も「fuzz box in」で紹介していたんです。

○その辺りのレコードはその頃から興味があって聴いていたの?

●中学二年生の頃から「LPコーナー」(大阪の輸入レコード店)に出入りして、ELPやイエスとかいわゆるプログレ系を聴いていました。シンセサイザーがめずらしい時代でしたね。『音楽専科』で佐藤斗司夫さんがドイツ、イタリア、フランスのプログレッシヴ・ロックを紹介してたし、Virgin Recordsの日本盤も発売されていたから、タンジェリン・ドリームとかクラウス・シュルツェは知ってた。タンジェリン・ドリームの日本盤ライナーノーツは間章さんでした。

○そうでしたね。間さんは結構たくさん書いていた。僕は高校生の時にブリジット・フォンテーヌのライナーノーツで間章の文章に出会いました。

●中3だから何を書いてるのか理解ができていないけれど、変わった文章を書く人だなあと思いました。

阿木譲に関しては創刊号、2号、3号と読み進めて、ラジオも聴いているうちに自分の意見をぐいぐいと押していく人だと分かってきたんですね。『ロック・マガジン』に掲載されているインタビューにしても、創刊号では石坂敬一さんや折田育造さんとかレコード会社のディレクターに、2号では日本のロック・ミュージシャン相手に喧嘩を売ってるんですよ(笑)。

○普通のインタビュワーは、少しくらい話を合わせる部分もあるよね。でも最初から阿木モード全開なんですね(笑)。初めから変わらないなあ(笑)。

●最初から自分の中に答えがあって、それに相手が同意してくれないと話が終わってしまうようなね(笑)。我の強さというか。創刊号から既にあります。

○先ほどのラジオ放送で葉書を破る話とかも一緒やね。普通は始めから葉書を読まないか、読んでも自分の考えを喋るけど、わざわざ破るパフォーマンスをするのは阿木さんらしいし、僕の知っている頃も全く変わらなかったということですね(笑)。

●15-6才の子供にしてみたら、そんな人が存在していることが驚きなわけですよ(笑)。でも、雑誌としては紹介している音楽も含め魅力的だったしポップで面白かった。

○なるほど、僕とは全く違う出会いですね。1978年10月号(デビッド・ボウイ表紙)で松岡正剛が書いていたから買いました。『遊』の読者だったからね。それまでは全く知らなかった。

《いざ『ロック・マガジン』編集室へ》

●僕らが高校生の頃は、ロックと漫画とSFが精神生活の3本柱でした(笑)。創刊時に宇宙大作戦のミスター・スポックのバッジを作って配っていたし、プログレとSF小説の関係を論じる特集もあった。今は怪獣絵師として有名な開田裕二さんが編集部にいました。

編集後記に、遊びに来てくださいねとか書いていて、ロックと少女マンガのミニコミを作っていた女友達と一緒に事務所に行きました。その友人のイラストは2号と3号に載ってます。

○『ロック・マガジン』誌上でそのような呼びかけをするのは発刊当初からだったんですね。同じ音楽に興味をもっている人と一緒に何かを作っていきたいという主旨は僕らの時も一緒でしたからね。

『遊』を発行していた工作舎とかも同じ様に呼びかけをしていました。そんな時代だったのかも知れないです。

●そもそも『ロック・マガジン』自体、「fuzz box in」で阿木さんがリスナーに呼びかけて発刊されたものですからね。当時は高校生もたくさん遊びに来てましたよ。

○その時に初めて阿木本人と会ったんですよね?

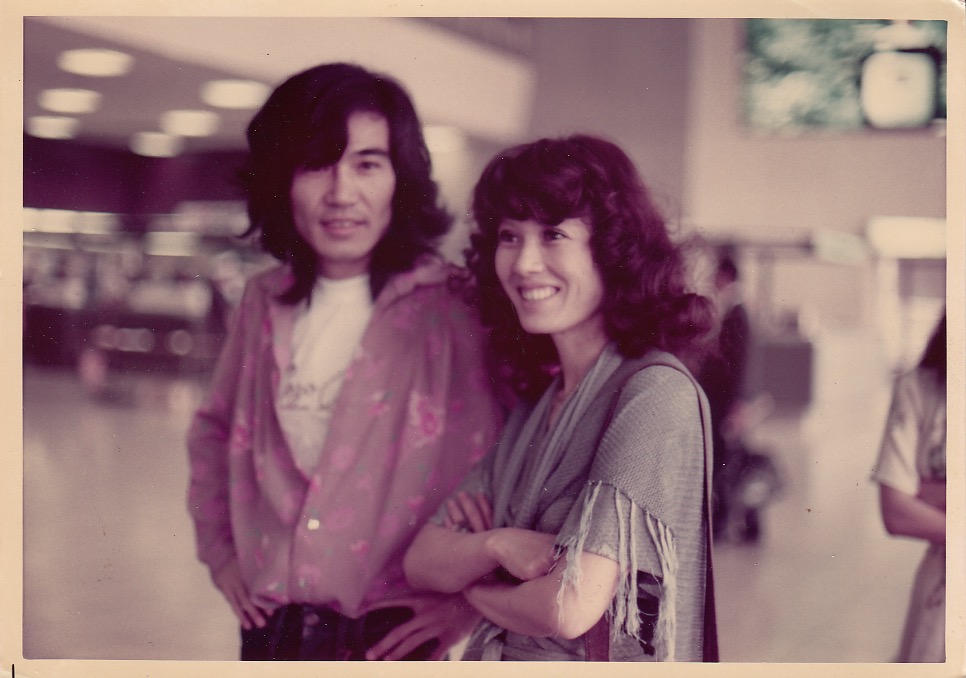

●そうです。1976年の春、高校2年生の時かな。場所は編集室があった野々垣ビルですね。今もアメリカ村にビルはあります。編集室内で蛇革のロンドンブーツを履いた阿木さんの写真が残ってるけど、まさにあの状態。雨宮ユキさん、牧野美恵子さん、三重野明さんがいたと思います。それから何回か行って、平川晋さん(後のゼロレコード主宰)、坂口卓也さん、山崎春美さんにも会いました。

夏に阿木さんは、ロンドンとニューヨークへ開田裕二さんと取材旅行に行きました。ロンドンではブライアン・イーノ、デヴィッド・アレン、ドクターズ・オブ・マッドネス、ヴァン・ダー・フラフ・ジェネレイター、レディング・フェスティバルなんかの取材をしていますが、ニューヨークでは、まだアンダーグラウンドだったパンク・シーンを取材しているんです。

1976年の春くらいからパンクという言葉は伝わっていたけど、日本の音楽誌でまとめて紹介したのは『ロック・マガジン』が一番早かった。編集部の人から次号から変わりますよとは聞いていたけど、いきなり4号で版形も誌面も変わり、ニューヨーク・アンダーグラウンド、パンクが特集されていてビックリしました。

それ以上に、知らないレコードが次々と紹介されていて、ミュージシャンの写真もカッコいいし興味津々でしたね。編集室近くのロック喫茶で取材旅行の報告イベントが開かれたので参加しました。

80年代でも取材してきたものをビデオ・コンサートという形でイベントやって見せてたでしょ。当時はビデオはないからスライドだったけど同じです。スライドを見せながら阿木さんがイーノやテレヴィジョン、トーキング・ヘッズ、ラモーンズなどの説明をして、レコードをかけてね。ニューヨークではこんな動きがあるんだと思いました。

○高校生としては最先端のニューヨークのパンク・ムーブメントがリアルタイムに知ることが出来るというのは驚きだったでしょうね。

●「fuzz box in」でも併行して、CBGBとマクシズで録音してきたラモーンズやタフ・ダーツのライブと現地レポートを放送してました。雑誌とラジオ番組が連動してたわけです。パンクっていってもこの時期だと、レコードはまだそんなに出てないし、日本にほとんど入ってきてない。

○まさに世界で発生している時代精神を表象文化そのものとしての雑誌と、それを保管するためのラジオ放送で表現していたということですね。つまり編集者自身や読者も含め時代と連動していたということでしょう。

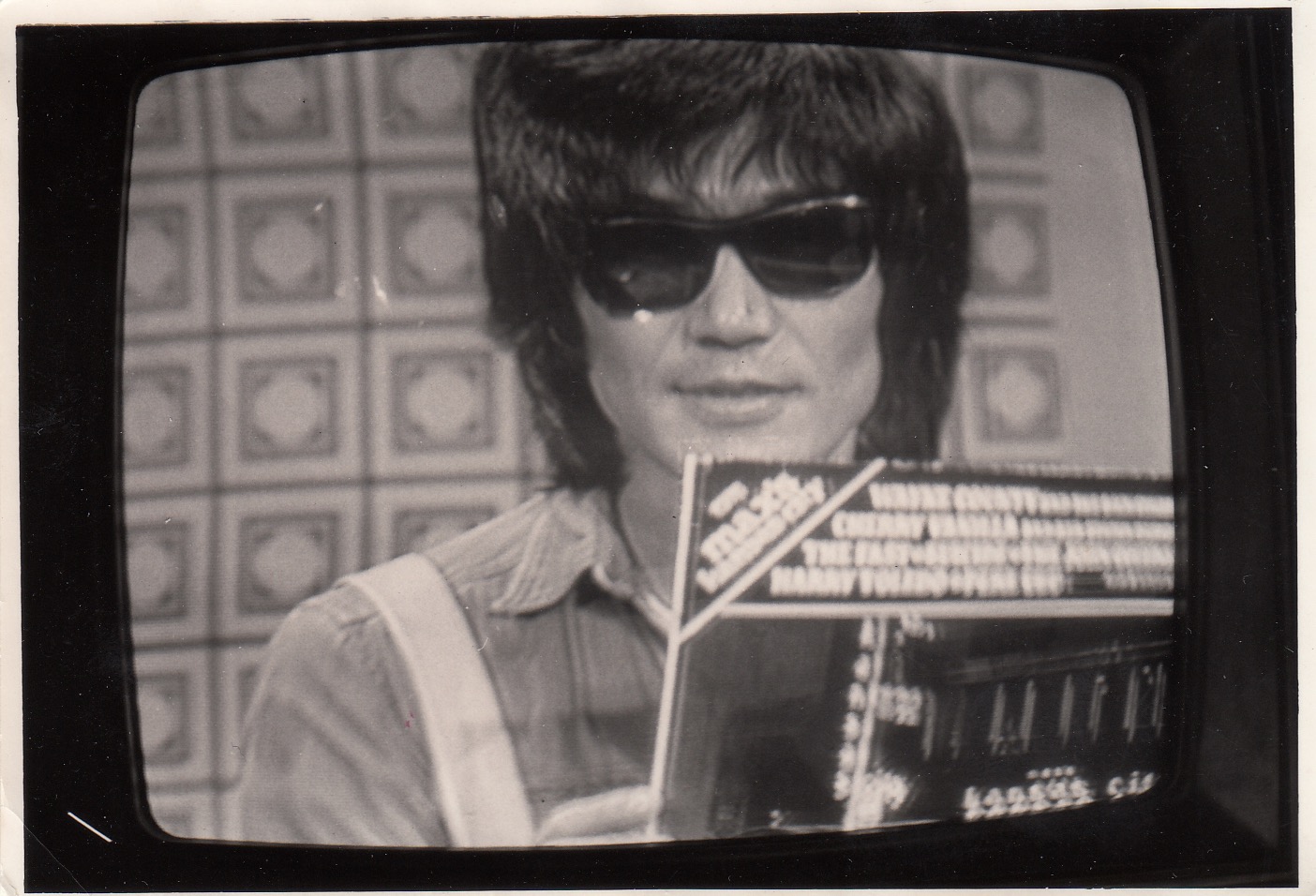

もう一つのメディアである「ポップス・イン・ピクチャー」は?

●そうそう。テレビがあったよね。近畿放送とサンテレビで放映していたかな。ビデオテープじゃなくてフィルムの時代ですね。ロックの映像がテレビで流れるのはNHKぐらいで、それも数ヶ月に1回「ヤング・ミュージック・ショー」でピンク・フロイドやELPなんかを単発でやるくらいでしたからね。『ロック・マガジン』創刊後に「ポップス・イン・ピクチャー」で阿木さんのコーナーが出来たと思います。

○連動してたんだよね。そういえば、服飾も時代と共に移り変わっていく表象だと思っていたんですよ。このコンセプトが後の『fashion』に繋がるんだけど。

その関連で、その頃阿木さんの風貌はでしたか?

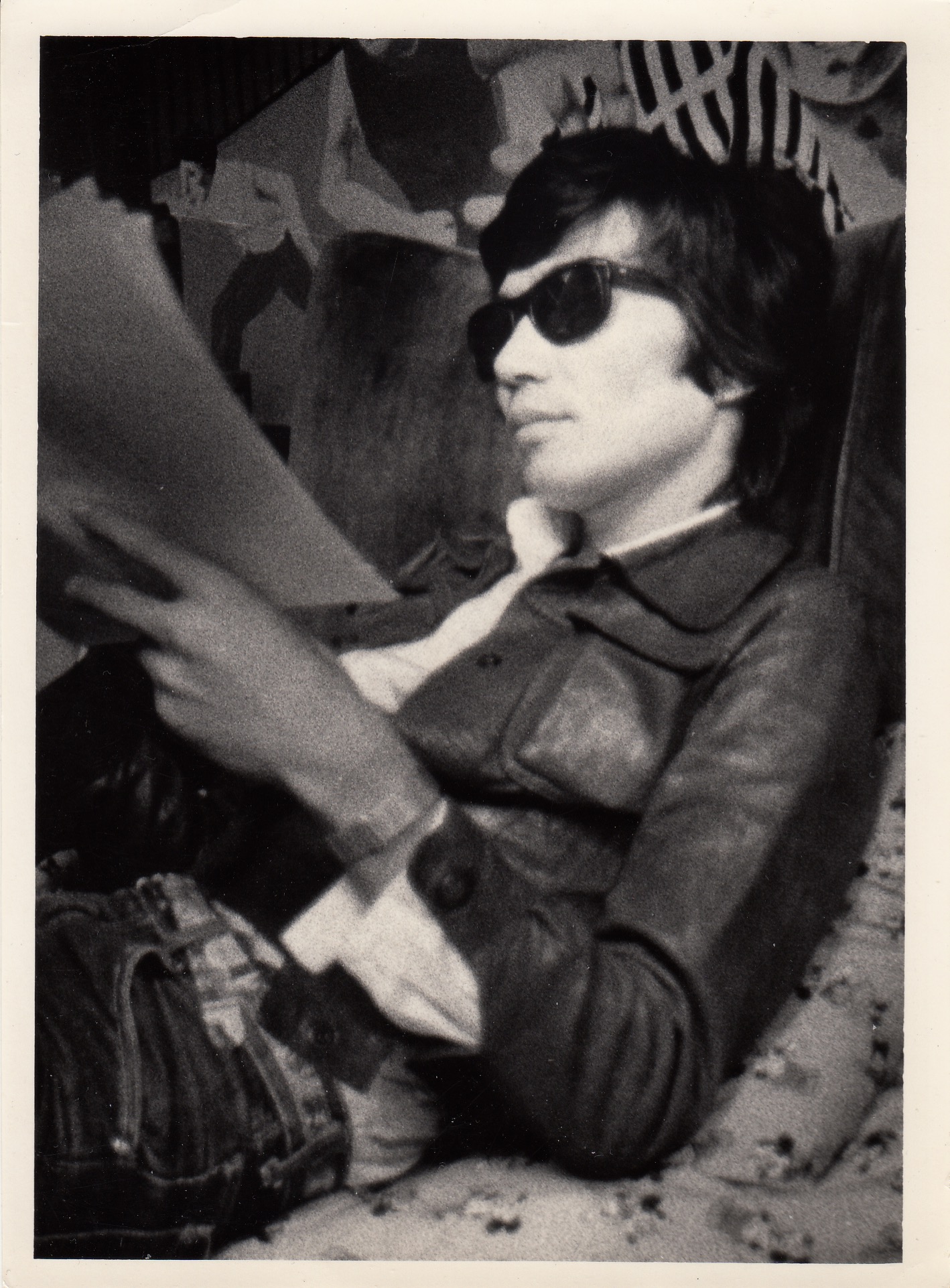

●最初の頃は長髪にサングラス、普通にジーンズを履いてロックっぽいヨーロピアン風。パンクに入れ込んでからは、いきなり短髪になってました。いつもの調子で周囲に「君はまだそんな長い髪をしているのか。切りなさい」って強要してました(笑)。時代はもう次にいっているぞという感じ。

1977年1月号の『ロック・マガジン』別冊「プログレッシブ・ロック・カタログ」にはものすごく大きな影響を受けました。特にドイツ系のプログレをあれだけまとめたカタログ本はありませんでした。阿木さんは序文だけで、執筆は坂口卓也、山崎春美、牧野美恵子の三人です。それをチェックして当時は廃盤だったカンとかアモンデュールなんかのレコードを探し回りました。

○道しるべというか、何を聴いたらいいかが分かったわけだね。

●阿木さんは、このカタログはプログレの総決算というか墓標だといってたけど、僕らとしてはまだファウストもアシュ・ラ・テンペルも全部聴いてないですからね。

○そうやね。『ロック・マガジン』のこの号ではパティ・スミスの特集だし、イギー・ポップ、ルー・リード、801なんかも登場するよね。ユーロ・プログレとは決別している。

《『ロック・マガジン』の変遷》

●1977年になってロンドンパンク、セックス・ピストルズが大きく出てくるんだけど『ロック・マガジン』で特集していたようにニューヨーク・パンクの方が先なんです。ニューヨークでリチャード・ヘルをみてマルコム・マクラーレンがピストルズを作ったわけですからね。阿木さんは最初からロンドン・パンクはグラム・ロックの流れでありファッションだって言い切っていました。

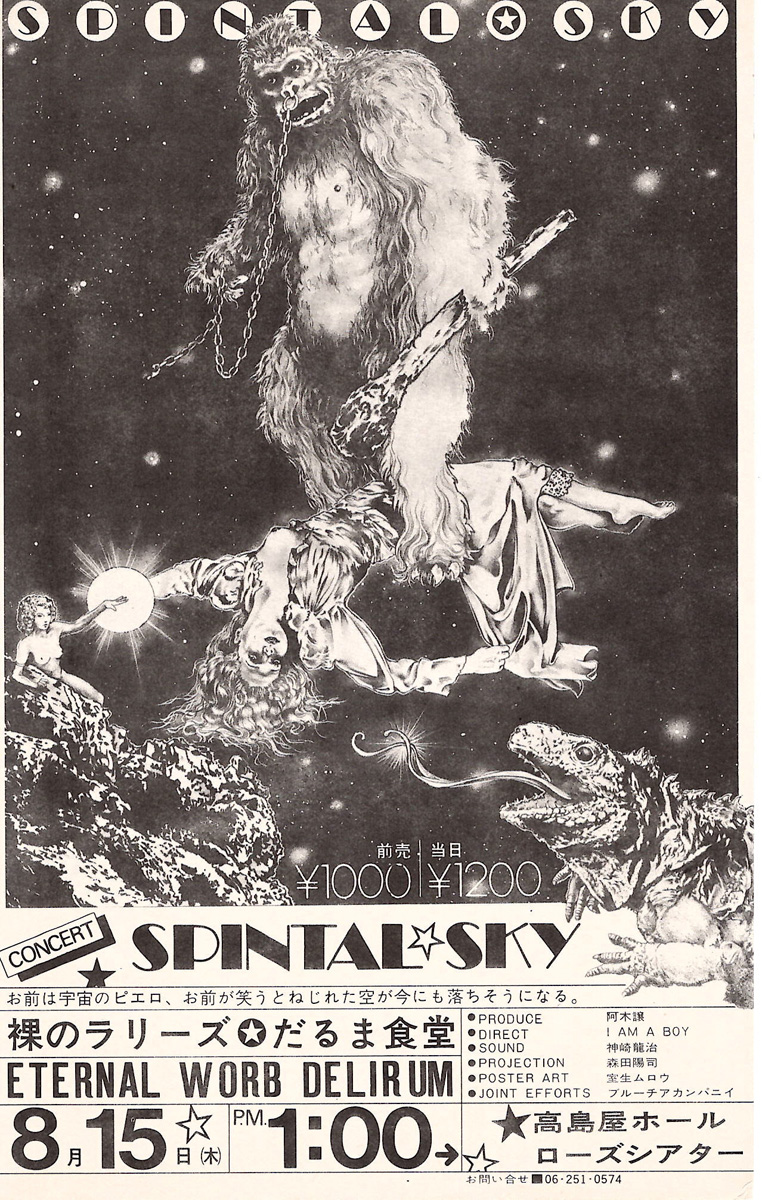

その年の夏に二日間に渡ってポップス・イン・ピクチャー主催の大きなフィルム・コンサート(中ノ島公会堂)をやるんですよ。届いたばかりのセックス・ピストルズやジャムのフィルムを見せて、阿木さんが司会、ゲストが大貫憲章さんでした。テレビの宣伝力もあったからたくさんお客さんが入って盛況でした。

同時にNHK第1放送「若いこだま」では飢餓同盟、だててんりゅう、天地創造など関西のプログレッシヴなバンドを紹介して、日本にもアンダーグランドな自主レーベルとCBGBやマクシズみたいなライブハウスが必要だと強調してるんです。これがVanity Recordsや後のM2にも繫がっていくんですよ。

一方『ロック・マガジン』は同じ頃に、一般にはジャズ系のレーベルだと思われていたECMを大きく特集していますが、これにも驚きました。

○今気がついたけど『ロック・マガジン』(1978年4月特集モダーン・ミュージック)に、スロッビング・グリッスル(TG)が載っている。今更だけどその先見の明と先鋭性にビックリするね。

●TGを日本で一番早く紹介したのがこの号です。「モダン・ミュージック」じゃなくて「モダーン・ミュージック」という表記が阿木さんらしい。PSFレーベルをやってた明大前のレコード店名の由来にもなりました。

次の1978年6月号の特集は表現主義です。デビッド・ボウイとイギー・ポップがベルリンで録音した作品をオーストリアの画家エゴン・シーレと表現主義に重ねていった。こういった切り口は他の音楽誌にはなかった。

○次の『ロック・マガジン』(1978年8月特集現代音楽)は、芦川聡や高橋悠治とかが掲載されている。これもビックリだけど、今までの流れでは不思議じゃないよね。けど何で現代音楽?

●元々はプログレとイーノのオブスキュア(Obscure Records 1975~1978年)の流れかな。パンク、ニュー・ウェイヴと併行して新譜を買い漁ってるうちに、この手のレコードも集まってきたんでしょうね。テリー・ライリーやラモンテ・ヤング、フリップ・グラス、ピエール・アンリとかね。

○フランソワ・ベイルやベルナール・パルメジャーニとかのミュジーク・コンクレート作品も掲載されていましたね。INA(フランス国立視聴覚研究所)のレコードが中心だった。

●阿木さんは京都のコンセール四条というクラシック系の輸入レコード屋で現代音楽系のレコードを買ってた。その結果がこの特集。この号で注目すべきはクラフトワーク『Man Machine』の紹介記事で「テクノ・ポップ・ミュージック」という言葉を初めて使ったことです。

○新しい音源を感じ取り、新しいモードとして編集する基本は変わらないよね。

●当時はレコード屋へ行くのが本当に楽しかったです。パンク、ニュー・ウェイヴのスピード感もあったし、シングルもどんどんリリースされていたしね。レコード屋でもよく阿木さんに会いました。これを買えばいい、と声を掛けてくれて、色々教えてくれました。

1978年の春に「fuzz box in」が終了して、夏から『ロック・マガジン』は左開きの薄い月刊誌になった。お手本はイギリスの『ZIGZAG』誌でしょう。表紙は合田佐和子さんの絵から鋤田正義さんの写真に変わりました。併行してVanity Recordsが始まってDADA『浄』、SAB『Crystalization』、アーント・サリーもリリースされているし、個人的にはこの辺りの『ロック・マガジン』が一番面白かったですね。

○月刊誌になって、執筆者もいきなり松岡正剛、間章に変わりますからね。

●1年後の1979年8月に再度ニューヨーク取材に行って帰ってきたら『ロック・マガジン』は、また右開きの隔月刊に戻って版形はA4サイズでソノシートが付録に付くようになった。

○僕が関わりだした頃ですね。ある日いきなりこの版形にするって(笑)。この頃は隔月刊になり、併行して『fashion』を発刊していた。まさにロック・ミュージックと同じように突然変異する(笑)。

●新譜を買う、それにインスパイアされたものをアウトプットする。雑誌なり、ブログなり、DJなりでね。この姿勢は晩年までずっと変わらなかったと思います。こちらは十代なので新譜はそんなに買えないし、新しい音楽の水先案内人として本当にすごいなあと思ってみてました。

○同時にそこに当時関わっていた人との関係が誌面に大きく反映されていると思います。松岡さんとか僕もその一員なんだけど、もちろん羽田明子の取材であったり、だから単なる個人誌ではないんですね。それこそイーノのいうスポンジ状態だといえるんだよね。

(阿木の当時の編集ノートを見せてもらう)

●執筆予定者として今野雄二さん、近田春夫さんの名前や、次号の特集に向けたコンセプトのアイデアや予算が書いてありますよ。こういった部分は表には見せなかったけど、きっちりしているというか几帳面な人ではあったんですね。そうじゃないと雑誌なんか作れない。

1981年1月の35号から1982年1月の41号までが、阿木本人がいう「オブジェ雑誌」の時期です。この頃の号はレイアウト、紙の選び方まで素晴らしく完成度の高いものでした。ビデオカメラを持ってイギリス、ヨーロッパに取材に行ったり、阿木さんも三十代後半、活動的で脂がのってた時期です。

ファクトリー、ミュート、4AD、インダストリアル・レコーズ、ユナイテッド・デアリーズ、カム・オーガニゼイション、ノイエ・ドイチェ・ヴェレとポスト・パンク期の多彩な音楽を紹介してました。

○1990年代の終わりに一度だけ阿木さんから電話をもらったことがあって長時間話したんだけど、この時期の『ロック・マガジン』について一番充実していた時期だったと言っていた。

**********************************************************************************************

rock magazine vol.39 vol.40 vol.41

1981年の5月下旬から7月にかけてドイツ/デュッセルドルフから、フランス/ルーアン、ベルギー/ブリュッセル、ロンドンに取材に出かけた。ホルガー・シューカイ、コニー・プランク、クラウス&トーマス・ディンガー、ダフ、ダー・プラン、ノイエ・ドイチェ・ヴェレ、ジャン・ピエールターメル、ローレンス・デュプレ、ルル・ピカソ、レス・ディスク・デュ・クレプスキュール、BCギルバート&Gルイス、ジョアン・ラ・バーバラ、デヴィッド・トゥープ、ディス・ヒート、デヴィッド・カニンガム、ジェネシス・P・オーリッジ、ダニエル・ダックス&カール・ブレイクなどなどに会いインタヴューを敢行し、この3冊の「rock magazine」を編集して終わりにしようと考えていた。それからかなりの時間を要したのは、編集室に集まってきていたスタッフの熱意を消すわけにもいかなかったのと、微かな望みもあったからだろうけれど、この3冊のエディトリアルでボクのロックへのすべての夢と熱いエナジーが閉ざされ消えてしまっていたのだろうと、いまにして思う。(ディス・ヒートの長時間にわたるインタヴューはvol.41に掲載されています)。

「ジャズ的なるもの」からブリティッシュ・ロックへの回顧 CASCADES 58

2008年04月09日 阿木譲

***********************************************************************************************

《阿木譲との新たな関係》

○ここからは、阿木さんとの新たな関係が始まるのですよね。

●1982年春からLPコーナーに勤めだしてレコード屋になりました。今までは『ロック・マガジン』の一読者だったのが大きく変わりました。つまり阿木さんはお客さんとなったわけですね。

○1982年ですか。僕との関わりがないわけだ。それに『ロック・マガジン』も大きく変わるよね。

●『ロック・マガジン』(1982年3月)は蘒原敏訓さんが表紙を描いて再び月刊誌に戻ります。時代的にはニュー・ウェイヴがファッション化してオシャレなものになっていました。この時期は最低でも1万部刷ってて一番売れていたらしいです。DCブランドの服に音楽はカルチャー・クラブやABC、オシャレなカフェ・バー・ミュージック的なものです。レーベルでいうとクレプスキュールやチェリーレッドかな。

○個人的にはその頃から新しい音楽は聴かなくなった。情報処理関連の仕事に埋没していたな。

●月刊のまま1983年11月の60号でまたA4サイズ左開きに変わりました。この時から阿木さんが徐々に誌面レイアウトをしなくなり、執筆量も大きく減りました。実は既に終刊を考え、別の展開を計画していたらしく1984年4月の65号以降はほとんどノータッチ。編集は田中浩一さん、森山雅夫さん、中西信一さん、能勢伊勢雄さん、西尾友里さん達に委ねられるようになりました。読んでいてもあれ?どうしたんだ?ていう感じでした。

○先ほどの東瀬戸くんが影響を受けた新しい音楽動向はどうだったの?

●ニュー・ウェイヴのモード化が行き詰って新しい流れは現れてこなかった。まあ、ヒップホップとシンセ・ポップ、ポスト・インダストリアル的なものは出てきましたけどね。デジタル機材の進化、コンピュータとサンプラーで音色が変わったというのは重要だったかな。エレクトロ化したニュー・オーダーの『ブルー・マンデイ』、トレヴァー・ホーンのZTTとアート・オブ・ノイズとかね。SPKがダンサブルに変身したり、クレプスキュール傘下のL.A.Y.L.A.Hがカレント93、コイル、ナース・ウイズ・ウーンド周辺をリリースし始めたことも興味深かった。

そして、『ロック・マガジン』はロック号、69号(1984年8月)で終刊します。

《『ロック・マガジン』終刊と『EGO』の発刊》

○その後は『EGO』(1985年8月)ですね。エゴイストとはドイツの思想家マックス・シュティルナーの唯一者から来ていると思うんだけど、個人主義そのままの誌名で阿木さんらしい。

●そう、阿木さんは西宮の愛宕山に引っ越して『EGO』ですね。『イコノスタシス』(1985年9月)も出版されました。なぜ西宮に引っ越したのかは分からないけど、門戸厄神の駅からバスに乗って十数分。結構な距離がある山のふもとの一軒家だった。阿木さんはいつもバスじゃなくてタクシーでした(笑)。

○分かるよ、新幹線でもグリーン車にしか乗らない人だったもの(笑)。

●愛宕山は駅から遠いちょっと不便な所だったので、「新譜を持ってきてくれ」と電話がかかってきてよく家まで配達に行きました。ちょうど近くに僕の兄が住んでいましたしね。

で、なぜ晩年まで阿木さんと何故ずっと付き合えてたかというと、単純にレコード屋だったからですよ(笑)。普通は阿木さんと会いたくなければ距離を置いて避ければ済むんですが、向こうからレコード買いにやってくるしね、逃れられない(笑)。

○そういう関係もあったからかもしれないけど、東瀬戸君は『EGO』にも文章を書いているよね。

●家にはよく行ったけど編集に直接関わったりはしてないですよ。『EGO』のデザインとレイアウトは全部阿木さんが一人で部屋にこもってやってました。写植ではなくてワープロで打ち出した文章と暗室で現像した写真の切り貼りです。1986年10月07号でメールアートの特集をした際には、西宮に住んでいた「具体美術協会」の嶋本昭三さんや秋田昌美さんが寄稿してます。秋田さんは1984年から『ロック・マガジン』に度々書いてますが、実際に阿木さんとはメルツバウがzero-gaugeで演奏する2016年まで一度も会ったことがなかった。

○『EGO』創刊号の特集はポスト・インダストリアルでしたね。2号はカセットだった。イイダ・ミツヒロ君のB・C・レモンズとかが入っていました。写植からワープロになったり編集の自由度も格段に高くなった時代ですね。

●2号ではLPコーナーやカンテ・グランテに出入りしてたミュージシャン達に連絡して協力はしました。バブル期直前で西宮の家の家賃は月30万だったし、どこからそんなお金が出てくるんだろうと思ってました(笑)。

○資金はユキさんかな(笑)。ユキさんは?

●心斎橋から西宮の家まで電車とタクシーでご飯を届けに通ってましたよ。当時、阿木さんは編集を手伝ってた何人かの女の子と付き合ってました。高校を出たばかりの子もいたかな。阿木さんのところにいた女の子たちの顔は忘れても、ユキさんがずっと食料やなんかを阿木さんに届けていた姿は忘れられないですよ。晩年までずっとそれは変わらなかったからね。

○僕の頃も同じ。パームスにいた時も可愛い子がいたら「ユキちゃん、声かけてきて」って言って、ユキさんは話しかけてたもんなあ。食事や生活物資も運んでいたし。そこは変わらなかったんやね。

《『EGO』の終刊とノイ・プロダクトの発足とシャールプラッテン・ノイ》

○話が少し前後するけど、1981年の終わり辺りから『ロック・マガジン』で「レコード・ギャラリー」とかあったよね。あの辺りはレコード屋に務める前でしょ。

●よく買いに行きましたよ。よその輸入レコード屋よりも安かったから。四ツ橋の編集室内で澁谷守君が編集作業しながら販売してた。1981年のヨーロッパ取材で知り合ったカルメン・クヌーベルの店やソルディテ・サンチマンタル、クレプスキュール、ラフ・トレードから直接輸入してましたね。ディー・クルップスなんか大量に仕入れて販売してた。

その数年後に新星堂がクレプスキュールと契約して日本配給するようになるんですが、元々はクレプスキュールの設立者アニーク・オノレと知り合いだった羽田明子さんが『ロック・マガジン』で紹介したのが最初です。WAVEがアタタックと契約するのが1984年かな。阿木さんは「僕が最初に見つけてきたものを後で全部大手が持っていくんだよ」と文句いってましたけどね(笑)。でも阿木さんは一般に広まる頃に、もう別のところへ行っている。新しいものに反応するセンスと速度は常にあったから早いのは早い(笑)。

○その頃は、「レコード・ギャラリー」はあったけどレコード屋さんではなかったんですね。

で話を戻すと、『EGO』の終刊が1987年9月です。

●ここで西宮から大阪に帰るんです。そのタイミングで西尾友里さんが阿木さんを顧問に会社を作るということになった。それがノイ・プロダクトです。社長は西尾さん。

阿木さんからノイ・プロダクトの中でレコード屋をやるから来ないかという誘いがあって、LPコーナーで務めて5年、自分で独立してやってみたいという気持ちがあった。事務所はアメリカ村の御津八幡宮の横にでした。

でもこれまで阿木さんの行動パターンを散々見ているので、西尾さんには「阿木さんを直接こちらに来させないでくださいね」とお願いしてから引き受けることにしました。

ノイ・プロダクトのレコード屋部門は仕切るということで、仕入れも必要になりますから300万くらいは出資もしました。

○自己資金を出したわけですね。

●それで輸入盤のルートを引いて仕入れも始めるわけです。事務所では復刊『ロック・マガジン』(1988年2月)の編集も始まっていて、こっちが仕入れた商品を阿木さんがどんどん持っていくんですよ(笑)。僕のお金で店のために仕入れてる商品なのに(笑)。利益率の低い新譜だけでやっていくのは難しいから、中古盤も扱って、阿木さんのレコード・コレクションをライブラリーにして年会費を取って生かすという計画も立てたけど、それも阿木さんに反対されて頓挫した。まあ、こうなるだろうことは予想できていたので最初から西尾さんに念を押してたわけだけど、結局、防波堤にはならなかったです。

ノイ・プロダクトは出版やレーベル運営とか、複数の事業を計画していて、経理担当や営業も含めて西尾さんが用意したスタッフが7-8人いました。でも、まだ何の形にもなってないのに経理や営業なんて必要ないと思ってました。

○東瀬戸君としては、シャールプラッテン・ノイというレコード屋をちゃんと運営しようとしてた訳ですね、当たり前だけど。

●阿木さんは完全に自分の店だと思っていたからね(笑)。

整理すると1987年夏にLPコーナーをやめて、秋から仕入れなど店の準備をしていました。その間にノイ・プロダクトではPBC(Perfect Body Control)のレコードを作っていたり、裸のラリーズのレコーディングの話も併行してやっていたし。PBCは3000枚プレスしたのかな。

○むちゃやね(笑)。3000枚。

●そんなに売れるわけない(笑)。止めたんやけどね。だってVanityでも300とか500枚ですからね。結局西尾さんは3000枚プレスして、12月28日に心斎橋ミューズ・ホールのレコ発ライブも入れてました。PBCだけでは客が集まらないので、町田町臓、ボアダムス、オフマスク00、D’f(ウルフルケイスケ在籍)、ロリポップ・ソニック(小山田圭吾在籍)なんかを呼んで、ライブ当日は司会進行もやりました。

○客の入りとかはどうだったの?

●それなりのメンバーを集めたので結構入ったと思います。

○その後シャールプラッテン・ノイはどうなったの?

●1987年12月24日にオープンしましたが、開店10日前に阿木さんと喧嘩して、これ以上ここで仕事するのは無理だとなっていたんです。阿木さんに「店で仕入れてるレコードを勝手に持っていってもらうと困る」と苦言したら「おまえは、俺が引き抜いたんじゃないか!」って逆切れされて灰皿で殴られました。もう一つ、店のスタッフとして僕の補佐をしてくれた女の子に本の編集を手伝わせて、その挙句に彼女を足蹴りして殴ったことも許せなかった。激しやすい人なのはわかってたけど、これはもうダメだと。だから「ここまで準備はしたので店のオープンまで責任を持ってやるけれど辞めます」と。オープンさせて、28日のライヴをやってから撤退しました。

○その後は?

●シャールプラッテン・ノイで仕入れたレコードはそのまま置いてきて、西尾さんに渡したということになった。店はオープンできているしね。出資したお金は西尾さんから後で返していただきました。僕は、あまり間を置かずforever recordsに入って今に至るということです。僕が離れた後は阿木さんと一緒に住んでたミカさんが、シャールプラッテン・ノイを続けていました。その後のM2、Cafe Blueも彼女が表に立って運営してますよ。

○既に復刊した『ロック・マガジン』(1988年6月)も終わってたし、阿木さんは何をしてたんだろう。

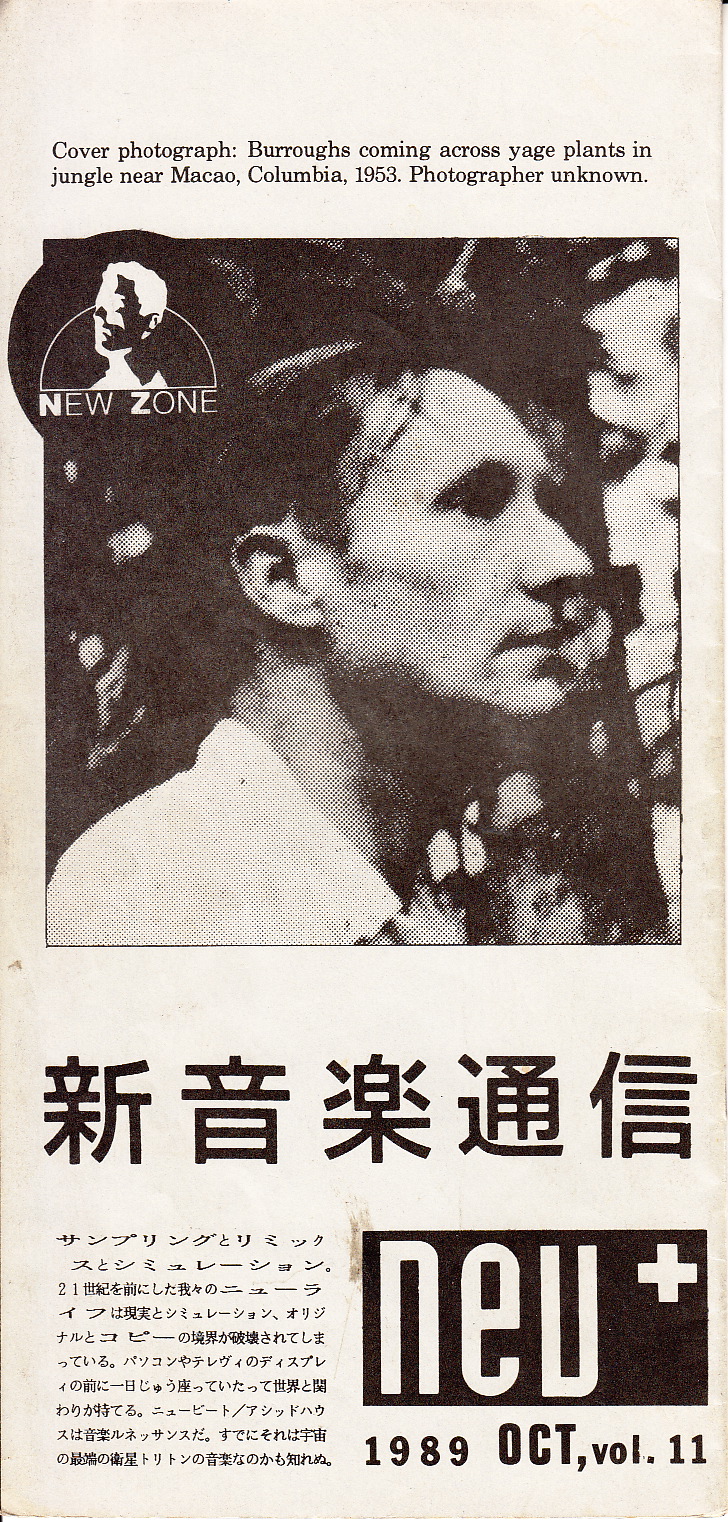

●『ノイ通信』ですね。これは店で無料配布していた新譜紹介のカタログです。レイアウトも含めすべて一人で作っていました。これらは阿木さんらしいセンスの良さがありますよ。

○シャールプラッテン・ノイの経営はどうだったんだろう。

●そこそこ売れていたと思いますよ。ただ自分の分も余分に仕入れているし、買い方が尋常じゃなかった(笑)。88年の暮れだったか、僕が引いた仕入先から「阿木さんがお金を払ってくれない。何とかしてくれ」と電話があって。やっぱりなあと思いましたね。

○1988年辺り音楽の流れはどうだったんだろう。

●シャールプラッテン・ノイ開店の頃から、大きく変化してきました。EBM(エレクトロニック・ボディ・ミュージック)とハウス・ミュージックが出てきた。EBMまでは、まだロックやパンクの続きのイメージがあったけど、ハウスになるとロックとは切れてると思いましたね。

○ハウスってニューヨークのパラダイス・ガラージとかシカゴのウエアハウスとか?

●その辺りのゲイ・ディスコから派生した王道ハウスは既にあったけど日本ではほとんど知られてなくて、イギリス経由で少しづつレコードや情報が入ってきた。主にアシッド・ハウスですね。サイキックTVがいきなりアシッド・ハウスに変わるわけだから。イギリス経由のアシッド・ハウスはサイケデリック・ロックやインダストリアルの変形という要素もあった。でも、当時はちゃんと理解出来ていなかったと思います。

個人的には、カレント93、ナース・ウィズ・ウーンドなんかのインダストリアルと併行してソニック・ユースやプッシー・ガロア、バットホール・サーファーズ、グランジの先駆けになるロックを聴いていました。

○ソニック・ユースとかになるとアメリカのバンドですよね。

●ザ・スミスが最後くらいでイギリスのニュー・ウェイヴがつまらなくなってきたしね。テクノという言葉はあったけど、デトロイト・テクノなんかもまだこれからという感じ。ソニック・ユースもアメリカでは売れずにイギリスのブラスト・ファーストやドイツのツェンゾア経由で知られるようになった。ブラスト・ファーストの大元はミュートなんですよね。パンクも、ハウスも日本に入ってきた時は、本国アメリカからじゃなくてイギリス、ヨーロッパ経由です。

《シャールプラッテン・ノイの閉店と『E』出版とM2のオープン》

○その頃の阿木さんは?

●ロック的なものはもういいという感じでしたね。これからはハウスとテクノだ、ということで『E』(1990年8月)ですね。M2のオープンが90年10月なので、シャールプラッテン・ノイはこの時に閉店してたんじゃなかったかな。

○ところでノイ・プロダクトは?

●もう僕がシャールプラッテン・ノイをやらないとなった段階でほぼ解体。後は清算する方向ですよね。『E』の発行はノイ・プロダクトとなっているけど、実体は既になかったんです。僕が離れた時に他のスタッフもいなくなって後は西尾さんに出資したお金を返してもらって終了です。

○シャールプラッテン・ノイ自体はやっていたんだよね。

●1987年末から1990年まで店は続いてました。シカゴのワックス・トラックスとベルギーのプレイ・イット・アゲイン・サムのEBM辺りから始まって、ニュー・ビート、アシッド・ハウスとレイヴ系、The KLF、808ステイトなんかに流れていった時代です。そして阿木さんは、M2をオープンさせて、その辺りの音源を中心にDJを始めることになるわけです。地下がダンスルームで1階がチル・ルームでした。内部の施工は中西信一くんが中心になってやってましたね。

○この時期から0gに続くクラブへとシフトするよね。僕はM2は行ったことなかったけど、中西君が工事をやったって聞きました。彼は電気工事屋でしたから。

●M2をやるときも資金がないから、関わるみんなに作業させてましたね。その部分もずっと一緒でしょ(笑)。

○平野君の話でも内装工事などやったことがないのに、自分たちでやったって言ってた。

●シャールプラッテン・ノイの時も同じでしたよ。集まった連中がレコード棚を作ったり、壁を白く塗ったりしてました。

○結局、全部無償ですよね(笑)。

●そうですよ。阿木さんは「何もないところからみんなで作り上げるんだ」と言ってたけど、タダ働きですから。シャールプラッテン・ノイにしても、『ノイ通信』を発行して面白いレコードを販売しているんだけど、仕入先に支払いしていないとか。そりゃ続けられないですよ。仕入れ先への返済については、どうなったかは聞いていませんけどね。

○M2とはどんな店だったんだろう。扱っていた音楽は、やっぱりEBMとかハウス?

●場所は島之内の川沿いにありました。音楽はブリープ・ハウスやアンビエント・ハウスへ移っていました。藤本由紀夫さんたちと一緒に行ったのが最初かな。ウィリアム・バロウズとブライオン・ガイシンのドリーム・マシーンの紙製レプリカとロシア構成主義のロトチェンコの家具を模した鉄のテーブル・セットがあった。そのテーブル・セットは今もzero-gaugeで使ってますよ。

僕はforevereで普通にロックもインダストリアルも売ってたけど、阿木さんは既にそういった音楽は否定してました。

○この90年代に入った頃には、東瀬戸君と阿木さんは頻繁に会うということはなかったんですね。

●その頃は大阪にWAVEが出店してきて、阿木さんは主にそこでレコードを買っていたので、うちの店に来ることもほぼなかった。こちらもシャールプラッテン・ノイのことがあったので横目では見てはいるけど積極的に近づかなかったですね。

たまにM2に行くと石野卓球君が遊びに来ていたりね、彼もニュー・ウェイヴ時代の『ロック・マガジン』の読者でしたから。ドミューンの宇川直弘君も『E』に衝撃を受けたって言ってますね。『E』のレコード・レビューは12インチ・シングルのレーベル部分がアップじゃなくて、白と黒の無地ジャケット写真が並んでいるページがあってびっくりしました(笑)。

○『E』は椹木野衣さんや武邑光裕さんが関わったりしているから、その辺りでも衝撃受けたんだろうな。

●M2の後の店Cafe BlueではSYMPATHY NERVOUSの新沼好文さんやBGMの白石隆之君が来たときには見に行きましたよ。ちょうど僕はパナソニックのPAL方式ビデオ・デッキ(※)を購入したので、PALしか出ていなかったテクノ方面のCGをNTSC方式に変換して持っていたり、その程度の協力はしていました。

※1967年に西ドイツを中心にヨーロッパ各国などで使用されていた地上アナログ放送で使われたテレビジョン方式。日本やアメリカが採用していたNTSC方式では再生できなかった。

○1993年にM2からCafe Blueに変わっているんだね。経緯とかは?

●M2は家賃滞納で出ていかざるを得なくなったと聞いてます。借金も凄かったらしく、取り立てに来たヤクザを追い返したとか、自慢げに話してたけど、まあ誉められません(笑)。

○その当時、阿木さんは外部発信してないでしょ。ブログもないし。

●M2初期のフライヤーには『ノイ通信』の続きみたいな部分が少しありましたが、外向けにはほとんど発信してない。店の中で完結してた感じです。WARPやR&Sといったテクノ、Mo’ Waxとトリップホップ、アブストラクトの時代かな。当時のドラムンベースについてもレコードはけっこう買ってはいたんだけど、何故かほとんど語っていないんですね。

《『infra』の発刊と「Jazz的なるもの」へ》

○『infra』が1999年に発刊ですね。

●1990年代は、本も作ってないし、『ノイ通信』みたいなものもないし、ひたすら店でDJをやっていたという印象です。この当時のことを本人に聞いたら、「家でゲームをやってた」って言ってました(笑)。確か一時期帝塚山(大阪の郊外)に住んでたと思います。いづれにしても一番よくわからない時期です。

で、1999年に『infra』が出てまた驚かされました。今度はクラブ・ジャズでしたから。シャールプラッテン・ノイの頃のアシッド・ハウスに対抗して出てきたアシッド・ジャズに関しては否定的だったのに。

○!K7とかCompostとかG Stoneとかドイツやオーストリアのクラブ・ジャズ系のレーベルがあったよね。

●最初はフューチャー・ジャズでまだテクノ的な要素があった。でも阿木さんはその後スタンダードなジャズ、ブルーノートなんかに手を伸ばしました。それは意外でしたね。ジャズの中古盤ならうちにもあるから、また阿木さんがお客として来るようになったんです。

○不思議な縁ですね(笑)。

●クラブ・ジャズが打ち込み系のフューチャー・ジャズから生バンド的なものに移行して、DJ視点で60年代、70年代ジャズの再発が盛んに行われるようになっていました。阿木さん自身も「今まで中古レコードや過去の再発レコードを買うようなことは全くなかった」といっているので、すごく奇妙な感じでしたよ。で、そうなると、今度はテクノを否定しはじめた(笑)。

パンクの時はプログレ否定、テクノの時はロック否定と同じ流れです。でも、はっきりと「Jazz」じゃないんですよね。ずっと「Jazz的なるもの」って言い続けてたでしょ。なんか歯切れが悪くて、もやっとしてる(笑)。

○阿木さんと2000年くらいに岡山ペパーランドで再会しているんだけど、当時はトランスとかを聴いていたら、「こんなものを聴いているのか」ってボロクソに言ってましたね(笑)。

●ゴアでも、ジャーマンでも、トランスはけちょんけちょんでしょ。もちろん、トランスも出始めの頃には買ってたし、DJでも使ってたけど、認めていませんでしたね。

○ガバ(ロッテルダム・ハードコア)やDHR(Digital Hardcore Recordings)とかも?

●ガバはM2末期には派手にかけてましたが、すぐに単なるバカ騒ぎになっていくのが嫌で止めたみたいです。藤本由紀夫さんに「阿木さんが“これからはポインが流行る”と言うんですが、それは何でしょうか?」とたずねられて、最初は判らなかったけど、しばらくしてロッテルダムの”Poing”だと気付きました。

○1990年代に出てきたラスター・ノートンやオウテカなどの音響系は?

その後のremodelに繋がる動きではあるよね。

●僕は面白いと思って聴いていたけど、その辺りすら否定的でしたね。オウテカはワープ初期には支持してました。ラスター・ノートンやmegoが台頭してきた頃に阿木さんは渋めのジャズに入れ込んでるから「何でそんなものを聴いているんだ」って言ってました。『ロック・マガジン』時代にソフト・マシーンなんかのUKジャズロックやECMなんかは特集してたから、ヨーロピアン・ジャズはわかるんだけど、阿木さんはジャズ・ファンク、フュージョン、イージー・リスニング・ジャズ、ウエストコースト・ジャズ、スウィングまで買ってた。まあ、2000年頃の空気感では、そういったジャズすら新鮮に聴こえたのも事実なんですけどね。時代がぐるっと回ってこれもありかなという感じは確かにあった。

○そうだったんですね。

●だからあの時代、2000年から2010年のモード・ミュージックとして「Jazz的なるもの」は正解だったのかなとは思います。でも、後に「あの10年は無駄だった」と言うんですけどね(笑)。2010年以降はジャズのことなんか無かったかのようにラスター・ノートンやモダーン・ラヴ、ニュー・インダストリアル系、阿木さんがいうところの「尖端音楽」に移っていきました。

《jazz cafe〈nu things〉→ jaz’room nu things → nu things JAJOUKA → nu thingsへの変遷》

○その後、nu thingsからの時代はどうだったの?東瀬戸君としては何か協力したの?

●nu thingsは、湊町→本町→心斎橋アメリカ村→阿波座と複数回移転してますね。いや本町で2回移転しているかな。湊町nu thingsでは能勢伊勢雄さんや森山雅夫さんなど『ロック・マガジン』関係者を集めてトークショーをやったり、本町では阿木さんに依頼されてロック史のレクチャーを5~6回やりました。アメリカ村で鈴木昭男さん、阿波座でMiki Yuiさんのライブのブッキングもしました。

○2003年に0gの平野君が阿木さんと出会っているから、その辺りは間近でみているんだよね。

●2010年アメリカ村の時には中村泰之さんが登場ですね。初めて中村さんと会ったときは阿木さんから紹介されました。

◆◆◆◆◆◆◆ Part 2に続く ◆◆◆◆◆◆◆

タイトル:AGI

監修:中村 泰之

著:嘉ノ海 幹彦、椹木 野衣、平山 悠

価格:¥4,950(税込)

ISBN:978-4-86400-041-3

発売日:2022 年2 月28 日

版型:B5(257×182×54mm)

『AGI』『rock magazine 復刻版』2 分冊

ページ数:本文208+592 ページ 計800 ページ

BOX 仕様 : 2 冊の本とCD4 枚は豪華ボックス(266×191×54mm) に封入

製本:並製

初版特典:CD4 枚組

発行元:きょうレコーズ

発売元:株式会社スタジオワープ

Amazon https://amzn.to/3Ai9xte

商品詳細情報

『AGI』本文見本

『rock magazine 復刻版』 本文見本

『阿木譲『阿木譲の光と影」シリーズ 第四弾 Junya Hiranoインタビュー

『復活祭の果てに』

第四弾は、environment 0g [zero-gauge] エンヴァイロメント ゼロジー [ゼロゲージ] でスタッフとして、長年にわたり阿木譲をサポートし、現在はオーナーとして活動している平野隼也。彼は、場所=現場を仕切り、remodelの再始動を果たし、次々と音源をリリースしている。今回のテーマである「阿木譲の光と影」を語るには一番ふさわしい存在だ。阿木譲が亡くなった当日の経験を、後日自身の言葉で書いていた。

=====================================================================================

2020年2月11日 平野隼也 記

13:45

阿木さんが風呂に入られへんから体を拭いて欲しいということで自宅に呼ばれ、風呂場で体を拭く。その途中までは呼びかけても呻き声の様な返事があった。

体を拭き終わり両脇を抱えベッドへ戻る時、浴槽へ風呂場の扉に足をぶつけてしまい「すみません!」と言うが反応なし。

ベッドへ仰向けに寝かせたら目を見開いて口を開けっ放しになっていたので「あ…死んだ………..」って心の中で呟く。

そして心臓マッサージ開始。

16:15

そばにいたゆきさんに「阿木さん死んだ!救急車呼んで!」と怒鳴るが、ゆきさんはテンパってただただ狼狽えるばかりでどうにもならんので心臓マッサージしながら119番へ電話。

焦る自分と、それを俯瞰して見る「セカンド自分」の存在を認識した。

=====================================================================================

平野君は、このように阿木さんが亡くなった様子を客観的に描写している。2003年の阿木さんとの出会いから2018年の15年間にわたって雨宮ユキさん以外に身近で見ていた人物は彼しかいない。そんな平野君に阿木譲の晩年の姿や今後の0gやremodelについても話を聞きたいと思った。さあ、インタビューをはじめよう。途中から中村泰之さんにも加わっていただいた。(嘉ノ海)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Junya Hirano(平野隼也)、environment 0g [zero-gauge]、remodelについては、こちらにアクセスしていただきたい。

https://twitter.com/environment_0g

https://nuthings.wordpress.com/

http://studiowarp.jp/remodel/

https://twitter.com/remodel_japan

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

《音楽との出会い》

○よろしくお願いします。今回は「阿木譲の光と影」というテーマで話を聞いているんだけど、平野君の場合には、私生活も含めて一番深い関係があったでしょ。だから、今まで話を聞いてきた他のミュージシャンと全く違うスタンスなんで色々話を聞きたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

●よろしくお願いします。

○平野隼也とはどのような人物かということから聞きたいです。まず音楽との出会いは?

学生の頃から楽器とか?

●いや楽器は一切出来ないです。聴くだけでした。

阿木さんと出会った頃は、エレクトリックマイルス、松浦亜弥、ブランキー・ジェット・シティとかJON(犬)&ウツノミア(宇都宮泰) とかボアダムズ、小杉武久、池田亮司などです。他には雑多に聴いてましたね。The Jam、ポール・ウェラーから入ってニール・ヤング、ザ・バンド、エイフェックス・ツイン、スクエアプッシャーとか。

○ジャンル的にはバラバラだね(笑)。でも比較的ライブ感のあるバンドが多い。

●基本的にロック好きでしたからね。2003年に阿木さんと出会っているんですが、ロックも好きだしクラブも行ってたし。ゴアトランスやブレイクコアなどのパーティーでROCKETS、ベイサイドジェニーへも行ってました。

○トランス・ミュージックが好きだったので、ベイサイドジェニー、Zepp大阪とかよく行った。DJ TSUYOSHIのTOKIO DROMEとか阿蘇山のレイヴ・パーティ(VOLCANO)に行ったり、四国や中国山脈の中でのレイヴに行ったこともあります。ゴア・ギルが京都に来たときには山中でのレイヴを体験したりね。結構はまっていた時期があった。

●あの時は面白かったですよね。2000年前後だと思います。

○TIP(The Infinity Project)のラジャ・ラムが来日した時もベイサイドジェニーで見ました。僕の話はともかく(笑)。阿木さんとは2003年に出会っているのですね。

=====================================================================================

[創刊誌等]

『ロック・マガジン』1976年~1984年、1988年(復刊)

『fashion』1980年

『EGO』1985年~1987年

『イコノスタシス』1984年

『E』1990年

『infra』1999年~2001年

『BIT』2002年

[前史]

1990▼〈M2(Mathematic Modern)〉

1993▼〈cafe blue〉をオープン

2001▼8月 レーベル〈personnages recordings〉を立ち上げ、辰巳哲也『Aspects from Both Sides』リリース

[nu things時代]

2003▼3月 辰巳哲也『Reflection and Integration』リリース

▼7月12日 大阪市の湊町にjazz cafe〈nu things〉をプレ・オープン

=====================================================================================

《阿木譲との出会い》

●ちょうどjazzの頃ですね。このころはエレクトリック期のマイルス・デイビスを聴いていました。ジョン・ゾーンから入ってマイルスとか菊地成孔の「DATE COURSE PENTAGON ROYAL GARDEN」がROVOとのスプリットCDをリリースした時期だったと思います。

○初めて会ったのは「jazz cafe〈nu things〉」で?

●そうですね、当時よく遊んでいた友達の奥山君がjazz cafe〈nu things〉のすぐ近くに住んでたんでね。1Fに前面ガラス張りで、中は白の壁(今の0gのような)で近くを自転車で通る度になんやろ、と思ってた。いつも閉まっているんだけど、たまたま通りかかったら雨宮ユキさんが店の前にいて声を掛けられました。で、音楽が好きなことなどを話していたら「今週末に阿木譲というすごい人がDJするから遊びにおいで」と誘われて奥山君と行くことなった。その時に阿木さんと会いました。

○初対面の印象は? また阿木さんのDJはどうだったの?

●DJはかっこよかったです(笑)。COMPOSTとかのフューチャー JAZZとか!K7とかの頃でしたね。終わってからユキさんに紹介されて話をしました。第一印象はいいおっちゃんでしたね(笑)。話も面白かったし音楽も聴いたことのないかっこいいものだったし、それからはイベントがある度に行きました。

その年の秋に3週間くらいヨーロッパに行ったんですけど、帰ってきてから土産をもって〈nu things〉へ行きました。後日奥山君にユキさんから店のスタッフをやらないかと誘いがあったよ、と聞きました。おもろそうやからやろか、という軽いノリで付き合いが始まりました。

○スタッフとしては店の運営とか機材の搬送とかだよね。その時のバイト代とかは?

●もちろん、ないっすね(笑)。でもその時は店でがっつり働いていたわけでもないし、イベントも頻繁にやってるハコでもなかったし。JAZZというコンセプトでやっているから、週一阿木さんのDJとたまにライブをやってくれる人がいてという感じでした。

○どんな感じの場所?ライブもやっているけどお酒も飲めてというカフェバーみたいな感じ?

平野君はその時から週何回か通っていたんだよね?

●はい。カフェーバーみたいな感じです。今でも跡地がありますよ。まあ、家からだったり、奥山君ちに泊めてもらったりして通っていました。

○新譜が出たら店で聴くこともできるし、阿木さんの話も聞けたりということですね。でもjazz cafe〈nu things〉は2004年5月には閉店してるから、期間的には1年だよね。なぜ閉店?

●2Fの店の人と騒音問題で、裁判になってたんですよ。

=====================================================================================

2004▼1月10日 <jazz cafe〈nu things〉〉正式オープン

▼5月8日 <jazz cafe <nu things>〉同じビルの住人からの騒音苦情に耐えかねたため、一時閉店

▼8月8日 南本町で<jaz’room nu things>を再オープン

====================================================================================

○当時のことを岡山ペパーランドの能勢伊勢雄さんに聞いたことがあるんだけど、ビルの1階で外が見えるガラス張りの店だよね。外に音が漏れるし、とてもライブハウスとはいえない造りなんでしょ。

●ライブハウスとは全く違いますね(笑)。ホンマにガラス張りですからね(笑)。一応地下もスペースがあったんですけど、プレ・オープンの時にはイベントをやってたみたいなんです。でも僕は入ったことはないです。

○それで閉店時の裁判はどうなった?

●もうどっちが訴えたのかも憶えてないですね。でも出頭書とか来てたし裁判はやりましたよ。

○結局その後、店は続けられなくて移転するんだよね。そこが<jaz’room nu things>だったんだけど、どうだったの?音は出せた?

●いやあ、そこも同じような感じだったので、音を出せる環境ではなかったです。普通のオフィス・ビルの地下1階で、1階に大家がいて普通に6時までは仕事をしてましたね。ライブやる日も基本的にリハは6時からという感じでした。スタートが遅いのでオールナイトもやってました。

○平野君がヨーロッパに行った2003年頃は、ドイツのCOMPOSTとかNu Jazzの流れでウィーンとかでもライブ演奏をそのままレコーディングしたり、トランス系でもTsuyoshi SuzukiのTokio Dromeとか音響的にそれまでもモノとは根本的に違う音になってきているよね。PAという概念が変わった時期ですね。前段としては90年代にはJUNO REACTORがNovaMute Recordsからリリースしたり、キリング・ジョークのYouthがDragonfly Recordsを立ち上げたり、世界的に大きな流れになってきた。単に爆音というだけではなく身体全体も響くようになって、音響ということばが実態を伴ってきたそんな時期だったよね。

そんな時代に、移転するのは仕方がないかも知れないけど、阿木さんは、なぜガラス張りの店とかだと音を出せないし、トラブルとか起こるのもわかっているのに、その店を選んだんだろう。周りから「もう少し音を下げて」といわれるとわざと音量を上げるような人でしょ(笑)。

《<jaz’room nu things〉での悲惨な生活》

●そうですね。すみませんといえば納まるのに、くってかかってましたからね(笑)。僕は<jaz’room nu things〉に移転したときには、正直関わりたくなかったですね。オープンする前の内装とかの工事は、真夏に自分らでやってたんですよ。8月8日にオープンしているんで、それまで工事しててね。正直にいうと、その前に自分らが工事費用を工面してました。阿木さんもユキさんも僕も奥山君も出していたんですよ。しかも工事とかもやったことがないんでやり方もわからないし、進捗も遅くなるしね。しかも寝る時間もなく体を動かしっぱなしで、おまけに地下だったんで日の光を浴びない日もありました。だからマジで気が狂いそうでした。そんな作業が続いたんで僕も奥山君もおかしくなっていったんです。ある日夜中に作業をしていた時に、事故って3週間入院しました(笑)。未だに骨折した傷あとが残ってますよ。こんなこともあったんでマジでやりたくなかったです。で、そんな状態でも退院してから半ばムリしながら復帰しました。

○エッ、なんで?そこまでの状態で、もういいってならなかったの?普通は逃げるよね。

●その時には、だたの洗脳状態にあったんでしょうね(笑)。

△その資金って総額いくら集めたの?

●みんながいくら出したのかは、分からないですね。僕はレコードとか全部売って10-20万くらいをつくり残りは70-80万くらいですかね。その後店の運営で金が必要になって追加で借りました。だから全部で120万とかかな。

△けっこうきつかったね。日々の運転資金も自分達で用立てる月もあったんやね。

●奥山君も同じく用立ててましたね。で、奥山君はバンドやってたんでライブハウスのことを少しは知っていたんですけど、僕はそれまでは全く知らなかったですからね。もちろん見に行ったことはあるけど、運営に関しては全く知らない。

元々音楽の専門学校に行ってたんですけど、PA学科じゃなくてラジオ番組制作学科だったんです。でも店ではPAとかやってました。ミキサーの使い方が少し分かる程度で基本的なことは出来てなくて、評判は悪かったです。

○でもライブハウスなんで、売り上げもあるでしょ。

●もちろん、定期的にはライブやってましたよ。でも店の売り上げだけでは回らなかったですね。

△おそらく、阿木さんはお金を出していないなあ。平野君と奥山さんとで出してたんじゃない? それで足りなかったらユキさんが用立てるという感じじゃないの?

●いや、ユキさんが一番多く出してましたよ。しかもそれだけでなく、阿木さんの生活費も出してたし。難波時代は僕は出していないです、立替したりとかはありましたけど。

△さっきのスタッフになってバイト代は? というのは愚問やなあ(笑)。

●そうですよ(笑)。本当に(笑)。

△要するに無償で働いて、次の展開でお金を出したということやね。

●でも繰り返しになりますが、ユキさんが一番出しているのは間違いないです。ユキさんが業者にお金を払ったり、飯を食べさせてもらったりしてましたからね。

結局、店では家賃が何とかなるくらいの売り上げはあるんですけど、阿木さん、ユキさん、奥山君、僕といるわけじゃないですか。だから給与としてお金が入ってきたことはないですね。

○ライブのブッキングとかは?

●運営的には、奥山君が先々まで計画する能力があったので主にブッキングしてました。月に10本くらいとかやって、僕は4本くらいです。

△そんな感じで、店が回るような感じにはならなかったの?

●ならなかったですね。結局たまにライブをやって人が入った感じですかね。それに向こうから来るわけではないので自分たちでブッキングしてますから、収入の保障なんてないです。今の0gではやってないですけど当時はノルマ制で出演者にチケットを何枚と売ってもらっていたので予想は立ちやすかったですけどね。それでも足りなかったです。

で、早い段階で奥山君がメンタル面をやられて、やめたんです。ブッキングできる人間が抜けたんであとは悲惨でした。

そこでは6年やっているんですけど、最初の2年で奥山君が抜けたんです。だから残りの4年間は僕も出してたけど大半のお金はユキさんが出していた。

○というか、ユキさんはそのために他の仕事をしていたんだろうな。

●ユキさんは店だけじゃなくて、阿木さんの食費だけでも使ってましたからね。その上阿木さんからずっと文句を言い続けられるような状態でしたし。

============================================================

2010▼4月10日 心斎橋アメリカ村で<nu things JAJOUKA>として移転オープン。jazzの文字が消え去った

▼10月 スタジオワープから阿木さんへ仕事の依頼

2011▼2月 現代音楽からグリッチ、尖端音楽、アーカイヴを横断するレーベル〈remodel〉立ち上げ

▼2月16日 remodel01 V.A.『a sign paria – ozaka – kyoto』CD+DVD

▼11月18日 remodel02 V.A.「Prologue:Semantica Records Compilation」

▼8月 完成 リリースは2019.10.21 remodel 03 V.A.「Music」2CD BOX

remodel 04 V.A.「Vanity Tapes」6CD BOX

remodel 05 V.A.「Vanity BOX」11CD BOX

2012▼8月9日 remodel 06 Momus「in samoa」CD+DVD

2012▼3月3日 阿波座に「nu things」を移転

▼11月19日 ストーカー(銃刀法違反)で逮捕

2015 ▼1月 有料制 [ 0g – zero gauge ] web 立ち上げ http://www.zero-gauge.com/

▼3月15 南堀江に新店舗environment : 0g [zero-gauge] エンヴァイロメント:ゼロジー[ゼロゲージ] をプロデュース/オープン

▼8月15日入院 手術前

▼8月25日サイボーグ人間としてデビューする日 僅かな時間は神からもらったおまけのようなもの

▼8月28日退院

2016 ▼environment 0g ( zero-gauge ) にて毎月1度のBricolage

============================================================

《阿木譲の魅力》

△話を戻すと、阿木さんのどこに魅力を感じたの?何にはまったんだろう。

●初めて阿木さんのDJを見た時にかっこいいと思ったのと、話を聞いているうちにだんだんとはまっていきました。音楽だけだったら、そして客としていくだけだったらよかったんですけど(笑)。きっと若いときはモノを知らないので、極端なことをいう人は魅力的に感じたんですね。

△話を聞いていて、なぜそこまではまったんだろうと思って(笑)。

●そうですよね。新興宗教と一緒ですよ(笑)。

まず、自分の好きなものを否定される。かっこいいものはコレって新しい価値観を植えつける。マインドコントロールされていたんですよ。

△阿木さんに説得する力があったんやな。出会った頃ってマイルスを聴いていて、それに変わるものを提示できたんかな。

●その頃は専門学校を卒業してフリーターで、すし屋で働いていていたんです。俺これからどうなるんやろ、という漠然とした不安感がありました。そこにズバッと阿木さんが入ってきました。

△2003年で聴いていた音楽が池田亮司というのは早いよ。『matrix』が2001年だし。

●でも流行っていましたよ。グリッチとか。

△阿木さんは、池田亮司以上のものを提示してきた?

●クラブ・ミュージックがスタイリッシュでこんなにかっこいいものやとその時に思いました。それまではノイズとかメルツバウとかも聴いていたし、アングラな感じが好みでした。

当時はmegoからツジコノリコがリリースされたり、アメリカ村のタワーレコードの3Fの現代音楽のコーナーにずっといました。そこで池田亮司とか初めて聴いて衝撃を受けました。

△整理すると、阿木さんに関しては、まずDJする姿見てかっこいいなあと思って、終わった後話し始めて何回か会っているうちに引き込まれたっていう感じやな。それがあったから2004年は乗り切ったんやな。

●けど、ずっと嫌だと思ってましたよ。この時によくなかったのが自分もjazz cafe〈nu things〉に軽いノリで声を掛けられたので、軽く関わっていたんですけど、でも実態はそうじゃなかった。お手伝いのように関わっていたのにいつの間にか自分でお金を出すようになっていた。寝ずに仕事もやってボロカスに言われたりして、マジでずっと逃げ腰でしたね。今考えるとそれが良くなかったと思います。

△でも奥山さんが2年で抜けて、逃げ腰どころか自分に全部のしかかってきたわけでしょ。やらざるを得ない状況に追い込まれたって感じで。代わりの人はいなかった?

●代わりが入ったとしても、阿木さんはあんな感じなのでうまく行くわけもないし。もちろんライブハウスなので働きたいっていうスタッフ候補が何人も来るわけなんですよ。でも来ても抜けていくし。

だから仕事に対してもモチベーションが上がらない状態でした。やめたいと思って仕事をやっててもうまくいくわけないじゃないですか。ずっと正気じゃなかったと思います。

それで、ようやく正気を取り戻したのが、阿木さんがストーカー事件で捕まった時位からですからね(2012年)。その時から自分でも普通に阿木さんに言い返せるようになった。

○1年毎に聞いていこうかと思っていたけど、この激動の6年間の話はすごいなあ。

●えぐい話しか出てこないですよ。

△平野君にとって阿木さんはそれだけの魅力があったんやね。

●それって魅力というんですかね。マインド・コントロールですよ(笑)。僕もふわふわしてた時期だったし(笑)。

○逃げたいけど逃げられない。オウム真理教のようにマインド・コントロールされているような状態から脱却できたら、自ら何していたんだろうと思えるけど、その渦中にいた時には分からないのかも知れないね。好きでいるわけじゃないのに抜けられないというのは、こんな感覚かもしれない。

もう一度聞くけど、あの6年間の記憶の中で阿木さんからこんな話を聞いたとか、こんな姿を見て感銘を受けたとか阿木さんが書いた文章とか残っている?阿木さんってその頃何してた?週末にDJしたり、他には?

●たしか当時は雑誌『remix』に連載してましたね。他は外に発信するとしたらブログかな。

○この頃って雑誌も作ってないし、『BIT』にしたってカタログ本になってたし。それもなくなったら発信はブログだけ?

●そういえば今思い出しましたが、阿木さんがBlue Noteの音源でDJをやったときはめちゃかっこよかったですね。1500とか4000のhard bop期のジャズですね。<jaz’ room nu things〉後期から<nu things jajouka>の初期中期くらいですね。2009年から2011年くらいですかね。Club Jazzの頃と比べても断然hard bopやってた方がかっこよかった。

○「かっこよかった」というのも分かるけど、音楽は体験芸術やから、その音楽に出会ったら世界観が変わってしまうくらいの衝撃があるでしょ。阿木さんも新しい音楽に出会うことにより変わっていったと思っているんだけど、Jazzの時期が一番よくわからない。さっきもいったけど、僕はトランス・ミュージックとの出会いで世界観が変わったんだけどね。

●阿木さんはゴアトランスとかは全くないですよ。Rising Highとか初期トランスのレーベルはありましたけど、そこからブレイクビーツの方にいったんだと思います。その辺りは〈cafe blue〉(1993年)の頃ですね。

============================================================

『E』1990年

1990年に〈M2(Mathematic Modern)〉、1993年に〈cafe blue〉をオープン。

1999▼6月1日 『infra』創刊準備号刊行

============================================================

○2010年にオープンしたはライブハウスとしてはどうだったの?前のようにガラス張りとかではないでしょ。

●ガラス張りでしたが自分らで工事したのもあるし、心斎橋アメリカ村なので苦情は来なかったですね。結構音は出してました。でも今(0g)の方が出してますけどね。

○2010年になると平野君は阿木さんの右腕的なスタッフになっているわけでしょ。だってミュージシャンとの付き合いやブッキングとかもやっているわけだから。で、アメリカ村に移った経緯は?

●本町から移った経緯は、家賃滞納です(笑)。

○いつもの感じやなあ(笑)。で、の方は経営的にどうだったの?

●ダメですよ(笑)。地獄でした(笑)。タイミングが悪かったのいうのもあったんです。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の問題もあったんですよ。地震もあったしオールナイト営業ができなくなった。家賃も60万円ぐらいはしてたんで経営的にもひどかった。本町の時でも50万くらいだったのに。

○そんなに。さっきの話ではブッキングしたバンドにノルマがあったとしても結構難しいよね。

●でも場所はよかったです。キャパも余裕で100人は入るし広かったです。

○ちょうど、その頃は中村さんも登場してくるし、TOKUDA君とかAOE君とかも関わってくるよね。それまでと違って何か始まりそうな予感とかあったんじゃないの。

●TOKUDAさんは音源をMySpaceに上げていて阿木さんが見つけたんですよ。で、まず音楽的に変わりましたね。

時系列で整理すると、△僕と一緒にやるときには、Jazzは一切無しで。

○ここで今に繋がる流れになったんですね。中村さんとの出会いがその契機になったのは間違いないな。

でも阿木さんらしいといえば、そうですね。『ロック・マガジン』の変遷を見てても分かるけど、一気に変わっていますよね。

●店としては、今までJazzの付き合いもあったのでバンドのライブとかはあったんですけどね。阿木さんとしてはJazzはもうなかったですね。

△『a sign』をやるときには振り切ったよな。みんなにRaster-Notonみたいなことをやらしたんやからね。成功したものも違和感のある音源もあるけど、Jazzという記号をきっぱりと振り切ったタイミングやね。それに何か起こりそうな予感もあり、阿木さんも張り切ってたよね。

○そうなんですよね。きょうレコードにUPされている当時のブログを読んでも、阿木さんの期待感は半端じゃなかった。

この辺りを俯瞰すると、1995年以降でもレーベルでいうとStefan Betkeの~scapeとかAutechreでもMarkus PoppのOvalでもいいんだけど、ヨーロッパを中心に新しいエレクトリック・ミュージックが出てたわけでしょ。池田亮司とか面白いと感じたのもその頃だと思う。クラブ系でもモーリッツ・フォン・オズワルドのBASIC CHANNEL(1993年)もあの頃でしょ。単なるミニマル・テクノでもないしね。既にWARPが1992-94年に『Artificial Intelligence』をリリースしていたし、1993年にはPan Sonicが結成されているしね。

●Autechreの「CONFIELD」(2001年)なんかも超名盤だけど。逆に阿木さんは通ってないんですよね。Autechreのそれ以前の作品はもちろん持ってはいたんですが。

△だから2010年に全部持ってきたという感じやね。丸々ね。ここで気がついたのか。阿木さんにとっては全部が新譜だった。

○その頃のブログをみると、『ロック・マガジン』を再整理しているし、2010年に出会った新しい音源とインダストリアル・ミュージックやDAFやDie Kruppsとをもう一度つなげようとしているのがわかる。

△その辺りのズレが阿木さんをリスペクトできなくなった契機となっているのかな?

●それでも阿木さんのJazzはかっこいいと思ってました。当時表出してきたダブステップも少し聴いていたのですが、心に余裕がなくて自然と聴かなくなりました。レーベルでいうとHyperdub(2004年)とかアーティストでいうとBURIAL(2005年)とかね。

△僕と仕事をするタイミングで一気にという感じ。阿木さんはめちゃくちゃ燃えてたよなあ。またレコードもむちゃくちゃ買い始めたしね。その辺りの感じはブログからも感じられるよね。

○文章のタッチも熱が入っていると思った。平野君とか内部からはその頃の阿木さんとかどう見えていた?

●そんなことは全然感じなかったです(笑)。

△家賃の60万のプレッシャーが全部かかってたからね(笑)。且つPAのセッティング、当日のオペレーションまで何もかも平野君がやっているわけだから、あまりにも忙しすぎて憶えてないよな。

2004年の立ち上げ時とあまり変わってないくらい忙しかったから。△現場を滞りなくこなす、という以外のことは考えられなかったんだよね。海外から大物が来てたしね。

ペーター・ブロッツマンとか来たし、それなりに準備が大変やったでしょ。

この辺りは阿木さんとの関係はどうだった?

●ブロッツマンとか北欧ジャズのライブはマーク・ラパポートさん(音楽ライター、評論家、プロデューサー)がほとんど準備してくれていたので、意外に大変ではなかったです。まだ阿木さんとはどっぷりの関係でした。少し前から気持ち的に切れたりはありましたよ、でも面と向かってなにもいえなかったですね。

だから阿木さんからの洗脳から抜け出せたのは、2012年のストーカーで逮捕されたときくらいからでした。

△スタジオワープが阿木さんとの関係を解消して引き上げてからやなあ。

○当時中村さんとやってたremodelはどうなってたの?

●イベントはいろいろやってたけど、発展はしなかったですね。

△2012年8月にMomusの『in samoa』(remodel 06)をリリースしたけど、その3ヵ月後に逮捕されているからね。

○remodelの後のイベントは阿波座に移ってからですね(2012年3月)。阿波座はどんな場所?

●普通のマンションの地下一階ですね。家賃も25万くらいでしたから、前よりは安かったけど規模も小さくなりました。それでもうまくいかなかったですね。

ドリンクが足りなくてちゃんと出せなかったらイベントに支障があるじゃないですか。当時は売り上げの全額を阿木さんやユキさんに渡していたので自分で把握していなかったんですよね。だから店で本当に必要なものも買えないし、知らないところでお金が減っているので、やる気もだんだんなくなってくるし。店をするならお釣りを用意するとか必要な飲み物を仕入れるとかありますよね。でもキャッシャーはユキさんがやっていて、僕の手元には金がないんですよ。

今となっては完全に反面教師ですね。必要なものは多少無理してでも買うし。当時も必要なのはわかってたけど、何も出来なかったですね、金がなさ過ぎて。

《ストーカー事件以降》

○ストーカーでつかまった時は?

●ストーカーではなく銃刀法違反ですね。包丁を持っていったから。阿木さんには前日にもあれだけ「そんなものもって行ったら絶対に捕まりますよ」と忠告してたんですけどね。

○そうか、やっぱりおかしくなっていたんやね。

△スタジオワープが切ってからおかしくなった。打ち切ったのが発端にあると思う。

●これから始まるという気分も盛り上がったところでうまく行きませんでしたからね。

△『Vanity Box』という現物まで作ったけど、アーティスト側から阿木さんには権利がないといい出して、引き上げざるを得なくなった。2010年から2011年夏くらいにかけて、やり取りの中で阿木さんとしてはアーティストにつぶされて、僕はアーティスト側について、結局引き上げた。この時からおかしなったんやろな。

僕はその辺りの記憶はないんですけど、相当荒れてましたね。中村に電話しろってしょっちゅういってましたね。

△本人は、もう一回やりたかったし、Vanityも出して欲しかったやろな。

○remodelプロジェクトの発端となった京都のMETROで阿木さんがraster-noton(ラスター・ノートン)のカールステン・ニコライと会ったときの話を教えてください。

△それは、remodelでコンピレーションを作るという企画を阿木さんが出してきて、カールステン・ニコライとかOVALを入れるということになっていた。スタジオ・ワープとしては既に仕事としてお金を出す話もしているしね。そこで、阿木さんがいきなり彼らに連絡したんですよ。ても訳の分からないところでのコンピレーションに参加することもあり得なかった。そこで糸魚健一さんが見るに見かねて阿木さんとカールステン・ニコライとの場をセッティングしたんです。でも結果はまとまらなかった。

結局、阿木さんは自分のいうことをきくアーティストを集めて『a sign』をリリースしたんです。

僕は『a sign』は失敗だと思っていて、その段階で引き上げようと思っていたんです。Vanityの原盤権の件がなくてもね。だって、阿木さんに前金で30万払っていて、その金額に見合う仕事が出来なかったら、引き上げるのが当たり前でしょ、仕事だからね。もう少し有名なアーティストはいないのかというOVALからの返事が今でも残っていますよ。

スタジオ・ワープとしては、阿木さんを通してアーティストにオファーしているということですからね。それまでの信頼関係がないとコンピレーションとしては成り立つわけないわけですよ。

○阿木さんは相当ショックだったと思います。通用しなかったということなんですね。カールステン・ニコライとかOVALとかの関係を結べなくて。

彼らの音楽のルーツなり、目指している音楽の方向性なりを語れなかったのではないかと思うんですよ。あなたの音楽の方向性と僕の求めている音楽性が一緒なのでやりませんか?といっても通用しなかったのかも知れないですね。

70年代後半から80年代前半までは『ロック・マガジン』もあったし、ロンドンには羽田明子さんもいたし、Vanityもあったし『Fashion』もあったから、僕は時代に対してこうですといえたわけですよ。

△そうやって、阿木さんとカールステン・ニコライを繋ごうとしている姿を見て、阿木さんよりも糸魚さんの方がいけると思った。だから糸魚ラインになった。僕からすると仕事だし、ノーギャラじゃないんですよ。

さっきの話だけど、Vanityの権利関係の時にアーティスト側に付いたのがものすごくショックだったと思う。だから怒りの矛先がストーカーの方向にいったんだと思った。

●それに店もうまく回ってなかったんです。相手の女性も阿木さんがいやになって別の男の人と付き合い始めたという感じでした。

《晩年の阿木譲の活動について》

○2014年にはストーカー事件の後、それまでのブログを消して「a perfect day」を始めるわけですね。東京の美術館に呼ばれたりDJをしたり。東京都の関係が出来てきたということでしょ。

●美術館でDJをしたのは、FRUEっていうイベントがあってその人が呼んでくれたんです。阿木さんがSVRECA スヴレカのことを初期のブログに書いていてそれを読んでいたんです。

△SEMANTICAのことやね。

※『REMODEL 02 PROLOGUE』スペインのSemanticaレーベルの首謀者Svrecaとコラボレートしたコンピレーション・アルバム

阿木さんは全部自分がやってるみたいなことをいってたけど、そうではない。僕は、彼らにも阿木さんにもギャラを払って、もちろんマスタリングもちゃんとやった。そして最終的に作品化して商品(remodel)として流通させるところまでやったから、信頼関係もできた。阿木さんはその流れに乗ったということやね。だから阿木さんにとってはremodelをやったメリットはあったよね。

●そうですね、SVRECA スヴレカと繋がったのも大きかったです。またそのremodelから美術館でのイベントやBUNKAMURAでの秋山伸さんへと繋がったわけですね。埼玉県立美術館の梅津元さんとかの絡みですね。紹介してくれたのが、inframince [アンフラマンス]の岡村英昭さんでした。

△いや、秋山さんを阿木さんに紹介したのは[a sign]にも参加したバンドVELVELJINのマナさん?。仕事としてはMOMUSのジャケットデザインをやってもらった。だから5万円のデザイン料も払ってからの付き合いです。

こちらとしては阿木さんを見切ってても仕事としてはちゃんとやっているわけですよ。

※remodel 06-C MOMUS『REMODEL 06 IN SAMOA』

○そこまできっちりやってたから、信用も出来て阿木さんに声がかかったということですね。僕はもっとクリエイティヴな感じで偶然に現場で知り合ってとか、ずっと阿木さんが尊敬されていて招待されたとか、そんなイメージを持ってました(笑)

△それはないよ(笑)。僕が築いたものを阿木さんが自分でやった、というのはいいんですよ。ただ内実をいうとSEMANTICAについては2枚目が出なかったし、提案はいっぱい阿木さんからありました。でももうその段階でVanityのアーティスト側に付くと決めた後だったから、もう一回やるという選択肢はなかった。

○そうか、2014年以降の東京から呼ばれたり、阿木さんのデザインとしての仕事を再評価されたり、アーティストと出会ったり、光の部分かなあと思っていたんですけど(笑)。

でも、先ほどの美術館の人とか椹木野衣とか高校生くらいの時に『ロック・マガジン』を読んでいたわけでしょ。それで今はキュレーションしたり人を呼べる力もあるから、阿木さんを尊敬していてね。その部分もありますよね。でもremodelとかの実績があったから呼ばれたんですね。じゃないともっと早くにキュレーションされていると思う。

△ストーカー事件の後だったというがミソやね。その頃は相当精神的にも塞ぎ込んでたからね。だから阿木さんにはもっと元気出して欲しいという流れがあったんだと思う。

○でも東京方面からのオファーは、2014年だけでしたね。2015年には手術するし。平野君はこの辺りの阿木さんをどのように見ていた?

●東京の人間関係は広がるなあと思いました。でも個人的には阿木さんへの気持ちが冷え冷えでしたからね、だから正直関わりたくないという感じでした。自分の視界に入れたくないくらいの気持ちでした。ストーカーやったのに俺は何も悪くない、相手もまだ俺のことを思っているとか、もうムリって(笑)。阿木さんにはげんなりしてました。

その時は精神的におかしくなったというより、元々自己愛が強すぎる人やから、何の話をしても自分の方向に持っていくし。相手を否定して自分が正しいという持っていき方には本当にうんざりしていました。

△その頃に、スタジオワープに電話してきてうちの子に自分が正しいとかいってたのは知らないでしょ。

●それは知らないですね。

大丈夫ですか。今まで美しい話は一切出てきてないですよ(笑)。

今、中村さんと一緒に仕事をやっててよかったと思うのは、アーティストにオファーして、断られたらしゃあないと割り切るじゃないですか。阿木さんだったら、「なんでや!すぐ電話しろ」ってことになりますよ。

○それは昔からそうだった。『ロック・マガジン』の時でもスタッフに連絡つかなかったら大変だった(笑)。

《environment 0g [zero-gauge] エンヴァイロメント ゼロジー [ゼロゲージ]》

○2015年に0gがオープンしてるよね。場所は前よりどう?家賃とかはどうしてたの?

●場所は狭くなりました。保証人になってくれたのは林さんともう一人です。家賃は今までの中で一番安いですね。店の経営に関しても、阿木さんに金が渡るのだったら何もしたくない。こいつのために利益になることは何もしたくないと思っていました。関係性としては最悪でした。

阿木さんが亡くなる2年前くらいからようやく店として回りだしたという感じです。金の流れもむちゃくちゃすぎて分からなかったです。さっきもいったけど、売り上げは全部ユキさんにいって、その中から1日に3千円とか4千円が阿木さんの飯代と消えていくわけだし。

本町の時にユキさんが骨折してまだ杖をついているのに、買い物に行けとかいってたんで、さすがに、それは見かねて一緒に行ったこともあります。当時から阿木さんに対してはいい感情はなかったです。

○阿木さんが亡くなる日(2018年10月21日)のことは、平野君が書いた文章を読んだんだけど、その前も世話してたの?

●しょっちゅう電話がかかってきて阿木さんのマンションに行ってましたよ。ただ正直もう会いたくなかった。うちの親父も調子悪かったんで、それを口実に実家に戻っていました。

○そうか、で最後2018年10月21日に呼ばれて行って。

●それでも週に2-3回は会ってましたからね。家で体拭いたりとかそんな感じですね。ガチの介護ですよ。

○亡くなったときは、どう思った?

●死んだなあって感じです。これからどうしていくかとかは考えましたね。しかも当日の21日にイベントがあったんですよ。16時15分くらいだったんで、病院からオーナーが亡くなったんで遅れるからちょっと待っててって出演者にメールしました。週明け月曜は東瀬戸さんが組んでくれたイベントがあったんです。かぶっていたしバタバタだったんですよ。

○それで葬式なんだけど。みんな集まったんだよね。

●葬式じゃなくて、火葬ですね。林さん、宮本さん、ユキさん、東瀬戸さん達7名が集まって火葬しました。

《これからの平野隼也の活動方針》

○今後平野君がやりたいことなど活動計画を教えてください。考えていること。まずはremodelのディレクションですね。場所を継続していくということはあると思うんだけど。

●深く考えてないんですよ、自分って流されて生きているなあと思っています。だからPOSTコロナとか考えてないです。その時に時流に乗ってやります。こんな鈍感な性格が、いいところでもあり悪くもありと思っていますね。だからPOSTコロナとか全く気にしてないし。

remodelでどんなミュージシャンを扱っていきたいかというと、電子音楽って範囲が広くってテクノやハードコア、ブラック・メタル、ベース・ミュージックから来た人、いっぱいいるんですよ。それらのルーツが違う人を0gという場所で結び付けたいと思っていて。近そうに見えるけど近くない人を結び付けたいなと思ってます。僕は全部好きなんですよ。

○平野君は本当にものすごい数の音楽を聴いてきているし、そんな試みも面白いと思う。

●時代のトレンドとかマジで追ってないんで。だからこのままやっていきますよ。

○自分の中で文脈を作ってやっていく感じ?ライブハウスってカラーがあると思うんですよ。レーベルでもね。MUTEだったら、こんな音みたいなイメージがあるように、こんなカラーで自分にあっているか考えると思うんだけど。

そういう方向性を出していくのではなく、そんなのは決めずにやっていきたいということですね。

●ごった煮にしたいですね。ゼロゲージは阿木さんが亡くなる前から2年間任せてもらっていますが、やりたくないことは一切やってないですね。自分のわがままをひたすら貫いていきたいというのはあります。

答えになっているかどうかわかりませんけど。

これに関してや、今までのこと、これからのことなどは自分でも文章を書かないといけないと思います。。。。

△remodelとしては、これからEVOLもリリースするし、Junya TokudaのLPを出したし、今日の話でも阿木さんを見切っているのも良くわかったし。深く考えないというところで十何年間阿木さんと一緒に仕事をしてきたのもわかった。

ストーカー事件以降は、阿木さんがいてもいなくても自分のやり方をしているしね。ただ、音楽だけは続けようというのが一本筋が通っていたから。ここでライブをやってCDがリリースできて海外のマーケットに流れて、そんな単純な喜びでやっていくのかと思うけど。ある種、阿木さんの理想だったのかも知れないね。

平野君がやりたかったことがやれる状況になって、阿木さんのことも語れる状況になっていたということじゃないのかな。

○阿木さんが亡くなってremodelをもう一度やろうかな、という思いになった理由が、平野君だったからですよね。彼はずっと音楽を聴き続けているし、remodelの再開も中村さんと平野君の3分間の立ち話で決まったんでしょ(笑)。

△深く考えなかったもんな(笑)。深く考えたら、やめとことなったと思う。だから立ち話で『a sign 2』をやろかで決まったんですよ。ただこの流れはコロナじゃなかったら、ライブとリリースがもう少しうまく出来たかもしれないとは思うけどね。最初に話したのはコロナ前だったからね。

●ブログにも書いたんですけど、CINDYTALKに出てもらったときに「出ているミュージシャンをリリースしなよ」という言葉をもらってたんですよ。やりたいけど、そういうノウハウないしなあと思っていた。そんなタイミングで中村さんからremodelの話をもらったんで、ビックリするタイミングだったんですね。

※ブログ “備忘録 – CINDYTALKとの出会い、REMODEL再始動 –“

https://nuthings.wordpress.com/2021/04/13/

△僕の中ではCINDYのリリースについてもやらないよりはやったほうがいいという結論だった。一回やってみようということで、ここまで来たという感じですね。もう7-8枚リリースしたね。

阿木さんから影響を受けたんじゃなくて、阿木さんを反面教師にしているよね。それは意味があったんやろね。

●阿木さんだったらPOSTコロナっていっぱい喋ってると思いますが、そんなのがウンザリだったんです。だからPOSTコロナはどう思うかって、考えてないですよ、という答えになる(笑)。

でも単純化しすぎているなあともう少し考えた方がいいとは思ってるんです(笑)。

△ただ言葉じゃなくてやっている強みがあるからね。数的にも前のremodelを超えたからね。

●しかもremodelはいい曲しか入っていないという自信もありますし。

△特に2011年のremodelで強調したいのは、阿木さんがやってたというより、スタジオワープが阿木さんを雇っていたということだからね。ギャラを出しているからね。だからremodelを一緒にやっているといわれると心外やね。レーベルの名前を決めたらお前のものかということになるしね。それは違うだろうとね(笑)。

●最後に阿木さんのいい話をしておきましょう。

阿木さんの言葉で記憶に残っているのは、アメリカ村の時ですけど、若いミュージシャンに対して「お前らは場所があるのがどれだけ大切か分かっていない」と言ってたけど、ようやく分かってきた気がしますね。場所があったからこうやってやってこれたし、レーベルもスタートラインに立てたしね。場所がいかに大切かを教えてもらった。

△レーベルも場所だしね。二つ場所があるわけやから、本当はこれが阿木さんがやりたかったことやと思うけどなあ。

○佐藤薫さんとの話でもヴェニューということばが出てきたけど、元々は待ち合わせ場所とかの意味だけど、今はもう少し広い意味で汎用的に使われるよね。『ロック・マガジン』を編集していた頃だけど、阿木さんに場所のノウハウがないから佐藤さんに相談してたみたい。阿木さんは『BIT』までやってたけど、その間も店(場所)は続いていたんですよね。僕が阿木さんと知り合った頃は、雑誌も作ってたし、レーベルもあったけど、その頃から場所を作りたかったんだと思いました。

△阿木さんにとっては、存在証明と自己顕示でもあるしね。場所を持ち続けて言いたいことをいえる背景をムリにでもつくったと思うけどね。だから内実が伴わないと評価は難しい時代になって来ていると思う。

●僕は阿木さんと関わってきて、金のことでいろんな人に嘘ついて金を借りたりして返せていない状態なんですけど、今は嘘つくこともないんですけど、そうして不義理をした人に対して返済したいという気持ちになってます。過去の清算という意味でですけど。ここをきっちりしないとスタートラインにも立ててない気もするし。

△でもremodelの6枚を超えたというのは大きいよね。それにその内3枚(Vanity)は生きている間に出せなかったからね。平野君に声をかけたときに絶対6枚はやろうと思ってたよね。現在でその枚数を超えたし、次のリリースも決まっているしね。8枚はもう決まっている。

○でもremodelはいい音響システムで聴かないとって思うよ。Isolate Lineの作品とか家だと全然ダメですね。0gとかそれなりの音響設備があるハコで聴くべき音楽だと思いましたね。

●爆音で聴く音楽ですよね。体験ですよね。

△彼の持ち味が出ないかも知れないですね。

●2022年にリリース予定のEVOLと知り合ったのも、彼の新譜を探したけど売り切れていて、いろんなサイトを探してやっと見つけてメールでやりとりをしたらメンバーの1人であるRoc本人だった。偶然なんですよ。で、あなたのファンで、こんな店でこんなレーベルやっていると自己紹介して仲良くなったんですよ。その後オファーしたら喜んでくれたんですよ。

△これからは、僕らがリリースしないとあかんな。

=====================================================================

《阿木譲への手紙・・・インタビューを終えて》

0gという「場」、そこでやっていることを現場以外にも発信するメディアとしてのremodel、この両輪があってこそ他にはない活動ができると考えているので、新たな出会いを求めています。

現在は電子音楽と一括りでいっても現代音楽、テクノ、アブストラクト・ヒップホップ、エレクトロニカ、ノイズ、ハードコアパンク、ブラックメタル、ニューウェイヴ、アンビエント、即興など様々な音楽にルーツがあり、ルーツの違うアーティスト同士が密接につながることが少なく、それらをつなげることにより新たなものが生まれると信じています。

0gで出会ったアーティストと共に音楽を媒介とした未知なる体験、異形のサウンドスケープを現出させ続けたい。

environment 0gへと移り阿木譲氏が体調を崩し、ブッキングだけでなく金銭を含め運営をほぼ任されるようになりようやく「場」として整ってきたのは皮肉なものです。

阿木さんが自分の死期を悟った時、電話で呼び出され向かうと「最後に何か言うことあるか?」と問われる。息が詰まる。ようやく絞り出した言葉は「今までありがとうございます」だけ。「ありがとうございま”した”」、でなく「ありがとうござい”ます”」と言ったのは、すぐに訪れる別れを受け入れることがまだできなかったからですが、うまく伝わらなかったように思います。それを聞いたあなたの「なんだそれだけか」と言わんばかりの失望した表情は、今でも脳裏に焼き付いています。その表情を見て言葉を探すが見つからない。「まだ死ぬには早いですよ」なんて今のあなたを見て言えるわけがない。自己愛の強いあなたは最後に褒めて?肯定?して欲しかったんだろうと思います。しかし今まで見て見ぬ振りをしていたあなたと僕の間にある深い溝が2012年以降看過できないものとなったのはわかっていたでしょう。

病に苦しみ「首を吊るからロープを買ってきてくれ」と何度も電話してきましたね。真意はそうでなく助けてくれという叫びだったと思いますが、父の病気やイベントを口実に避け続け、あなたの苦しみ、辛さ、恐怖を受け止めることはありませんでした。

もしあともう少し僕が仕事ができたら、もしあともう少しあなたが人に優しい言葉をかけることができたら少しは違ったでしょう。

あなたからの強い影響、それは呪縛といっても過言ではないもの。

あなたと出会い18年目となる今、それから自由になりようやくスタートラインに立てたように思います。

nu things JAJOUKA時代にイベントの後に「お前たちは場がどれだけ大事かわかっていない」と言ったことを痛感しています。

あなたと出会う前の若かりし自分はロック、トランス、ノイズ、テクノ、ブレイクコアなど様々なジャンルの現場に行き、結果そのどれにも馴染めなかった。

nu things時代は自分の場をつくろうともがき、仮想敵と戦い、失敗し多くの方に迷惑をかけっぱなしでした。

0gは自分のわがままを通し、美意識を全うする場だと思っていて、それに賛同してくれる方がこんなにもいることに驚き、感謝しています。

あなたがいなくなってから1年ほどは僕の口から阿木譲の名を出すことは憚られました。自分のやっていることにまだ自信がなく、虎の威を借る狐の様に思ったから。

しかし今は阿木譲の弟子であるといっていきたいと思っています。

===========================================================

○インタビューを終えて

考えてみれば、『ロック・マガジン』も含め歴代スタッフの中で平野君が一番身近で阿木をサポートをしてきたことが良くわかるインタビューだった。途中で逃げ出すこともせず、その期間は亡くなるまでの15年にも及ぶ。そして彼は阿木さんとは全く違う方法で音楽との向き合い方をしてきた。

阿木は音楽を通しての人との関わりから、言葉という記号に遊ぶことにより世界を認識する方法を発見した。だたしこの認識論には「感覚」という一種の思い込みや独断に左右される危うさもあり、はたして時代と向き合った時に、読み解けていたかどうかは、甚だ疑問である。しかし、その孤立主義的な生き方は阿木らしかった。僕はそんな阿木が好きだった。

そんな阿木とは違う方法で、音楽や時代と対峙しremodelを引き継いだ平野君は阿木にはない柔軟性をもっている。彼は阿木の歪な社会に対する考えを反面教師的に捉えているようだ。0gというヴェニューを拠点にremodelのミュージシャンを発掘し育てて、自分も刺激を受けながら活動をしていくのだろう。

そうして、溶けて移ろいゆく未来の響きの中で、その展開が楽しみである。

『阿木譲の光と影」シリーズ 第三弾 Isolate Lineインタビュー

『音響実験の地球生命体に与える影響について』

第三弾は、remodel復活のコンピレーション『a sign 2』にも楽曲を提供しているIsolate Line。そのこと以外に予備知識はない。ただ今回インタビューするために最新作『INTERSTELLAR』と『2021: A space odyssey』の2作品を聴いてみた。アルバム・タイトルからイメージされるような外宇宙から内宇宙へと旅をしている映像的な風景が見える作品だ。このような楽曲を作る彼が何者で阿木譲とどのように関わり、どのような影響を受けたのか。そして今の時代をどのように感じているのか。彼の目には晩年の阿木さんがどのように映っていたのか。

さて未知なるIsolate Lineとの会話をはじめよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Isolate Line(泉森 宏泰)の活動については、こちらのページにアクセスしていただきたい。

https://remodelremodel.bandcamp.com

http://studiowarp.jp/shrine/

https://hyahar.bandcamp.com

https://twitter.com/IsolateLine

https://soundcloud.com/isolate-line

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【音楽との出会い】

○はじめまして、嘉ノ海です。インタビューを快諾していただき感謝しています。どうぞ、よろしくお願いします。

●はじめまして、泉森です。こちらこそ、よろしくお願いします。

○早速ですが、Isolate Lineと音楽の出会いはどのようなものだったのでしょうか?ジャンルとかミュージシャンとかレーベルとかは?

●高校生の時に、当時流行っていたヴィジュアル系バンドを結成してボーカルをしていました。元々はハードロックが好きだったのですが、Nirvanaを聴き始めたのをキッカケにグランジやオルタナロックにハマり。その後Radioheadや Björkを聴くようになってから、徐々にエレクトロニクス(サウンドや機材、ソフトウェアそのもの)に惹かれるようになりました。

バンドはその後流行り流されミクスチャーロックにスタイルを変えますが、最終的には音楽性の違いで消滅しました。

○共同でバンドをやるのと個人で楽曲を作っていくのでは、音楽の作り方が全く違うと思いますが、なぜ共同作業には魅力がなくなったのでしょうか?また音楽性の違いとはどのようなものだったのでしょうか?

●共同作業に魅力がなくなったという訳ではないのです。今も楽曲に生演奏を導入するなどしており、誰かと共同で音を作ることは新しい発見や化学反応があると思っています。

新作にもSparklerというギタリストに参加してもらっています。当時のバンドはメジャーデビューを夢見たロック好きの若者の集まりだったのですが、時代の変化とともにスタイルを変えていった結果、心がエレクトロニクスや実験的な音に偏ってしまったからだと思います。

○どのようなきっかけで電子音楽を作り始めましたか? そしてどのような音楽が好きだったのでしょう?

●バンド消滅後、独りで音楽を作っていかないといけない状況に迫られ、PCとCubaseを購入しました。

この当時は Squarepusherや Aphex Twin、Autechre(WARP周辺)、Fennesz(editions mego)から、Mogwai やGodspeed You Black Emperor等のポストロックをよく聴いていました。

○この時期から今の楽曲の作り方にシフトしていったわけですね。

●この頃はDAW(Digital Audio Workstation)のシーケンス機能を使ったオーディオ加工に興味があり、データにエフェクトをかけてドローンを作ってました。2004年に初めてのライブした時は、このサウンドにギターノイズ(シューゲイザーサウンド)を重ねるセットでした。

○最初のライブはどのようなシチュエーションだったのでしょうか?

●難波にあるLOSER STORE OSAKAでDJやミュージシャンを集めてイベントをするからと、オーナーのKILLERさんに声をかけて頂いたのがきっかけです。テクノやヒップホップのDJに挟まれる形でノイズを演奏していたので、お客さんはどう聴けば良いのかわからなかったと思います(笑)

【阿木譲との出会い】

○なるほど。ところで、阿木譲との出会いは?いつ、どこで、どんな状況だったのでしょう?

●2011年10月21日の「nu things JAJOUKA」(2010年オープン)でのライブが初の出会いです。その日はYuKi AOE君主催の「-:concep:-Little Garden」というイベントだったと記憶しています。僕の他には主催のAOE君、Seiho君が出演していました。バーカウンター沿いの椅子に座りタバコを吸っている阿木さんのもとへ挨拶に行った事を今も鮮明に覚えています。タバコを吸いながらスタッフの平野さんに「今日は客が少ないなぁ…この子(僕)が一番お客を呼んでいるから、今度イベントする時は呼んであげなさい」と仰っていました。半分は僕の音楽の事には何も触れないんだ…という気持ちと、半分はコレから「nu things」に出れるんだという希望に満ちた気持ちでした。

○初対面の阿木さんは好印象だったんですね(笑)

●でも、その後、2012年10月のイベントまでの1年間nu thingsのイベントに呼んでもらうことありませんでしたが(笑)

○阿木さんは、見た目サングラスをかけているし気さくな感じでもなかったでしょ。

●周りのミュージシャンからは極力関わらない方が良いとアドバイスされていたので、挨拶に伺った時はとても恐る恐るでした(笑)。音楽に対する感想は頂けませんでしたが、物腰の柔らかい喋り方をされる方で、周りが恐る理由がわかりませんでした。ただ…カリスマ性というかオーラのある方だなぁと思いました。

○昔から初対面でもストレートに切り込んでくる人ですからね(笑)

●僕は人見知りするタイプなので、ある意味ありがたかったですね(笑)

○で、その1年後から阿木さんのイベントに参加することになるんですね。

●大阪に住んでいた2012年末から2015年夏頃まで、阿木さんの組まれたイベントに、殆ど呼んでいただいていました。

Isolate Lineが最初に参加した阿木譲企画のイベント

2012年10月27、28日(土、日) EXHIBITION [ GRAPHIC NOTATION ]

1914年にL・ルッソロによって作曲された騒音音楽「都市の目覚め」の、イタリア未来派が始めた図形譜( Graphic Notation )は、70年代後半から80年代中期にかけて音楽雑誌rock magazineをエディトリアルしていた頃から、その記号的な美しさに魅了されよくグラフィックデザイン/レイアウトに応用させてもらった ( そして70年代後期ロンドンでブライアン・イーノにインタビューした時教えてもらったコーネリアス・カーデューのグラフィックスコアなどなど ) 。現在、尖端で表出している電子音楽は、もはや21世紀版現代音楽といったほうが妥当だろう。それらの音楽はmp3などのデータや波形に変換され配信されているものだから、よけいにこうした図表や図柄、テクスト等によって記譜された音の可視化が必要になってくる。

exhibition 「 Graphic Notation 」は、スコアの意味だけではなくヴィジュアル・アートとしての図形譜( Graphic Notation )と、ラップトップの箱の中にデータ化された電子音楽の視覚化 ( 阿木 譲 )

※このイベントはライブをメインに、アーチストが各々つくり出す図形譜、イメージを具現化し展示する新しい展開として開催します。(阿木譲)

○この阿木さんの文章は初めて読むのですが、面白そうですね。音楽のことではなくビジュアルのことが書かれている。このイベントへはIsolate Lineとしてどのように臨んだのですか?

●大量に印刷した写真や文章を切り刻んでコラージュした作品を発表しました。サンプリングやフィールドレコーディングを分解して再構築するという意味をこめた図形譜となります。

○いわゆる現代音楽の作曲家がグラフィック・スコアという技法を使うようになったのは、音符や演奏方法の指示、音の強弱、音の長さ、テンポなどを指示している譜面での制限を打破するためでした。アルノルト・シェーンベルク以降の12音技法からトータル・セリエリスムへと流れる音楽技法の進化過程に出現したものなんです。つまり音楽芸術が常に移ろい行く社会と連動している時代と対峙することが出来なくなった背景がある。だから阿木さんが書いている電子音楽の視覚化とは少し観点が違うだろうと思います。

ただここに書かれている20世紀初頭は、産業革命後工業化が進み、都市の姿が変貌したと同時に、都市生活者が大量に発生した時代でもありました。それに戦争への熱狂と予感があったと思います。「僕ら、詩に速度を与えた」と宣言したルッソロは、都市の活力を模して騒音発生装置を作りますからね。それらはクラッシックの文脈とは違うのですが、デザインやヴィジュアルという美術史的観点からみると、面白い試みだと思います。

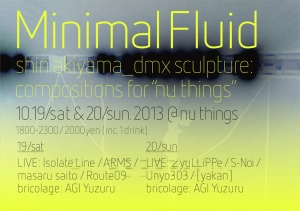

●この後、何度かのイベントを重ねて、2013年6月22日の「Minimalu Fluid」終わりの打ち上げでremodel再始動の話を伺いました。発案者はYuki AOE君だったと思います。

当時、僕や徳田順也さんを含めた7人くらいのミュージシャンが選出されていたと記憶しています。(Junya Tokuda 、Yuki AOE、ARMS、Kazuto Yokokura 、NASAA、Taiki Masai 、Isolate Line )

プロジェクト稼働後、徳田さんが抜けARMSが抜けMasai君が音信不通になるなどのトラブルがありました。

○もちろん、remodelというレーベルについては、どのようなコンセプトだったのかも含めてご存知だったのですよね。

●実は予備知識がまったく無かったのです(笑)。『a sign paris-ozaka-kyoko』も後になって知ったぐらいでした。

○Momusの『in samoa』(remodel 06)が2012年8月9日にリリースされたのを最後にremodelは停止されていましたからね。remodelの再始動と聞いて泉森さんはどう思いましたか?

●remodelの名前以上に、同年代で集まったミュージシャンで新しい何かが作れる事に期待感が膨らみましたね。

○何かが生まれるんだと思ったのですね。その後remodelプロジェクトはどうなったのでしょうか?

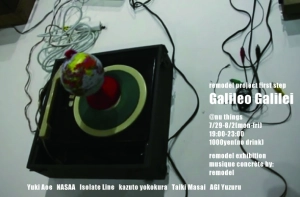

●2013年7月に阿木さん発案で「galileo galilei」というミュージック・コンクレートに作風を限定したイベントを5日間連続で実施しました。コンセプトは参加ミュージシャンに一任し、共同で考えたオブジェを展示する斬新な試みでした。このイベントの最終日に事故が起き、その後remodelの話は休止となりました。思い起こせば阿木さんのヴィジョンや求めれるものに集まったミュージシャンがついていけなかったの要因だったかと思います。

○「最終日に事故」って何が起きたんですか?

●事故というか・・・衝突といった方が表現は正しいのかもしれません。参加ミュージシャンのプライドとnu thingsオーナーとしての阿木さんの考え方の違いにより口論になりました。

2013年7月29日-8月2日(月-金) GALILEO GALILEI

“E pur si muove”(それでも地球は動く)ー

過去の些細な〝つぶやき〟が世界の今に至るまで拡散している。

本当にその〝つぶやき〟があったのか今となっては事実確認も出来ず、いわば伝説と化した半信半疑のツイートである。

もしかしたら、そのような限りなく薄弱透明なものの集積で世界は成り立っているのではないだろうか。

更にいえば、理の真偽も交錯した小さな断片の集積が作り出す世界を生きているのではないのか。

当エキシビションにおけるインスタレーションは、

「複数の解体されたスピーカー上に設置された銀半球から直接聴き取れる微小な物音が響き合い、プロジェクションされた映像未満の反射光が周囲を照らし淡々と回り続けていく」というもの。

そこに示されるのは、この瞬間の要約であり、大きな物語が紡ぐその先ではない実存に谺(こだま)した未来像である。(NASAA)

○これを読むと確かに面白そうですね。やっぱり、音楽というよりアートのフィールドでの実験というイメージのような感じを受けます。

●そうですね。アートフィールドでの実験であり、参加したミュージシャンにとっては精神的に追い込まれた状態で奏でる実験音楽のようなイベントでした。

オブジェについては、NASAAとAOE君のアイデアが元になっていました。2013年2月の「Biological Speaker」の時に、NASAAがキッチン用のボールを使ったインスタレーションをしたのですが、そのボールとスピーカーを組み合わせるアイデアをAOE君が出し、ARMSがコイン電池で発光するLEDを提供してくれました。それらの断片的なものをNASAAが具体化して基本設計にまとめて作品にしました。NASAA、AOE君、スタッフの平野さんが深夜に作業をし、足りなかった配線の材料調達をYokokura君が行い、雨宮ユキさんが明け方に食事を作ってくれました。関係者が提供できるリソースをフルに投入して作ったイベントでした。また、それが出来たのも阿木さんの無茶振りがきっかけである事は紛れもない事実です。ちなみに、ピンポン球にLED入れるのは阿木さんアイデアでした(笑)

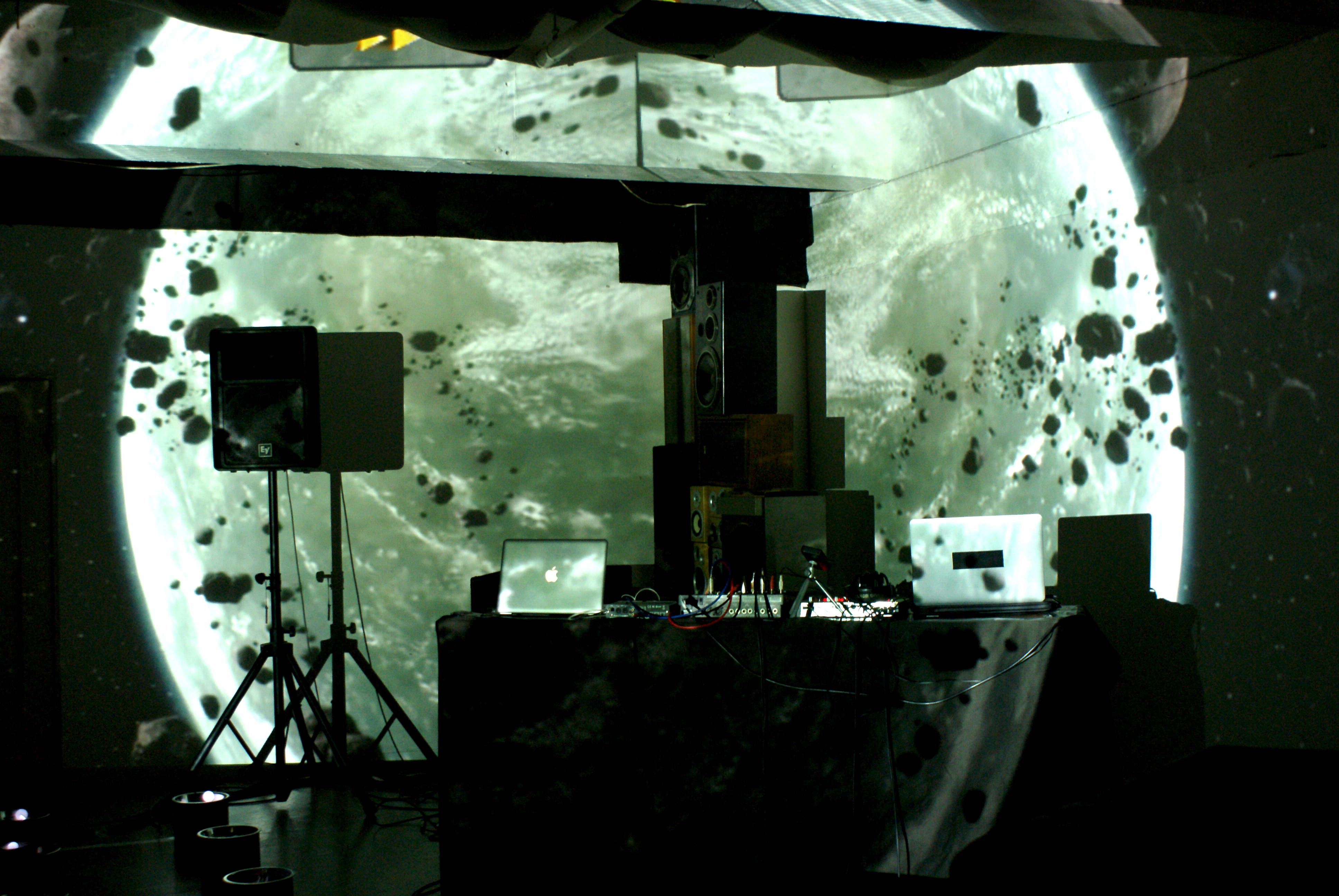

○その時の「複数の解体されたスピーカー」が、今の0G(エンヴァイロメント:ゼロジー[ゼロゲージ]2015年3月オープン)の壁にかかっているインスタレーションになっているのですね。

●その後2014年4月に、阿木さんの推薦により六本木「SuperDeluxe」で行われたRed Bull Music Academy presents 0g night「DO BLOOM IN THE SILENCE」に出演しました。

その際にはCD音源『test I: i.a.m.y.o』が限定販売されました。

○4月19日に行われたトーク/ライブ/DJのことですね。できれば詳しく教えて欲しいです。

●阿木さんが『ロック・マガジン』誌のために、取材した70~80年代の欧米NO WAVEシーンなどを捉えた貴重な映像の上映とトーク、ライブは大阪と東京の電子音楽家6名での演奏されました。その後阿木さんのブリコラージュがあり全3部構成で構成されたイベントでした。(ARMS、Yuri Urano、Isolate Line、MADEGG、Yui ONODERA、Akihiko MATSUMOTO)

六本木[ 0g night: do Bloom in the Silence ]

【阿木譲から受けた影響】

○阿木さんとの出会いが音楽家Isolate Lineに与えた影響や今に繋がることを聞かせてください。

●まずは、今も制作やライブ活動を続けているのは、阿木さんとの出会いが無ければあり得なかったと思います。2012年10月の「graphic notation」に参加するまで、Isolate Line の活動はほぼ休止状態でしたが、イベントに頻繁に呼んでもらえたので新曲を作るようになっていきました。また阿木さんを通じて知った音(modern Love、stroboscopic Artefacts、modal analysis、hidden hawaii、Samurai horo 等)が、今のIsolate Line の音になっているのは間違いありません。

○初めてIsolate Lineの音を聴いたときには、EMPTYSETの音響をイメージしました。

阿木さんが音源を紹介する際は、単に音楽がカッコいいというだけではなく言葉を伴って説明をしていたと思いますが、どのように受け取っていましたか?

● EMPTYSETは強く影響を受けたアーティストの1組です。『Material』を紹介した文章の中では、その制作工程についても触れられており、同様の音響実験がしたくて営業時間外の店を借りて録音した事もありました。

○トーチカから覗いた風景ジャケットの作品ですね。阿木さんのEMPTYSET評も面白いと思います。また泉森さんの音作りの話を通して、阿木さんとの繋がりも良くわかります。ところで、ブログで書かれているのは阿木さんの「音楽評論」ですが、これらについてはどのような感想をお持ちでしょうか。

●新しい音を探す時は阿木さんのブログを読んで、国内外問わずレコードや音源を買い漁っていました。

とにかく知的で芸術性の高い文章を書かれる方で、いつブログを止めるか分からなかった為、記事をコピーして繰り返し読んでいました。

○「いつブログを止めるか分からなかった為」と感じられていたのはどうして? それまでにも経験したのですか?

●阿木さんがよく仰ってたんですよ。「いつブログを止めるか分からないよ。今のうちコピーするならしておきなさい」と(笑)

○なるほど(笑い)。前のものにこだわっていると次のステップにはいけないと公言している人ですからね。

そんな阿木さんと出会って、会話から記憶に残っている具体的なやりとりや言葉はありますか?

●僕のライブは作品同様にストーリーに重点を置いており、メロディラインのある曲や、ライブの構成の中に突然ピアノのインストを入れるなど緩急を意識してた為か、「お前はロマンチストだなぁ」とよく言われてました。

後は、文脈は覚えてないのですが、イベント「Minimalu Fluid」の後に「お前は天才ってやつだな」と珍しく褒めていただいたのを覚えています。確かにミックスのバランスがよく音が分離していて聴きやすかった気がします。

後は音楽を言語化する事と発信する時には連続性が重要だと仰っていました。

○阿木さんのブリコラージュには行ってましたか?

そもそもブリコラージュとは、構造人類学者クロード・レヴィ=ストロースが『野生の思考』で使っていた言葉ですね。未開の民族が、生活に使っている道具を計画性や理念に裏付けられていない使い方をするための方法です。つまりその場の状況に応じて、限られた道具を組み合わせることにより、新しい価値を産み出すような概念です。それらの道具は、通常の使用用途に戻されます。いわば身の丈に合った組み合わせの技術なんです。

●阿木さんがブリコラージュという言葉を使わなかったら、知らなかった言葉ですね(笑)

○そうなんですよね(笑)。0gで知り合った人から「嘉ノ海さん、阿木さんのブリコラージュに行きました?」って聞かれて、えっ何ってなりました(笑)。一瞬レヴィ=ストロースが阿木さんと何の関係があるのかと。でも少し考えたら阿木さんらしいなあと思いました。

●阿波座に住んでいた時に家から徒歩5分の場所に「nu things」があったので、ブリコラージュはよく通ってました。ライブ録音したCD-R音源が来場者に配られることもあり、ブログを読む時のように新しい音欲しさに通い、かけておられる曲について何かと質問をしてました。「君たちのやっている音は古いから、早くここまで来なさい。僕は明日になれば別の場所にいるけど」とよく笑いながら仰っていました。

【晩年の阿木譲について】

○さて結局、阿木さんが生きている間にremodelは再始動しませんでした。

泉森さんはどのように、阿木さんの晩年をどのように見ていましたか?

●2015年7月に仕事の都合で大阪から東京へ転勤となりました。辞令が出た夜に阿木さんに電話して転勤の報告をしました。出られた瞬間、知っていたかのように「東京か…」と言われたのを覚えています。その後は東京へ行く前に0gで集大成のようなイベントをやっていけと言われました。平日の7月28日に行ない、阿木さんと直接言葉を交わしたのは、その日が最後でした。最後は東京でも頑張れよというたわいもない会話でした。

○2015という年は、3月に0gがオープンし、8月にがんの手術をしている。その直前ですね。阿木さんの様子はどうでしたか?

●体調が悪いのか、少し元気がない様子でした。0gに行けばいつもいらっしゃる印象でしたが、イベントに顔を出す回数も減っていたように思います。

○東京に転勤してからはどのよう見ておられたのですか?

●東京へ行ってからは、ブログとTwitterだけが阿木さんからの情報を得る媒体でした。僅か3年ばかりの時を共有した阿木さんでしたが、その当時は本業の仕事も忙しく、また東京という新天地に移った事もあり、阿木さんの強制力から解放された気がしていました。その3年後にまさか他界されるとは、この頃は想像も付きませんでした。いずれは大阪に戻ると思っていたので、大きくなった姿を見せようと思って日々を過ごしていました。

○泉森さんにとっての0Gという場所性については、どのように思われていますか?

つまりライブとは?音楽を共有する空間について聞かせてください。

●あらゆる音源が聴くものではなく体感するものだと考えています。阿木さんという存在や0gという場所が音楽家の感性を磨きあげ、ライブしフィードバックを受けて音を磨き、またライブするというサイクルが回っていたと思います。阿木さんはもうこの世にいらっしゃいませんが0gという場所は僕にとって帰るべきホームだと思っています。今も0gで活躍している仲間を見て羨ましく感じています。

○特にIsolate Lineの作り出す音響は、それを体験するには、それなりの音響機材が必要ですよね。

●表現の本質はライブにあり、音源という枠の中ではどうしても越えれないものを感じます。

あらゆる感情を同時に表現する事が僕にとっての究極であり、ソレはライブ以外では表現できないものだと思っています。

○ライブとはなんでしょう。聴いている者が同じ空間を共有する。デヴィッド・チュードアがライブ・エレクトロニクスとは作曲の一形態だといいましたが、新しい音楽空間ということでしょうか?

●新しい音楽空間なのかもしれませんね。演奏者と聴いている者が同じ空間を共有し、その場の空気や感覚をリアルタイムに音へフィードバックする。それがライブなんだと思います。

【Isolate Lineについて】

○最後に2つ質問をさせてください。まず今後の活動のプランを教えてください。

●2タイトル発表後は、自主レーベルを発足し、そこからの音源リリースを考えています。2タイトルとは異なるコンセプトの実験性に重きを置いたモジュラーシンセのみの音源を11月に発表しようとおもっています。その後は、Isolate Line以外の自身のユニットやプロデュースしているアーティストの音源をリリースするつもりです。また次のアルバムは「死と孤独」をテーマにしたアルバムを作りたいと考えています。

○もうひとつは、他のミュージシャンにも聞いた質問です。

新型コロナ・ウイルス=パンデミックの同時代に対して、どのような感想を持っていますか?

生きている間にこのような時代(世界が民族や言語を超えて同時に同じ惨禍にある)と対峙することは、幸運にも(失礼)そうあることではありません。

●少し宗教じみた考えかもしれませんが、神に近づこうとしたバベルの民が言葉を乱されて世界中に拡散したのち、人類は再びネットの力を使って一つになろうとしてきました。(ネットは地球を張り巡らすように地球という一つの生命体に近づこうとしていた)ソレに対する、神からの新たな試練のように考えています。人は地上から離れらないように、コミュニケーションの本質は直接の対話にあると考えています。ソレを妨げるウィルスは人類への究極の試練であり挑戦なんだと思います。

○面白い視点だと思います。「人は地上から離れらないように」というのは、最新作『2021: A space odyssey』とも共通していますね。重力がない状態では、確実に意識変化も起きると思います。地上でも変性意識状態は起きますからね。ウイルスは40億年前に生命が誕生したときから、生命に作用しながら変異を繰り返してきたのでしょう。

●そうですね。生命誕生から繰り返されてきた事なんだと思います。

○僕が知らなかった、晩年の阿木さんに少し触れた気がしました。いきなりの質問にも答えていただきありがとうございました。是非近いうちにライブでお会いしましょう。楽しみにしております。

●ありがとうございます。是非ライブでお会いしましょう。

【改めて阿木譲のこと・・・インタビューを終わって】

○泉森さんにとって阿木譲とはどんな人物だったのか。

●とにかく優しい人でした。そして高い理想を持ちソレを実現する為の覚悟を求める方でした。自分がどうなりたいのか、何をしたいのか、実現する為には何をすれば良いのか。阿木さんのいう事が全てでは無かったとは思いますが、少なくとも何の変化もない日々の中で自己満足を繰り返す事に比べると、確かな方法論の一つを示してくれていたのだと思います。

強制力とスピード感が半端ないので理解できていても付いていけるかは別ですが(笑)

【Isolate Lineの仕事】

○2020年5月リリースのremodel 07 V.A.『a sign 2』の「Belsomra」「Abilify」について

●BelsomraとAbilifyは両曲ともモジュラーシンセのみを使用して作った音源です。何でも自由に作れるソフトウェアから、ある意味の足枷(モジュラーシンセの操作性への不慣れ)がある状態で、どこまで、Isolate Line のサウンドが作れるかの挑戦的な曲となっています。因みに2曲とも、僕が心療内科でもらっている薬の名前です。精神的に追い込まれている状況下でモジュラーシンセでの実験により産まれました。

○2021年10月15日リリースのremodel XX 『INTERSTELLAR』、shrine.jp SRSW 493 『2021: A space odyssey』について

●『INTERSTELLAR』と『2021:A space odyssey』はテーマを共にする連作となります。前編後編の関係です。メインコンセプトはテクノロジー(実験)とタイムレス(永続)です。架空のSF映画のサウンドトラックをテーマとし、楽曲が織りなすストーリーを構成しており、アルバムの中心となるGravityシリーズは、『INTERSTELLAR』に収録のGravity_zeroと合わせて4編で構成し起承転結を表現しています。それぞれの楽曲は偶然性からの破壊/再構築で制作。

偶然性=ランダムシーケンスやモジュラーシンセ、オーディオ加工による音響実験を試みています。そして実験で得られた音に情景や感情を織り込み楽曲へ昇華しています。

【Isolate Lineへの個人的な質問】

○好きな作家や作品について教えてください。最近読んだ本は?

●実はあまり本を読みません…。おすすめの本があれば教えていただきたいくらいです。映画は好きでよく見るのですが…。

○じゃあ(笑)、最近観た中で一番良かった映画は?またベスト5を教えてください(笑)

● Ari Aster監督の『Mid summer』が最近見た映画では1番良かったですね。カルトをテーマにしたホラーで、舞台が白夜のスウェーデンということもあり視覚的には明るいのですが、それが逆に恐怖を助長している映画です。

これまで見た映画で言うと…ベスト5を絞るのが難しいのですがSFを中心に、Christopher Nolan監督の『Interstellar』『Inseption』、Denis Villeneuve監督の『Arrival』『Blade Runner 2049』、Darren Aronofsky監督の『π』等はサウンドトラック含めて好きですね。

○インタビューを終わって

「阿木譲の光と影」というテーマで、泉森さんの話を聞きたかったのだが、ミュージシャンからリスペクトされている阿木さん像が浮かび上がってきた。

阿木さんは、泉森さんが大阪から東京へと居を移した年にがんの手術し、その後全身にがんが転移して3年後に死去した。阿木さんが残したものは金銭を含め何もなかったが、今でも彼らの指標の一部になっていることは間違いなさそうである。つまり阿木さんとの出会いやイベントなどを通じて共同作業をすることにより化学反応が起き、その受肉した魂が変化しながら生き続けているということなのだろう。

そもそも音は生まれたら空気を通して振動しはじめるが、その瞬間から減衰していく。しかし残響を通して、記憶という闇の中で音は貼りついてしまい、その音は言葉への昇華される。阿木さんがいったように言葉は記号(シーニュ)でしかないのだが、創作活動という労働を通して言葉は、魂へと再生産されるのかも知れない。

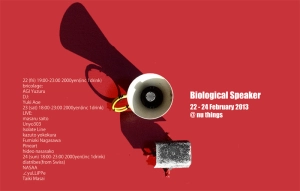

2012/11/30-12/2 (fri-sun)

Sound Art – A Biological Speaker –

11/30 (fri) 19:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

LIVE:

Takanori

tape libido

Bricolage:

AGI Yuzuru

12/a1 (sat) 17:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

LIVE:

Yuki Aoe

DEATH FLAMINGO into the memai

Masataka Nagano + kazuto yokokura

[yakan]

masaru saito

Bricolage:

AGI Yuzuru

Visual:

Paravora

12/2 (sun) 17:00-22:00 2000yen(inc 1drink)

LIVE:

PSYCHOLONICA

Kyohei Hayashi

Isolate Line

Bricolage:

AGI Yuzuru

Visual:

イケグチタカヨシ

ーー

2013/1/25&26 (fri&sat)

Chaos Theory

25 (fri) 19:00-22:00 2000yen(inc 1drink)

LIVE: Isolateline / ネオジオ.シンプル

Installation: 森山雅夫

26 (sat) 18:30-23:00 2000yen(inc 1drink))

LIVE: Kezzardrix / Yuki Aoe / kazuto yokokura / Takanori / takecha

Installation: 森山雅夫

「人間は、たとえ物理現象を完全に解明したとしても、初期値を完全に観測できないので、決して未来を予測できない」という結論で大きな衝撃を与えた「カオス理論」。

ラップトップでプログラムされた音楽や演奏でも、条件や状況が変わればすべてが同じように再生されることはない。

この2つが不思議と符合するではないか。

カオス理論 参考url: http://www.h5.dion.ne.jp/~terun/doc/kaosu.html

ーー

2013/2/22-24 (fri-sun)

Biological Speaker

昨年11/30-12/2にサウンドアートと音響空間デザインというコンセプトの下、音楽を聴く環境そのものを100台以上のスピーカーをフロアの床に配置してアーティストの演奏する音響を空気の振動としてバイオロジカルに聴き取る空間をnu thingsに現出させた[ Biological Speaker ]。

その第2回目の開催が早くも決定!

22 (fri) 19:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

bricolage:

AGI Yuzuru

DJ:

Yuki Aoe

Visual:

Paravora

23 (sat) 18:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

LIVE:

masaru saito

Unyo303

Isolate Line

kazuto yokokura

Fumiaki Nagasawa

Pineart

hideo nasasako

24 (sun) 18:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

diatribes(from Swiss)

NASAA

∠yuLLiPPe

Taiki Masai

ーーー

2013/4/27&28 (sat&sun) open 18:00 / start 18:30 2000yen(inc 1drink)

Minimal Fluid

27 (sat)

LIVE:

Unyo303

masaru saito

masataka nagano&kazuto yokokura

Yuki Aoe

VISUAL:

Paravora

28 (sun)

LIVE:

Isolate Line

Taiki Masai

junya tokuda

NASAA

MINE

Takecha

ーーー

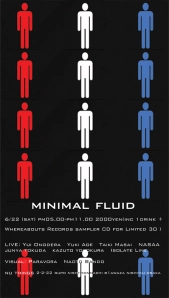

2013/6/22 (sat) 17:00-23:00 2000yen(inc 1drink+先着30名様にWhereabouts Recordsのレーベルサンプラーをプレゼント)

Minimal Fluid

LIVE:

Yui Onodera

Yuki Aoe

Taiki Masai

NASAA

junya tokuda

kazuto yokokura

Isolate Line

ーーー

2013/7/29-8/2 (mon-fri) 19:00-23:00 1000yen(no drink)

Galileo Galilei

ACT: Isolate Line / Yuki Aoe / NASAA / Taiki Masai / kazuto yokokura / AGI Yuzuru

ーーー

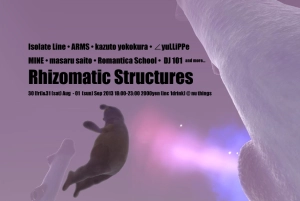

2013/8/30,31,9/1 (fri,sat,sun)

Rhizomatic Structures

30 (fri) 19:30-23:00 2000yen(inc 1drink)

ACT: Isolate Line / ARMS/ MINE / and more…

31 (sat) 18:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

ACT: ロマンチカ學校 / kazuto yokokura / ARMS / and more…

9/1 (sun) 18:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

ACT: ARMS / masaru saito / ∠yuLLiPPe / DJ 101 / and more…

ーーー

2013/10/19&20 (sat&sun) 18:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

shin akiyama dmx sculpture: compositions for “nu things“ – Minimal Fluid –

19 (sat)

dmx sculpture: shin akiyama

LIVE: Isolate Line / ARMS / masaru saito / Route09

bricolage: AGI Yuzuru

20 (sun)

dmx sculpture: shin akiyama

LIVE:∠yuLLiPPe / S-Noi / Unyo303 / [yakan]

bricolage: AGI Yuzuru

ーーー

2013/12/14 (sat) 18:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

incidences

LIVE: Ryo Murakami / ARMS / junya tokuda / Isolate Line / masaru saito / Yuki Aoe

ーーー

2013/12/29 (sun) 18:00-23:00 2000yen(inc 1drink)

Minimal Fluid

LIVE: Isolate Line / [yakan] / ロマンチカ學校 / SAYONARA NEURON / Tree And Water / methodctrl.