VANITY INTERVIEW ⑨ 明橋大二

インタビュアー 嘉ノ海 幹彦

『それにもかかわらず敢えてなお』

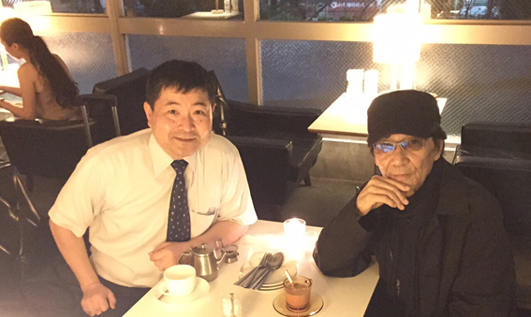

最後のインタビューは明橋大二。現在真生会富山病院心療内科部長としてコロナ禍の最中勤務している。彼は『ロック・マガジン』時代に一番長く一緒に編集の仕事をしたスタッフだった。今回はVanityからリリースされているミュージシャンではない明橋と『ロック・マガジン』や阿木譲のことについて話したかった。当時編集の内容や音楽のこと個人的なことなどについて会話をしたことがなかった。ただ今なら現代に繋がるかつてのことについて話せるのではないかと思った。『ロック・マガジン』編集の現場を通してどのようなことを考え、彼の人生にどのような影響を与えたのか、また医師の視線から今のコロナ禍の時代をどのように見ているのか。何よりも阿木譲と最後まで交流した彼の想いを聞きたかった。

それではZoomオンラインミーティングに参加しよう。

==================================================

明橋大二

昭和34年(1959年)、大阪府生まれ。 京都大学医学部卒業。 子育てカウンセラー・心療内科医。 国立京都病院内科、名古屋大学医学部付属病院精神科、愛知県立城山病院をへて、真生会富山病院心療内科部長。 児童相談所嘱託医、NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長。 専門は精神病理学、児童思春期精神医療。

《D.A.Tプロフィール&結成秘話》

明橋大二は、幼少時からピアノを習い、さまざまな音楽に親しむ。

特にロックの持つ魂の叫びに魅せられて、京大入学後、大阪発のロック雑誌『ロック・マガジン』の編集に没頭する。

昭和56年、刀塚俊起が学生の時、自主制作したカセットテープを明橋が聞き、興味を示す。めちゃくちゃ下手な音源だったが、なぜか明橋ひとりが評価した。明橋に説得されてコンサートを開くことになる。

昭和57年―59年 学園祭にてコンビを組み関西でコンサート活動。

昭和63年 4作自主制作した後、本業に専念。活動休止に入る。

平成13年 病院にてコンサート、活動再開。

平成16年 「Recovery」自主制作CD発表。

平成20年 「Infinite Preciousness」自主制作CD発表。

——————————————————————————-

プロフィール | 明橋大二オフィシャルサイト

http://www.akehashi.com/profile/

———————————————————–

==================================================

《阿木譲や『ロック・マガジン』との出会い》

●こんばんは。明橋は医療服着てるから現場(病院)からですね。明橋って呼び捨てにしてるけど(笑)。このような話をするのは初めてだと思いますが、よろしくお願いします。

●実際に阿木さんと出会ったのはいつごろ?

●阿木さんのラジオ(FAZZ BOX INN)は聴いていなかったの?

●僕はA4版の鋤田正義さん表紙の『ロック・マガジン』からですね。(※第三期 A4中綴じ版)

●じゃ、明橋の方が先に出会っているんだね。僕は阿木さんというより、松岡正剛や間章が書いているので惹かれました。最初の出会いはやはりドムスのレコードコンサートでしたね。「これが阿木譲か」という感じだった(笑)。終了後何人かで編集室に遊びに行ったり、ディスコ(死語!)が流行っていたので宗右衛門町の店に阿木さんや雨宮ユキさんと一緒に行きました。その後『ロック・マガジン』主催のイヴェントで登場する四ツ橋のパームスはまだ営業していなかったと思いますね。みんな鏡の前で踊っていて途中でチークタイムがあって飲み放題でという典型的なディスコでした。だからパームスとは全く違う雰囲気だった。1978年から79年にかけてだと思う。その頃明橋は?

●そうだったんだね。明橋は当時からスロッビング・グリッスルとかキャバレー・ボルテールとか歌詞がない(意味を持った言葉のない)音楽を聴いていたんだ。僕も歌詞がない音楽が出てきた時は衝撃的だったんですね。それまではブライアン・イーノにしても「Before and After Science」(1977年)ではまだ歌詞があったのに、言葉の世界から意味のない「ノイズ」的な世界への過渡期のような時代だった。象徴的なのがイーノがプロデュースしたトーキング・ヘッズ「Fear Of Music」(1979年)の「I Zimbra」という曲でチューリッヒ・ダダのカフェ「キャバレー・ボルテール」(1916年)店主フーゴ・バルの音声詩をベースに曲を作っていることだったんだ。音声詩は言葉を使われ切った意味から解放することを目的に考案された音響システムのようなものだった。

その後「キャバレー・ボルテール」という名を冠したバンドがイギリスのシェフィールドから出てきたりして、ネーミングセンスに驚いた。ドイツの教育機関だった「バウハウス」という名前のバンドも出てくるしね。

そのつなぎ目になっているが、イーノの「NO NEW YORK」ですね。パンク的な要素もあるし、美しいメロディでもないそれ以降のリズムとか新しい音楽の姿を示したと思います。私の中では衝撃的な作品でした。

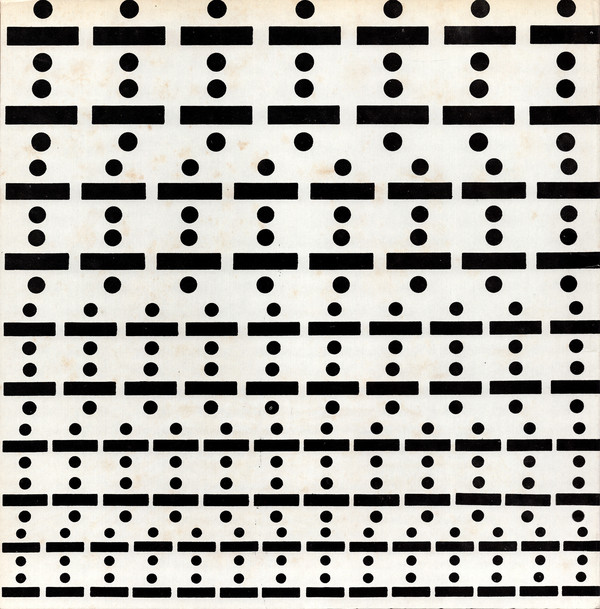

V.A./NO NEW YORK

●「NO NEW YORK」は1978年にブライアン・イーノがプロデュースした作品だ。ジャケット写真やデザインもイーノ自身で行っている。阿木さんも同じようなことをしているけどね(笑)。ここはVanity Recordsとも繋がるんだけど、イーノがその前に何をしていたかというと1975年から1978年にかけてObscure Recordsをリリースしているわけですね。

●「NO NEW YORK」に参加していたのは4バンド。ジェームス・チャンスのザ・コントーションズ、リディア・ランチのティーンエイジ・ジーザス・アンド・ザ・ジャークス、マーズ、アート・リンゼイやイクエ・モリのDNA。当時は何者か全く判らなかったし、裏ジャケットには指名手配みたいな顔写真ばっかりだったしね。もちろんその後、彼らはそれぞれのフィールドで活躍するのでわかるんだけど。新しい音楽の予感を感じさせるアルバムだったよね。

==================================================

《当時の『ロック・マガジン』で特集していたもの》

●そういえばちょうどキャバレー・ボルテールが出てきた頃に、『ロック・マガジン』で工業神秘主義音楽(1981年1月)を特集したよね。インダストリアル・ミュージックです。その号でフーゴ・バルの研究家土肥美夫さんに最新ロックの中にこんなバンドが出ました!といってMix-Up (1979年)を持参してインタビューしたり、ファシズム研究のドイツ文学者池田浩士さんに「歪んだ鏡としての表現主義を生きた人々」を題して20世紀初頭の時代精神を中心に話を聞いた。インダストリアル・ミュージックって工業音楽なんだけど、当時ロンドン在住の羽田明子に聞くと彼らはアレイスター・クロウリーとかの魔術をやっていて音楽を使って儀式を行っていると。だから真ん中に神秘主義という言葉を入れて「物語」を作ったということなんだ。

●そう、ムジカ・ヴィヴァ特集は並行して編集していたね。

先ほど出たイーノがやってきたことを振り返ると1971年から73年までロキシー・ミュージックなんだよね。その後ソロアルバムと並行してObscureのシリーズを連続してリリースするんだけど、参加している作曲家達はジョン・ケージを始めギャヴィン・ブライアーズ、デレク・ベイリー、マイケル・ナイマン、デヴィッド・トゥープ、マックス・イーストリー、ハロルド・バッドなど聴覚芸術の実験をやってた人なんだ。そのObscure10枚目のリリースが終わった直後の1978年に「NO NEW YORK」をプロデュースすることになる。今考えるととんでもないことだよね。

ムジカ・ヴィヴァを編集する過程では西洋音楽の系譜の中にロックミュージックも含めて「時代と呼応する精神」という地下水脈みたいなものを通してもう一度音楽の歴史を捉えなおさないといけないという強い気持ちがあったんだ。ムジカ・ヴィヴァというのは第二次世界大戦の敗戦国であるドイツミュンヘンで起こった音楽復興運動だけど、その意匠を借りて現代音楽、実験音楽がロックミュージックに繋がってくるということを現したかったんだ。当時阿木さんと一緒にドイツ文化センター(現ゲーテ・インスティトゥート大阪)に行った時にこの本(MUSICA VIVA)を見つけてこれだと思って編集したものなんだ。『ロック・マガジン』の特集号としては評判にもならなかったし売れなかったけど、あの本を作ったから今でも音楽を聴いて時代を捉えたり考えたりする際のベースになっている。

最終的には『ロック・マガジン』の編集そのものについてはその後途中で放り投げてしまったけど、特集エリック・サティは「家具の音楽=アンビエント」を提示し、その後の「工業神秘主義音楽」はインダストリアル・ミュージックの魁になったのは間違いないと思う。他の音楽誌とかでは扱ってなかったし。

●ここでひとつイーノの至言を紹介しよう。昔阿木さんにイーノの言葉で「ロック(音楽)はあらゆる要素を吸収するスポンジだ」というのを教えてもらった。意味は、音楽が全ての時代性(気配、商品を含めた物質、経済)を吸い取るスポンジみたいなものだ。

だから逆にいうと音楽から時代を読み解くことができるということなんだ。

==================================================

《どうして精神科医になったのか、『ロック・マガジン』との関係は?》

●今日は明橋に是非聞きたいんだけど、キャバレー・ボルテールが出てきた頃には日本の中で雑誌「エピステーメー」で哲学者のジル・ドゥルーズと精神分析医のフェリックス・ガタリが共著の「リゾーム」(アンチ・オイディプスの一部)が翻訳されて1977年に出版されたんですよ。「カフカ論」(1978年)でもそれまでのカフカの捉えかたを一変させたんだよね。もちろん当時は新しい世界の見方である構造主義が紹介されつつあった時期でもあるんだけど、どんな感じで見ていたの?また80年代に入ると浅田彰の「逃走論」(1984年)でリゾーム的で多面的な視点の必要性を説きスキゾフレニア(統合失調症)なんかの精神疾患を持ち出したんだけど。その時代性と音楽との接点というか、どうなんでしょう。だって医学部って入学当初から精神科医になるとか決めるわけではないでしょ。そもそも明橋はどうして精神科医になったの?

もともと父親が医学部ではなく農学部出なんですけど、ビタミンとか食中毒の研究とかしていて医学の博士号をもっているんです。大阪の衛生研究所に勤めていて家でも医学的な話はよく出ていました。3人兄弟のうち一人は医者になって欲しいみたいな中で育って、小学生の頃から京大の医学部に入ろうと思っていたんです。ただ医学部に入る頃には研究者になろうと思っていたんです。高校生の時には哲学の勉強もして生命の意味みたいなことを考えていました。当時分子生物学が活発になってきていたので、生命の本質みたいなものが判ってくれば命の意味がわかるのではないかと思ってました。実際、京大の研究室はレベルが高く世界的な研究がなされていたので実験を手伝いに行ったりしてましたね。

ところが『ロック・マガジン』に関わって、スピリチュアルなものの中に凄く豊かな世界があって、分子原子を研究してもそれで命のことがわかるわけでもない。その上に雨宮ユキさん(ロックマガジンの経理担当。モデル、ファッションデザイナー。阿木さんが亡くなるまでパートナーとして阿木さんの仕事を支えた。ロックマガジンのスタッフにとっては姐御であり、母親的な存在だった)の体験した話を通して分子原子では割り切れないということを肌で思い知らされたことがあったんです。

●「肌で思い知らされた」という経験って具体的にどういうことだったの?人生を決めた大きな経験でしょ。

●そういえば、そういった話は、自分も時々聞いたことがあったけれど。

当時私は、大学で仏教の勉強をしていたんですが、最初は単なる知的な好奇心だったんですよ。最終的には、分子原子とかDNAで、すべて生命は説明できると思ってました。

でもユキさんや阿木さんと話をする中で、生命(いのち)というのは、そんな単純なものではないなと。過去や未来ともつながっているし、宇宙ともつながっている。自分の今まで持っていた生命観というのが、いかに浅薄であったかを知らされたんですよね。それから自分は、仏教を自分の問題として学ぶようになったし、それはその後の自分の人生の土台になっています。そのきっかけになったのが、『ロック・マガジン』との出会いだったんですよね。

あのまま進んでいたら、どこかで行き詰まって、おかしくなっていたんじゃないかと思うし、そういう意味では、『ロック・マガジン』と阿木さんは、自分の人生の恩人なんですよ。

●そんなことがあったんだね。阿木さんの晩年最後までサポートしていた理由が判った。こんな話は初めて聞いた。

●全然怪しい話じゃないよ(笑)。人との出会いが決定的になることってあるよね。音楽との出会いにも人生を決定させることもあるけど。単に出会いというだけじゃなくて、出会う局面により状況が変わるよね。いつどんな時にどのように出会うかにより、人生が決まっていくもんだしね。

==================================================

《Vanity RcordsとVanity TAPES》

●ここで少しVanity Rcordsについての話をしたいんだけど。たしか、あがた森魚「乗物図鑑」の録音の際にピアノを弾いていなかったっけ?

R.N.A. Organism/R.N.A.O Meets P.O.P.O

●そうか、勘違いしていた。確かに時系列では「NEW PICNIC TIME」もあがたさんが出演しているので録音は既に終わっているんですね。R.N.A. Organismは翌年の1980年の録音だからね。新事実(笑)。

でも実際のスタジオ録音の際に立ち会ったりとか、Vanity Recordsとの関わりは?

●そうだったんだ。僕の記憶の中でBGMの白石隆之君の録音とかNORMAL BRAINの藤本由紀夫さんの録音の時にも明橋もいたと思い込んでいた(笑)。確かに『ロック・マガジン』やVanityと並行して『ファッション』も一緒に編集してたから、むちゃくちゃ忙しかった記憶しかないなあ。そういえば『ファッション』は3冊しか出版されなかったけど、輝いていて美しい本だったね。

●それぞれが相互に絡み合って動いていたしね。『ロック・マガジン』がなければVanity Rcordsはなかっただろうし。

Vanityでは「MUSIC」の後レコードではなく、コクトーの詩の一節が添えてある【Vanity-Tapes】6本組みカセットテープをリリースするよね。膨大な量(200本以上?)のカセットテープがロックマガジン社に送られてきてたと思うんだけど。

リリースと同時に『ロック・マガジン』02号(1981年3月)特集ホワイト・アプカリプスの中のカセットテープ・ミュージック「騒音仕掛けの箱に吹き込まれた風景」と題した記事で阿木さんと対談しているよね。

●そんなことないよ。このやり方はムジカヴィヴァの時(阿木譲と対談記事を掲載)と同じように阿木さんとの筆談でしょ。原稿用紙に直接書いて、「ハイ」という感じで阿木さんに渡して阿木さんが書いて「ハイ」というキャッチボールで仕上げていったんだよね。時間がないので、そのまま写植屋さんに出せるようにね。

●でも結構な数のカセットテープがあったでしょ。

●Vanityインタビューであのカセットテープの中から二人(DEN SEI KWANとsalaried-man club)とメールベースだけど会話した。DEN SEI KWANは福島の人でね。先ほどのスロッビング・グリッスルとかキャバレー・ボルテールじゃないけど、Vanity Tapeの『Pocket Planeteria』は、今のノイズミュージックに似てるという人がいるけど、現在との決定的な違いは暗さだといってた。でも彼も新しく音楽を作り始めているので楽しみにしているんだけどね。またsalaried-man clubも「近未来のvisionのsound trackとしての音楽を構想中」とのことなので再始動するんじゃないかな。

●それで明橋が対談したカセットテープ・ミュージックは6本組みでVanity TAPESとしてリリースしたでしょ。その後阿木さんはカセットテープで何か展開しようとしたのかしら。Vanityとして連続的にシリーズで出すとか。

==================================================

《阿木譲との関わりについて》

●明橋が『ロック・マガジン』を編集していたのはいつまで?

●阿木さんとは頻繁じゃなくてもずっと付き合いが続いたんだよね。『EGO』後の『Infra』とか『Bit』の阿木さんの編集や雑誌の仕事をどのように見てましたか?

●まだ『EGO』の頃は阿木さんの個性が出てて魅力的だったんだけど、『Infra』とか『Bit』になると薄っぺらなカタログ本という感じがした。

だから本当に阿木さんの孤独な作業になっていたんだと思います。

●松岡さんは新しい音楽を聴いているわけじゃないし、阿木さんとも付き合いもなくなっていた。もちろん今でも工作舎ではいい本を出版しているし、松岡さんはいろんな場所で話したり、面白い発想で読み説きしていると思います。知の伝道師、知の便利屋さんという感じです。一般の人にはわかりやすい。ただ音楽から時代を読み解くようなことはしないと思います。松岡さんは新しい科学の知識やアプローチの仕方を自分の持っている知性と結びつけて考えようとしているんだろうけどね。だから話は面白いんだけどね。

●B5判サイズの時だよね。『ロック・マガジン』で紹介している音楽が時代と交感(コレスポンダンス)しているリアリティを常に感じさせる時期だった。

音楽では情緒的なものを排除しているのに、矛盾しているんですよね。やっぱり人間を信じ続けていたと。だからこそ、こんな美しい音楽を求めたのかも知れません。一度そういう姿を見てしまうと、やっぱりどこかで放っておけないですよね(笑)。

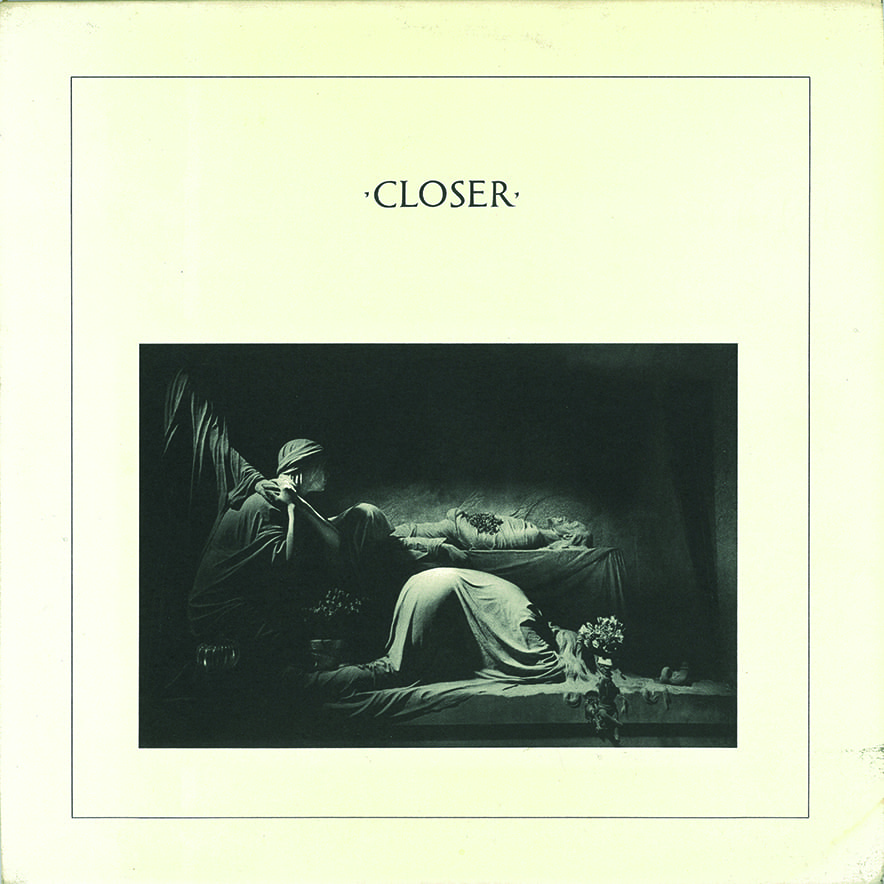

Joy Division/CLOSER

●僕も『ロック・マガジン』を抜けた後は結構ボロボロだったのよ。

==================================================

《阿木譲の晩年について》

●明橋は付き合いというラインを超えていろんな面でサポートをしていたよね。結局最後も看取ったの?

それ以前の数年前に膀胱がんになって、その時も病院とか色々手配して紹介状とかも書いたりしたけど、ただ阿木さんは医者嫌いなのでね。

●そうだよね。阿木さんが医者嫌いなの知ってますよ。『ロック・マガジン』の時も病院とか行ったことなかったもの。高熱があっても行かなかった。

●最後の阿木さんの様子は、後からユキさんからも聞きました。ユキさんに感謝の言葉を言ってたとかね。

==================================================

《自利利他について》

●先ほどの話に戻りたいんだけど、生命の問題と仏教のこと。今勤めている真生会富山病院にもそういう理念がある?

※真生会富山病院のホームページの理念には以下のことが書かれている。

仏法に説かれている「自利利他」の精神に基づいて、安心と満足の医療をめざします。

自利利他とは、他人を幸せにする(利他)ことが、そのまま自分の幸せになる(自利)ということです。

●現代フランスの経済学者ジャック・アタリがパンデミックという深刻な危機に直面した今こそ、「他者のために生きる」という人間の本質に立ち返らねばならない」と利他主義の必要性を説いているんだけど。利他主義って仏教用語でしょ。

※ジャック・アタリの語った言葉

利他主義は最善の合理的利己主義に他ならない。パンデミックという深刻な危機に直面した今こそ、他者のために生きるという人間の本質に立ち返らねばならない。協力は競争よりも価値があり、人類は一つであることを理解すべきだ。利他主義という理想への転換こそが、人類のサバイバルのカギである。

●僕は阿木さんのことは気にはなっていたけど何にもしていないわけです。明橋は阿木さんを最後までサポートしていたでしょ。阿木さんとは亡くなってから死者としての阿木譲とは対話をしているけどね。今Vanity再発の原稿を書いたりしているのは、阿木さんの業績が少しでも評されるといいと思っているからなんです。

明橋が『ロック・マガジン』と出会って今の職業に就いて仏教の勉強もして、その辺りに僕では判らない信仰とかの問題があるのかなと思ったんだけど。

●僕は幼児の頃にカソリックの洗礼を受けていて、宗教のことはよく考えるんだけど、信仰というのはよくわからない。だから親鸞の言葉かもしれないけど「自利利他」というのも信仰に関係があるのではないかと思ったりするんだけど。

阿木さんには、医者として忙しくなったので何もできなかったなというのが想いですね。

●そんなことないよ、阿木さんが晩年まで活躍できたのは明橋の功績が大きかったと本当に思います。

==================================================

《『ロック・マガジン』的言葉とは》

Lucy Railton/「時の終わりのための四重奏曲」第5楽章(イエスの永遠性への賛歌)

●僕にとっては途中抜けたこともあるけど1979年から81年までの『ロック・マガジン』にはむちゃくちゃ思い入れが強いんですよ(笑)。そこで音楽との接し方が決定的になったので今だに音楽を単純に楽しむという聴き方はできない。音楽を聴いて単に気持ちがいいとかだけではなくて、これは何だろう、この音は何を表しているんだろう、何を感じているんだろう、きっとこれに違いないとかね。そこから今の時代を読み取ったりとかするために本を読んだり勉強したりした。

最近だと阿木さんもとても好きだったMODERN LOVEというレーベルから女性チェリストLUCY RAILTONのレコードがCovid-19のチャリティのためにリリースされていているんだけど、演奏されている曲がオリヴィエ・メシアンの「時の終わりのための四重奏曲」の第5楽章(イエスの永遠性への賛歌)なんです。この曲はヨハネの黙示録の言葉から着想を得た作品で、1941年にナチスの強制収容所捕虜で作曲し演奏された。このレコードは2010年にデボンのバックファスト修道院でのライブ演奏で観客の咳や声も音楽の一部として録音されている。ここから何を読み取るかというのは明らかに『ロック・マガジン』的な感覚だし言語化したいというのは常にある。

●今思い出したけど、阿木さんから「僕は松岡正剛や君らのような言葉型の人間じゃないから」とよくいわれたな。でも本人は言語学の勉強とかしていて「嘉ノ海、言語っていうのは結局記号なんだよな」といって記号論の話をしたことがある。この前阿木さんが亡くなってからブログを読んでみるとジル・ドゥルーズの「襞」(1998年)とかを取り上げていたので、自分の聴いてきた音楽の裏づけとしての哲学的な世界の読み取り方にも関心があったんだと思います。理路整然と論理展開をするのではなく阿木さんらしいいい文章だったけどね。

●今明橋はLINEのラジオをやっているよね。登録してるからたまに聞くんだけど。

※LINE「ココロほっとLINE@」で明橋大二の話が聞ける!!!

==================================================

《remodelの今後の動きについて》

●Vanity-BOXが届いたでしょう。Studio Warpの中村泰之さんが明橋さんには是非持ってて欲しいということで送られたんですよ。阿木さんが企画して中村さんが資金を出して立ち上げたremodelというレーベル番号が付番されているんだけどね。そのremodelから新しいミュージシャンのCDがリリースされているんですよ。阿木さんから引き継いだ平野隼也くんが運営しているenvironment 0g [zero-gauge] エンヴァイロメント ゼロジー [ゼロゲージ] で活動している音響系の音楽家なんですね。生前の阿木さんと交流があった人が多いです。そのような動きがremodelの再開となって、海外も視野に活発化するようです。僕は今彼らとも交流してるんだけど音楽について雄弁に語る人はいないんです。本当はもっと語って欲しいだけどね(笑)。でも作っている音楽は凄くいいんですよね。今の時代を感覚的に捉えている音楽です。

[中村さんの紹介、阿木さんとの関係とか嘉ノ海との関係と2011年7月に制作されていたVanity-BOXの説明・・使用許諾の問題とかを説明、ミュージシャンへの対応 マスタテープの返却、連絡がつかない人、VODや海外での動きなどを説明 ※東瀬戸悟 「阿木譲とVanity」を参照]

●トレーランスはLP化されていないテープが残っていてremodel(『Dose』『Demo』)としてリリースされている。これが前作と違う感じで途轍もなく素晴らしい作品なんだよね。今回何十年ぶりに聴いてどうでしたか?

個人的にはこのような音楽を聴く機会があまりなくて、肉声とかギターの音とか好きなんですよね。でもremodelを聴いてから巷に溢れている音楽を聴くといらないものがたくさん入っているなあと感じますね。音響とか美しいものを追求していった時にたどり着いている音楽なのかなと思いました。情念が乗りすぎている音楽はうそ臭いって阿木さんもいってましたが、電子音楽の中にある喜びや悲しみが信じられるのかなと聴いていて感じました。

●聴いてもらった中に入っていたミュージシャンのKENTARO HAYASHIは晩年の阿木さんのブリコラージュCDのマスタリングもしているんですね。阿木さんとも交流も深かった。彼の音楽を聴くとコロナ禍での音楽の役割について考えるんです。岡山ペパーランドの能勢伊勢雄さんは傷ついたエーテル体を修復するために音楽の効用があるのではないかというんです。それは聴いていて癒されるとか気持ちがいいとかだけではないんですよね。エーテル体はというのは生命体というか宇宙的な叡智といってもいいかも知れないけど、その時代に働きかける時代霊とも関係があるんだけどね。時代を読み解くとは音楽を体験して感じられるものであるし。

事前の会話で明橋がいっていたコロナ禍の中で傷ついた部分がストレスとなって女性や子供の自殺者数の急増に影響を与えているという話もこの傷ついたエーテル体と大いに関係がると思う。そんな禍の中でこそ音楽の役割があるのではないかと強く感じる。remodelのミュージシャンはそんな位置にあるとも思っているんだよ。

先ほどのremodelからリリースしている電子音楽家の作品のジャケットにはSpecial thanks to AGI Yuzuruのクレジットも入っているんですよ。中村さんとしてはVanity-BOXも含め7割くらいは海外で販売しているしremodelはヨーロッパやアメリカをターゲットに考えているようなんだ。日本より外国の方がきちんと評価されると思っているので、このインタビューも含めてVanityとはどのようなものだったのか、ミュージシャンがどのような想いをもってVanityに参加したのかを伝えたいと思っています。

実際にドイツとか海外で反響があり、Vinyl-On-DemandでLP化され2020年5月にリリースされた。だから今はモノ(音源)が流通している段階なのでどのような背景があったのかとか海外では詳しく知られていない状態。だからVanity Recordsの海外展開を通して阿木譲や『ロック・マガジン』『ファッション』などの評価がなされることを期待しているところです。

これらの動きにより何万枚も売れるものじゃないけど、少しでも評価してもらえたらと思ってます。

ま、阿木さんはこの動きをどう思うか判らないけど、少なくとも個人的な想いはあるしね。

==================================================

《再び阿木譲のこと》

阿木さんもあっちの世界に行ったら少しは素直になって感謝していると思いますけどね(笑)。

●いやあ、そうかなあ(笑)。

阿木さんの一周忌の時に(2019年)3日間0gで縁があったミュージシャンによるライブが開催されたんですが、『ロック・マガジン』の編集に深く関わった人は誰も来なかった。告知もされていたから、林(春美)くんとか中野(由美子)さんとか一人くらい会えるかなあと期待していたんだけど。

松岡正剛の「千夜千冊」で阿木さんの「イコノスタシズ」(1984年)のことを書いているけどめちゃくちゃ情緒的な文章ですよね。

●松岡さんと阿木さんの関係って不思議だよね。2016年に大分県立美術館で開催された能勢伊勢雄プロデュース「シアターインミュージアム」展で松岡さんと15年振りに会って「おう。嘉ノ海君元気か?」という感じで話をしたんだけど。その時に「阿木君はどうしているんだ?元気してるの?」「会ったらよろしくといっといてよ」とか何回もいうわけ。すごく気にしていましたね。阿木さんも晩年0gで会ったときに「松岡正剛と会ったりするのか?」と気にしてました。

1980年当時から思ってたけどあの二人の関係って変だよね(笑)。素直じゃないし(笑)。

●阿木さんが亡くなってから、今に至るまでコメント出してないんですよね。だから松岡正剛にインタビューしようか迷ったんだけど、『ロック・マガジン』やVanityとなると明橋でよかったと改めて思います。依頼したら応じてくれたとは思うんけど。

==================================================

《コロナパンデミックについて》

●最後に医者としての明橋に聞きたいのだけど、コロナ禍におけるパンデミックって「スペイン風邪」とかあったけど、僕らが生きている間にこんな経験するとは思わなかった。世界同時並行的に感染症が起こっているという経験だよね。

現場で考えていることや感じていることなどについて是非聞かせて欲しい。

それが一番典型的に現れているのが自殺者の数です。警察の暫定値というのが2021年1月31日に出てまして1年間の自殺者が21,077人ということなんです。実はリーマンショック(2008年)の時に自殺者が30,000人を超えて国も自殺防止のために対策を講じて年々減って来てたんです。ところが今回11年ぶりに自殺者が増えたんですね。明らかに新型コロナウイルスの影響です。前回は男性が一気に増えたんですね。でも今回は女性と子供なんです。2020年8月は前年比180%でした。小中学生も倍くらいとかでした。

女性はうつになりやすいですが、男性に比べて自殺には至らないんです。男性は溜め込むけど女性は喋れるからではないかと言われています。喋ることにより発散していたのが新型コロナの影響でそれが出来なくなったからではないかと。ファミレスで何時間でもしゃべっていたのが出来なくなった。そして子供達も孤立しているんですね。そうしたソーシャルキャピタル(人と人との関係性や繋がりを資源としてとらえて評価する考え方)というか社会的資源を使えなくなったということが特に女性の場合にダメージを与えている。

なんでうつになっているのかがわからない人がたくさんいる。それは我々が気付かないこころの中でじわじわとダメージが蓄積されていくというかストレス反応が進行していく。だから日常生活がそれなりに送れているけど、慢性的なストレスがメンタルに影響を与えている。

だからこそ、このようなオンライン技術もそうですが、必要になっていると思います。分断されているので繋ぐ努力を意識して行わないと孤立してしまう。ただオンラインさえあればいいかというと、そうでもなくて、たとえばカウンセリングでは対面の方が結果的には効果が高くなると言われています。全部オンラインでもダメなんですよね。原始的なことなんだけど、コロナ禍を通して結局は人と人が関わるということがこんなに大事なことだったんだと逆に炙り出されたと思うんです。

●先ほどの自殺者が女性の方が多いという傾向は世界ではどうなんだろう。

●そうか、それで海外メディアがその事実に驚愕したんだよね。

==================================================

《死者の役割》

●東日本大震災の時にも感じたんだけど、現代においての死者と対話することがなくなったことが大きいのではないかと思うんだけど。死者との関わりがなくなっているので孤立しやすいとか分断されやすいのではないか。さっきのメシアンの「時の終わりのための四重奏曲」を聴いて何を感じるかというと単に癒しが欲しいとかではなくてその音楽を通して死者が語りかけてくる、対話するという感覚が必要なのではないかと思うんだけど。

●僕もそうですよ。ちゃんとLPなりCDを買って聴きますよ。音楽はリアルな霊ですから(笑)。もちろん消費するだけの商品もありますけどね。その中から感覚を持って選び取っていくということですね。Vanityも『ロック・マガジン』も一緒ですよ。そういえば他のミュージシャンへのインタビューは読んでくれた?

●あれ面白かったでしょ。突っ込んで聞いたからね。それと元々、Vanity Recordsのレヴューや当時のことを書くのは嘉ノ海が適任じゃないのって佐藤薫さんがいってくれたんですよ。それで今回の企画を引き受けた。

藤本さんへのインタビューは興味深いものだった。結局阿木さんのことを雄弁に語ってくれたし。ちゃんと見ていたんだなと思いましたね。

●阿木さんとも交流のあったjunya tokudaがトレーランスのリミックスを手がけているんだけど、トレーランスの音は今聴いてもすごいっていってた。だからトレーランスにしても現代に繋がる音楽を作っていたのは間違いないね。

病院から勤務中に長時間ありがとう。また会おうね。

==================================================

——————————————————————————

※明橋大二が指摘していた日本における自殺者数は海外から驚きをもって伝えられた。

参考にWeb上にあるヘッドラインを抜粋する。

新型コロナよりも多く失われた命。「10月、自殺によってコロナの10か月間よりも多くの日本の命が奪われる」(「CBS NEWS」より)

新型コロナウイルスが拡大するのと並行して、メンタルヘルスに関連したパンデミックがやってくる……。すでに日本はその第一波に飲み込まれているのだ。

アジアでは、欧米に比べてメンタルヘルスの問題について汚点がつきまとうことが、死者数の原因かもしれない。例えば日本では、自分の感情や本当の自分を見せることに対して、社会的圧力がある。

真っ先に「自助」を求められる社会では、追い詰められたときに助けを求めることすら叶わない。まさに生き地獄だ。

あまりに多い自殺者数、先進国のなかで遅れに遅れている女性の社会進出、イジメ……。これらはすっかり我々にとって「当たり前の日常」となってしまった。いや、人によってはそれを「日本の文化」とすら呼ぶかもしれない。

新型コロナウイルス感染による日本の死者数は、(世界的にみれば)かなり少ない。だが、一方で日本の自殺者はかなり多い。そして、最近の女性の自殺者の急増は、この国特有の悲劇的な問題といえる。

日本の自殺率は長年、先進7カ国(G7)で最も高くなっている。新型コロナウイルスのパンデミックはその日本で、さらに多くの人を自殺という選択に追い込んでいるようだ。

==========================================

阿木さんとは、自分が19歳の時に出会ってから亡くなるまでの間、随分長い間、関わってきたような気がする。しかし実際、『ロック・マガジン』のスタッフとして編集室に泊まり込んで過ごした期間は、1年にも満たない。

ただその1年間は、自分の人生にとって、決定的に、豊穣で深遠で衝撃的な時間だったと改めて思う。それを通じて、ものの見方は根本的に変わったし、今の自分があるのは、『ロック・マガジン』と阿木さんのお陰だ、という気持ちはずっと変わらない。

阿木さんほど毀誉褒貶の激しい人はなかったと思う。実際、阿木さんとまともに関わった人は、みなある意味トラウマを抱えている。ただそれは(少し美化して言えば)阿木さんの言葉があまりにも本質を衝いているために他ならぬ自分自身と向き合わざるを得なくなるからだと思う。

「音楽だけは聞き続けろよ。」亡くなる前、遺言のように言われた言葉は、本当に遺言になってしまった。その遺言を、自分は守ることができているだろうか。

そして出会った時、阿木さんから突きつけられた問い、「君には何ができる?」に自分は何か答えることができただろうか。

その答えを阿木さんから聞くことはもうできない。ただ19歳から20歳という二度と来ない時期に、阿木さんの編集室に飛び込んで、開けた世界は、今も心の中で鳴り響き、自分を衝き動かしてくれている気がする。

一つの音楽が人生に化学反応を起こし新しい世界観を獲得することがあると改めて感じたインタビューだった。人智学者の高橋巌に人生の中で一番大切にしているものは何かと聞いたときに「出会いです」と答えられたことを思い出していた。出会いの対象は人でありレコードであり本であり映画であり絵画であるがそのひとつひとつが銀河のように輝いていることがあり、それこそが生きている醍醐味であり普通のことなのだ。

今回の話には阿木譲という稀有な人物が介在するのだが、今なおモノとして存在する『ロック・マガジン』やVanity Recordsはそんな化学反応の痕跡を留めている。

このインタビューのタイトルを『死者はそう遠方へは行ってしまわない』と考えた。この言葉の元は、民俗学者柳田国男の「日本人の死生観では人は死んだら霊となり、この国土のうちに留まって、そう遠方へは行ってしまわないという信仰が、かなり根強くまだ持ち続けられている」から着想した。阿木さんと対話したりすることも同じことだと思ったからだ。明橋が最後のほうにコロナ関連でストレスを抱えて自死する女性や子供の話をしてくれた時にこの国に存在する死者たちのことを考えた。だから死者は墓の中にいるわけでもなく現役なんだ。阿木さんも。

しかし結局タイトルは『それにもかかわらず敢えてなお』にした。『ロック・マガジン』特集工業神秘主義音楽の表紙に阿木さんがインレタの残りをつかってローマ字で刻印した言葉だ。これは当時阿木さんに紹介したドイツ表現主義の詩人ゲオルク・ハイムの詩からとられた言葉だ。ハイムは「三たび『それにもかかわらず敢えてなお』と言うこと、古参兵のように三たび手につばをつけること」こんなの詩を1911年に残している。やっぱり阿木さんにはこっちの方が似つかわしい。